En “française” dans le texte : Roberte la Rousse oeuvre à féminiser la langue

Roberte la Rousse, entité littéraire et artistique aux multiples projets, travaille à la féminisation de la langue française. Grâce à de nouvelles règles de grammaire, la « collective » traduit et réinvente le genre linguistique. Contactée, l'équipe nous a même répondu « en française ». À travers cette écriture – à laquelle on s’habitue étrangement –, elle nous livre des réflexions passionnantes autour de l'Académie française, mais aussi des GAFA ou encore de l'écriture inclusive.

ActuaLitté : Qui se trouve derrière Roberte la Rousse ?

Roberte la Rousse :Roberte la Rousse est une collective qui développe des projets artistiques et critiques, fondée par Cécile Babiole, plasticienne, et Anne Laforet, chercheuse.

La collective travaille sur la thème : « langue française et genre ». Elle s’agit de contrer la sexisme inscrite à la cœur de la langue française et de sa grammaire puisque, comme nous l’avons toutes apprise à l’école, « la masculine l’emporte toujours sur la féminine ».

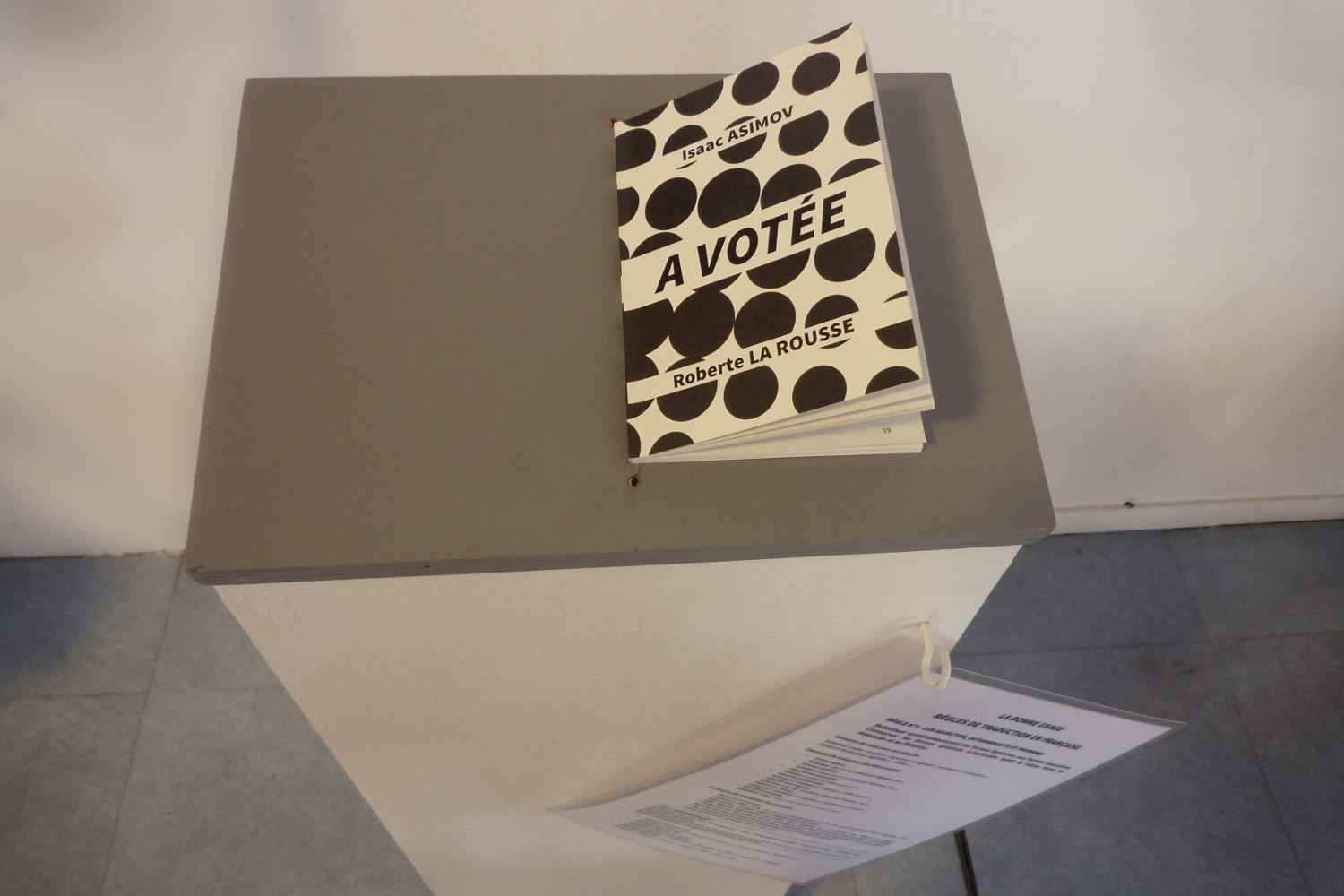

En 2016, la collective a lancée la projet En française dans la texte qui consiste à traduire « en française » c’est-à-dire entièrement à la féminine, des textes provenantes de différentes horizons, grâce à la création d’une règle générale de féminisation. C’est ainsi que les traductions perturbent sensiblement les messages originales. La processus de traduction fait l’objet de performances, d’installations et d’éditions.

Roberte la Rousse : En 2016, nous avons décidée de former une groupe d'artistes féministes à la croisée des disciplines qui nous intéressent individuellement, à savoir, langage, féminisme, réseaux, algorithmie/ informatique...

Roberte la Rousse : La nom Roberte la Rousse nous plaisait parce qu'en plus de se référer à deux célèbres dictionnaires, elle nous faisait penser à Irma la douce, la prostituée à la grande cœur de la film de Billy Wilder ou à Zora la Rousse l'héroïne de la série télévisée pour enfants des années 80.

Nous trouvions drôle de revendiquer une nom appartenante à la culture populaire, avec des connotations péjoratives (les rousses sont stigmatisées depuis des siècles, nous retournons la stigmate), et clairement dénuée de toute prétention académique.

Roberte la Rousse : L'objective que nous poursuivons est en première lieu artistique, nous souhaitons provoquer une prise de conscience de l'invisibilisation des femmes dans la langue française toute en produisante une texte aux accents poétiques et non dépourvue d'humour.

Nous avons établies une principe stricte de féminisation qui vise à prendre la contre-pied de la fameuse règle édictée à la XVIIe siècle par l'Académie française : « La masculine l'emporte toujours sur la féminine ».

Notre règle générale que nous appelons « la bonne usage » (en référence à la Grévisse) :

Substituer systématiquement les formes féminines aux formes masculines.

Application de la règle aux substantives :

Remplacer systématiquement les formes masculines par les formes féminines quand elles existent. Si aucune forme féminine n’existe, utiliser les formes masculines précédées d’une déterminante féminine.

Application de la règle aux participes présentes :

Les participes présentes sont arbitrairement à la masculine singulière « en français », il faut donc utiliser arbitrairement la féminine singulière en française.

Application de la règle aux participes passées :

Les participes passées sans complément d’objet directe antécédente sont arbitrairement à la masculine singulière « en français », il faut donc utiliser arbitrairement la féminine singulière en française.

Roberte la Rousse : Nous sommes favorables à toute initiative qui casse l'hégémonie de la masculine sur la langue. L'expression « écriture inclusive » nous semble, d'ailleurs, inadaptée car elle s'agit plutôt d'une écriture démasculinisée, plutôt appropriée pour la langue écrite. Des solutions restent à inventer à l'orale, et « la française » en est une parmi d'autres.

Que la Première ministre prenne cette décision montre sa déconnexion avec des locutrices qui pratiquent une langue vivante.

Roberte la Rousse : Nous trouvons toutes ces solutions intéressantes et pertinentes mais notre position est celle d'artistes plus intéressées par la créativité que par les normes. À notre sens, une des qualités de notre algorithme de féminisation est qu'elle aboutit à des trouvailles littéraires.

Roberte la Rousse : Pour l'instant, après plusieurs siècles de prééminence de la masculine, nous trouvons de bonne guerre de promouvoir une systématisme inversée. Plus tard, quand enfin la langue française ne discriminera plus les femmes, nous songerons à participer à l'invention d'une nouvelle forme de langue épicène.

Roberte la Rousse : Les moteurs de recherche, les traductrices automatiques en ligne et toute une tas d'autres applications sont basées sur l'exploitation de la « Big Data », une corpus très large de textes de toutes provenances (autant des archives de textes scientifiques que des tweets, textos et autres « chats ») qui charrient les stéréotypes présentes dans la société. Ces stéréotypes sont reproduites systématiquement et amplifiées par la traitement automatique de la langue.

Ainsi, dans la cas de la traduction d'une langue non genrée à une langue genrée, la traductrice automatique prédit la genre avec des préjugées. Par exemple, en turque, langue non genrée « o bir doktor » est traduite par Google Translation par « il est médecin » (au lieu d'« il ou elle est médecin ») et « o bir hemsike » est traduite par « elle est infirmière», relayante ainsi des idées reçues machistes sur la répartition genrée des métiers.

Roberte la Rousse : Nous n'avons pas reçue de réponse, nous allons les relancer, mais bien entendue, nous nous attendons à une réponse négative, nous sommes curieuses de découvrir leur argumentation.

Roberte la Rousse : Visiblement, l'Académie française (constituée depuis sa création en 1630 par 730 personnes, dont 8 femmes) ne parvient toujours pas à comprendre la nécessité de représenter dans la langue 51% de la population, ni de représenter équitablement les écrivaines parmi ses membres.

Roberte la Rousse : Des discussions avec notre publique, elle ressort que, passée une courte période d'adaptation, la française ne posait pas de problème de compréhension, mais générait plutôt une sentiment d'étrangeté familière propice à la remise en question des conformismes. Nous avons reçue de nombreuses encouragements à poursuivre notre travail.

Roberte la Rousse : En 2017, nous avons développée une scripte de traduction automatique que nous complétons par des relectures et corrections manuelles. Nous allons améliorer la scripte par une module complémentaire afin de résoudre les problèmes liées aux homonymies orthographiques par exemple : « il parle sur un ton sévère » est traduite automatiquement par la scripte brute en : « elle parle sur une ta sévère, au lieu de : « elle parle sur une ton sévère ». Nous allons y remédier bientôt.

Nous avons traduite A voté en française en guise de premier test, et à destination de nos interlocutrices de travail (linguistes, comédiennes, informaticiennes). Nous nous consacrons aujourd'hui à des textes issues de Wikipédia. Nous publierons, en ligne et en accès libre sur notre site, les versions françaises de ces nouvelles textes. Une publication papier viendra plus tard.

Roberte la Rousse : Avec Wikifémia nous écrivons et traduisons en française des récits hypertextuelles à partir de biographies de femmes tirées de l'encyclopédie en ligne.

Wikifémia est conçue comme une ensemble de plusieurs productions parallèles et complémentaires : une série de performances, des outils en ligne (de traduction et de visualisation), des workshops et éditathons, et pour synthétiser toutes ces expériences artistiques, linguistiques, informatiques, une publication papier à paraître plus tard. Nous venons d'écrire la texte de la première des performances Wikifémia que nous répétons actuellement pour des présentations à venir (fin 2018 - 2019). Cette nouvelle texte est consacrée à Madeleine Pelletier et à d'autres actrices de la première féminisme (celle qui a lutté pour la droite de vote des femmes).

Nous avons toute récemment montrée une étape de cette travail à Orléans, elle semble que la caractère documentaire de la texte et l'adéquation de la thématique (qui met en valeur des femmes remarquables) avec l'écriture en française ait séduite la publique. Nous vous tiendrons à la courante des prochaines dates de présentation des performances et des autres activités : éditathons, conférences, etc.

Par ailleurs, nous participons régulièrement aux éditathons organisées par les Sans pagEs. À ce propos, nous co-organisons une prochaine éditathon à la Shadok à Strasbourg à la mois de juin 2018 dans la cadre de laquelle nous invitons les Sans pagEs à venir enseigner l'art et la manière de créer et de modifier des articles de Wikipédia consacrées à des femmes.

Roberte la Rousse : Nous avons constituée une première dictionnaire masculine-féminine à partir de la base de données Lexique 3.81, outil libre et gratuite développée par l'Université de Savoie. Notre dictionnaire est en perpétuelle expansion et reçoit à la fur et à mesure de nouvelles entrées à la gré de nos traductions. Nous la mettrons en ligne quand nous la jugerons suffisamment étoffée pour servir de base à des traductions automatiques sans trop de lacunes (vraissemblablement à la début 2019).

Performance A votée, par la comédienne Coraline Cauchi

15 Commentaires

AB

28/03/2018 à 15:45

Je trouve personnellement consternant cette approche. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas grand-chose à penser et à faire. De bons livres par exemple.

La Raymonde

29/03/2018 à 06:56

De la grande n'importe-quoi. :kiss:

Don Lo

29/03/2018 à 07:07

"En française dans LA texte" pour votre titre, plutôt ;-)

Alain

29/03/2018 à 09:45

il est vrai que face à la montée de la pollution, des agressivités sociétales voire internationales ou des problématiques d'emplois ce combat est vraiment primordiale comme déjà dit "Il y a des gens qui n'ont vraiment pas grand-chose à penser et à faire"

Bruineux

29/03/2018 à 11:03

Bien plus que la démarche présentée, les commentaires à l'article sont un peu ridicules.

Il va de soi que l'expérience est poussée à l'extrême, ce qui met en lumière la problématique avec un recul bienvenu dans la discussion. Tout en soulignant des faits (tels que l'Académie est sexiste ; la grammaire française a été arrêtée arbitrairement au XVIIe siècle sur des bases sexistes qu'il n'est pas absurde de remettre en perspective aujourd'hui...), la démarche ne se prend pas au sérieux.

Non seulement elle ne se prend pas au sérieux, mais elle a effectivement, n'en déplaise à ses contempteurs, une portée littéraire, poétique, parce qu'expérimentale. L'Oulipo était une autre expérience littéraire. Condamner celle-ci simplement parce qu'elle parle de féminisme et que l'on considère ces vues comme extrêmes (ce qui, rappelons-le, est ici le but, afin de pointer l'absurdité de la grammaire arbitraire), ce n'est pas cohérent si on ne condamne pas dans le même temps les autres expériences littéraires. Libre à vous de le faire. Mais libre à nous de ne pas en tenir compte.

Bref, les jugements expéditifs sur le mode "il y a pire dans le monde, donc pourquoi s'en soucier" sont un sophisme ridicule pour qui prétend réfléchir - d'autant qu'il me semble assez aisé de classer le sexisme dans "les agressivités sociétales".

Armelle

29/03/2018 à 11:26

Quand je lis le verbiage de M ou Mme Bruineux, je suis effondrée et inquiète. Je cite: "afin de pointer l'absurdité de la grammaire arbitraire"... Comme si une grammaire pouvait être autre chose qu'arbitraire, c'est enfoncer une porte ouverte, c'est découvrir que la terre est ronde: bravo M (ou Mme) Bruineux. Après il y a l'usage, les siècles, les règles lentement établies qui permettent un langage commun, et à la beauté du style de prendre son essor. Seulement voilà, dans notre monde, tout le monde veut ses propres règles et se croit légitime à les demander... Bref le bordel assuré. Je relis le texte ridicule du commentateur ci-dessus. Tout cela est enrobé d'un verbiage pompeux, vain, à l'image de ces tentatives grotesques des féministes type mère La-Rousse. Ferait mieux de s'occuper des difficultés réelles des femmes en entreprises.

Louise

29/03/2018 à 12:12

"Après il y a l'usage, les siècles, les règles lentement établies qui permettent un langage commun, et à la beauté du style de prendre son essor."

Renseignez-vous, ces règles n'ont rien de naturel ni de "lentement établies", mais ont servi d'outil d'invisibilisation des femmes dans la literature et la vie politique par l'Académie française dès sa création.

Bruineux

29/03/2018 à 12:22

Armelle, vous confondez l'arbitraire "des règles lentement établies" et l'arbitraire des choix de prescripteurs (l'Académie au XVIIe, et en un sens l'Académie aujourd'hui, même si elle n'a heureusement plus trop de pouvoir). Bien sûr que la grammaire est par définition arbitraire (du coup pourquoi le jeu de la rendre arbitrairement différente vous pose-t-il problème ?), n'empêche que des possibilités existent au sein de la langue, et dans son histoire, pour adapter certaines règles. Les règles d'accord de proximité ou de majorité, par exemple, ne dénaturent en rien le français que nous connaissons. Elles l'adaptent juste (avec des règles qui ont déjà eu cours dans l'existence du français). Et si quelqu'un décide de les utiliser, ça n'empêchera personne de le comprendre. Cette personne sera bien sûr hors du "bon usage", mais honnêtement, en quoi ça mènerait au "bordel assuré" que vous promettez ?

La langue est par nature formatrice. De plein de choses, dont notre rapport au monde. Est-ce si aberrant de penser qu'une grammaire où le masculin ne l'emporte pas forcément sur le féminin apporterait un rapport au monde moins sexiste ? Est-ce si aberrant de penser que pour "s'occuper des difficultés réelles des femmes en entreprise", il ne suffit pas de dire "c'est pas bien !", mais qu'il faut un changement de mentalité global quant à la visibilité, et à l'affirmation des femmes dans la société en général, et pourquoi pas dans la langue en particulier ?

Enfin, je vous rassure, personne n'est dupe : la grammaire officielle ne changera pas d'un claquement de doigt, simplement parce que quelques féministes tentent de visibiliser leur combat de la sorte. Même ces féministes n'en sont pas dupes. Vous pouvez donc dormir tranquillement. Mais poser la question, ouvrir le débat, et faire le choix consciemment de changer ses habitudes est une manière de changer notre rapport au monde - et peut-être celui de quelques autres.

Shangrila

29/03/2018 à 12:39

Tout cela n'est que passe-temps de féministe bobo, genre "Desperate housewives". Cela ne changera en rien le quotidien de quelque femme que ce soit, surtout de celles qui en auraient véritablement besoin : Indiennes brûlées pour cause de dot, Yézidies réduites en esclavage, Iranienne emprisonnées pour refus du port du hidjab, Saoudiennes infantilisées, .... la liste est longue. En quoi ces ridicules -e- de l'écriture "inclusive" les aideront-elles à survivre ? J'ai mené ma vie tout à fait à ma convenance sans besoin qu'on me prenne la main ni que l'on aplanisse le chemin sous mes pas. Comme le disait un mien ami kényan : "tout ça, c'est parce que vous n'avez pas de vrais soucis". Il voulait dire par là que nous n'avions pas trop à nous soucier de savoir comment nous allons manger le lendemain !!!!

God Zilla @trumpstertrash

29/03/2018 à 20:19

Le language structure la pensée. Une langue qui privilégie un genre par rapport à l’autre contribue forcément à une vision du monde empreinte d’un degré de sexisme.

Dans mes traductions de textes pragmatiques, j’utilise tantôt le féminin (l’utilisatrice), tantôt le masculin (l’utilisateur), sans altérer le sens ni alourdir l’ouvrage. Mes clients sont réceptifs à l’idée d’inclure plutôt que d’exclure.

J’apprécie l’effort consenti par Roberte Larousse ? pour lancer le débat avec humour, n’en déplaise aux puristes de la langue.

Orlando

01/04/2018 à 20:32

On ne peut pas séparer les difficultés "réelles" des femmes en entreprise (ou ailleurs) de l'invisibilisation des femmes dans la langue française. Pourquoi jouer un combat contre l'autre ? il nous faut être sur tous les fronts à la fois. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi dès que l'on parle de la langue qui est pourtant le fondement de la culture, on nous présente le monde du travail comme terrain de lutte prioritaire et exclusif de tous les autres !

Armelle

03/04/2018 à 17:30

Orlando, je voudrais savoir ce que c'est une "invisibilisation". C'est un mot français? Invisibilité suffirai, non? Cela ne laisse guère augurer de votre connaissance linguistique.

Avant d'apprendre à tout féminiser, et je ne dis pas ça pour vous, il serait urgent d'apprendre déjà correctement l'orthographe et la grammaire. C'est déjà assez compliqué comme ça.

Par ailleurs, l'Académie (qui n'est pas composée d'abrutis, quoi que vous en pensiez, précédant d'avance votre objection, c'est si facile), vous dirait que la grammaire, et l'orthographe ne sont pas sexualisées. Simplement, il y a contrairement à l'Allemand seulement deux genres, et pas trois dont un neutre. D'où la nécessité de n'en prendre qu'un lorsqu'il y a les deux genres ensemble C'est tout.

Je ne me sens pas niée dans ma féminité pour autant. J'ai d'autres chats à fouetter.

Bonne journée.

Polémon34

09/04/2018 à 22:39

Article datée 28 marse. À trois joures près, c'était la première avrille.

ghoaste in the she·x·e with mischief

09/05/2021 à 20:27

Roberte Larousse a marquée la lettre et les prises et la projette des sans pagEs Gender in the making en a fait une article Wikipedia !

Arnaud

25/07/2022 à 11:10

J'adore !

C'est décidée, j'adopte dès maintenante cette langue, dorénavant je parlerai et j'écrirai en française !