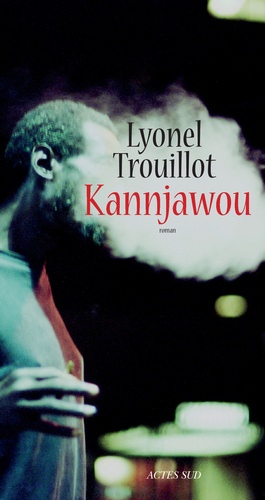

Kannjawou

Lyonel Trouillot

à Sabine, Marie,

à Joanna,

à Maïté et Manoa, à partager avec Mehdi, Jean-Lou et la bande de l’AJS

au poète Jeudi Inéma qui a attiré mon attention sur la vie du grand cimetière

Danser ce blues avec vous, madame,

La terre arrêterait ses horreurs de gloire

Le sang les prisons les naufrages

Le pain qui jamais pour tous ne fut quotidien

Les combats sans lendemain

Et les chagrins qu’on oublie dans la cendre

RAYMOND CHASSAGNE

Si tu me payes un verre, on ira jusqu’au bout,

Tu seras mon ami au moins quelques secondes…

BERNARD DIMEY

I

“C’est en suivant ses lignes de faille, quand on préfère aux choses l’apparence des choses, qu’on se trompe d’itinéraire et devient le clown de soi-même.” J’ignore où man Jeanne s’en va chercher des phrases comme ça. S’il faut croire ce qu’elle raconte, elle n’a connu dans son enfance que la peau grise du syllabaire1 et un livre de calcul mental s’arrêtant à la règle de trois. Peut-être les adages contiennent-ils quelque vérité, l’âge amène parfois la raison. Et il est de vieilles dames qui, sans avoir rien lu, peuvent se mettre aux heures graves à parler comme un livre.

Assis sur le bord du trottoir, devant la maison de man Jeanne, c’est l’un de nos sujets favoris, avec le petit professeur : les âges et les itinéraires. Pourquoi vas-tu ici et pas là ? Qui en toi est le maître du chemin que tu suis ? Toute marche conduit-elle quelque part ? Popol, mon frère, dit que j’ai fait mes premiers pas à un an. Il y a donc vingt-trois ans que je marche. Je sais exactement le nombre de pas entre le bord du trottoir devant la maison de man Jeanne et l’entrée principale du grand cimetière, entre le grand cimetière et la faculté de linguistique, entre la faculté de linguistique et la succursale de la banque commerciale où des militaires étrangers en uniforme entrent parfois avec leurs armes, entre la succursale de la banque commerciale et mon bord de trottoir. Je sais aussi que, depuis l’enfance, tous mes pas me ramènent au bord du trottoir, devant la maison de man Jeanne. Mon lieu de méditation où, sentinelle des pas perdus, je passe mon temps à cogiter sur la logique des parcours. Sentinelle des pas perdus. C’est le petit professeur qui m’appelle ainsi. Pourtant il est comme moi, avec trente ans de plus. Ou je suis comme lui, avec trente ans de moins. Sentinelles des pas perdus. Sans pouvoir rien y changer, nous passons beaucoup de temps à deviser sur les itinéraires. Et le soir, nous nous posons des questions qui restent sans réponses. Quel chemin de misère et de nécessité a emprunté un garçon né dans un village du Sri Lanka ou dans un bidonville de Montevideo pour se retrouver ici, dans une île de la Caraïbe, à tirer sur des étudiants, détrousser les paysannes, obéir aux ordres d’un commandant qui ne parle pas forcément la même langue que lui ? Quel usage est fait de la part de sa solde qu’il envoie dans son pays à une mère ou une épouse ? Son premier viol, l’a-t-il commis dans son village natal, sur une amie d’enfance ou une petite cousine ? Ou est-ce une habitude venue avec l’éloignement, l’inconfort des baraques en pays inconnu ? A-t-il été entraîné par ses pairs ? Quand on se meurt d’ennui et qu’on possède des armes, la violence peut servir de passe-temps collectif. Et cet énième adolescent, retrouvé mort à côté de la base militaire où sont consignés les soldats nés au Sri Lanka, à Montevideo, ou ailleurs dans le vaste monde, quel besoin de caresses ou d’argent, ou peut-être de voyage, l’a poussé dans les bras de ses violeurs ? Entre Julio, le garçon le plus solitaire de la rue de l’Enterrement qui cache aux autres et à lui-même qu’il n’aime pas les filles, parce que même dans notre rue surpeuplée de vivants et de morts, il y a de la place pour les secrets, et ces garçons qui dorment dans le lit des militaires en mal d’exercice et des hauts fonctionnaires de l’Occupation, lequel habitera jamais en souverain ses désirs et son corps ? Et cette jolie porte-parole venue de Toronto ou de Clermont-Ferrand qui calmera les médias, parlera de l’enquête en cours sur la mort de l’adolescent, des premières données qui mènent forcément sur la piste du suicide, à quel âge a-t-elle appris à mentir ? Ment-elle aussi sur ses amours, ses désirs ? Qu’est-ce qu’être ? Entre le voyage tournant à la catastrophe et l’enfoncement dans le sur-place, quelle est la défaite la plus lourde ? Quel avenir attend une fille qui a grandi à la rue de l’Enterrement, dans le voisinage des morts pourrissant dans les tombes du grand cimetière ? Je pense à Sophonie et à Joëlle, les deux femmes que j’aime. Je crois que je les ai toujours aimées, sans éprouver le besoin de choisir ni même de les toucher. Quels lendemains se forgeront-elles ? Je pense aussi à la petite brune qui travaille pour la mission civile des Nations unies, que j’observe tous les mercredis, si triste et si fière au volant de son véhicule de service. Quel parcours fait d’arrogance et de déprime a-t-elle suivi de la banlieue parisienne à son poste actuel, de son enfance à la bière du mercredi soir au restaurant-bar le “Kannjawou” ? Et moi, où vais-je ? Pour l’instant, j’habite ce journal que je tiens pour fixer mon regard sur ma ville occupée, sur mon quartier habité par autant de morts que de vivants, sur les allées venues de milliers d’inconnus que je croise, sur d’autres que je n’ai jamais vraiment croisés. On ne peut que deviner leur présence derrière les vitres fumées des voitures de luxe et des véhicules officiels. Aujourd’hui je végète sur mon bord de trottoir en jouant au philosophe. Mais demain, qui serai-je ? Et comment, comme tout le monde, habiterai-je en même temps la vérité et le mensonge, la force et la lâcheté ? Quel soi-même on finit par être, au bout de quel parcours ?

Le petit professeur est arrivé avec les mêmes questions, venant d’un autre âge et d’un autre quartier. Et le soir, quand il me laisse sur mon bord de trottoir et retourne à la solitude de sa bibliothèque, je sais qu’il emporte nos questions avec lui. Moi, je reste à écouter les bruits du cimetière. Si jamais j’écris un roman, comme me le suggèrent man Jeanne, Sophonie et le petit professeur, le cimetière en sera le personnage principal. T,out grand personnage a deux vies, deux visages. Le cimetière a deux vies. Une, de jour. Officielle. Avec les cortèges. Les chagrins exposés à la clameur publique. Les prises de parole des personnes autorisées. Les consignes sur les normes, les placements et les emplacements. Les fanfares et les belles scènes de désespoir, comme un grand théâtre de rue où chacun sait exactement le rôle qu’il doit tenir : à quel moment telle dame doit perdre son chapeau, telle autre lever les bras au ciel. Les horaires que doivent suivre les morts et leurs accompagnateurs. Le jour, comme un humain, le cimetière prend le temps de soigner son image. Mais la nuit, quand finit le spectacle, il a une autre vie. Plus secrète mais plus vraie. Folle. Les coups de pioche des voleurs de cercueils. Les blagues qu’ils se font. Leurs rires quelquefois, un peu de bruit pour respirer, le silence leur rendrait la mort trop présente. Les ombres qui murmurent des prières à des dieux qu’on n’évoque pas devant tout le monde. Les sans-logis ou les voyous qui s’engouffrent dans une tombe qu’ils appellent “leur appartement”.Les bougies noires. Man Jeanne raconte qu’autrefois il venait souvent dans les allées du grand cimetière, après le coucher du soleil, des ministres et des généraux, des artistes et des hommes d’affaires. Des pilleurs de talent qui gâchaient le métier de voleur de cercueils en s’en prenant à tel mort en particulier, pour lui enlever telle partie du corps, une main s’il écrivait bien, son bon pied s’il était joueur de foot, tel objet qu’il portait comme un talisman. C’est une faiblesse chez les vivants de vouloir usurper les qualités des morts. Accompagnés de subalternes, magiciens et tueurs à gages, ils venaient s’assurer que tel ennemi ou concurrent ne se réveillerait jamais plus, ou tentaient d’extorquer au mort le secret de sa réussite. Il serait même venu des dignitaires de pays étrangers pour voler des idées aux génies décédés. L’universel est fait des croyances les plus folles et des vices les plus pervers. Mais aujourd’hui les pilleurs de talents se font rares. Nos morts n’ont plus d’attraits. Les riches, les surdoués et autres personnes de qualité s’en sont allés mourir ailleurs. Ici, la richesse et la pauvreté, la réussite et la défaite se livrent depuis toujours une guerre de mouvement. Plus je suis riche, plus je m’éloigne. Attrape-moi si tu peux. Le grand cimetière n’est plus le tombeau des grands hommes. Ses nouveaux habitants et leurs visiteurs sont des anonymes aux destins bien modestes. On n’y enterre plus que des petites gens décédés de maladies ordinaires qu’un médecin aurait pu guérir. Des petits défunts sans importance qui n’ont rien inventé et ne méritent aucune place dans les anneaux de la mémoire.

Cette habitude du journal, elle m’est venue depuis l’enfance. Pour mes six ans, Sophonie m’avait offert un carnet. Sophonie a toujours eu le don de devancer les gens en comprenant leurs besoins, leurs attentes, avant qu’eux-mêmes en aient conscience. Je me rappelle le lion de la couverture et le rire de mes camarades de classe. Écrire n’est pas une chose courante à la rue de l’Enterrement. C’est une folie rare, et l’on devient un peu étranger en passant du temps loin de l’agitation des fêtes et des bagarres. Dans mon enfance, pour écrire, j’allais me réfugier chez man Jeanne. Elle me laissait griffonner mes bêtises en silence. Puis venait le moment où elle ne pouvait s’empêcher de parler de la première Occupation. Elle ne disait pas “la première”, vu qu’elle ne s’attendait pas à une deuxième. Je n’oublierai pas le jour du débarquement des troupes étrangères. Elle s’est enfermée dans sa chambre avec sa chatte, Fidèle, et n’a pas prononcé un mot durant toute la journée. Je crois que c’est le seul jour où je l’ai vue pleurer. J’avais treize ans. Je n’avais jamais vu autant d’armes et de chars, sauf dans les films. Popol, Wodné et Sophonie essayaient de mobiliser les jeunes en leur disant : il faut faire quelque chose. Joëlle et moi, nous les suivions, sans savoir quoi dire. Nous n’avions pas le langage. Deux ou trois ans peuvent faire une grande différence quand il s’agit d’appeler à la mobilisation. Mobilisation, c’était le mot d’ordre. Mais nous n’avons “mobilisé” qui que ce soit. Les adultes, le cordonnier, les croquemorts, la marchande d’akasan*, le vieux relieur qui n’avait déjà plus beaucoup de vieux livres à relier, nous ordonnaient de leur foutre la paix, en nous criant qu’il ne restait plus rien à préserver. Ni rêves. Ni dignité. Les gamins menaçaient de nous casser la gueule. Seul Julio avait accepté notre invitation. Il préfère les garçons, mais pas les crânes rasés. Elles n’étaient pas nombreuses, les voix qui protestaient. C’était comme si les gens s’étaient couchés. Comme si c’était le monde entier qui avait pris possession de nos rues. La ruse de l’occupant, c’était cette pléthore de drapeaux, de couleurs, d’uniformes. Le sourire amical des généraux et des porte-paroles. Les discours d’amitié et le multilinguisme. Comment se révolter contre un ennemi qui change sans cesse de ton et de visage ? Devant les grands malheurs, le pire, c’est sans doute l’impuissance. Tout se jouait au-dessus de nos têtes. Au propre comme au figuré. Les avions et les hélicos. Et les dirigeants du pays qui avaient dit : oui, vous pouvez entrer. Et les profs de cours privés d’anglais et d’espagnol faisant soudain fortune. Popol, Sophonie et Wodné, nos leaders à Joëlle et à moi, vivaient mal l’échec de leur première initiative. On peut avoir quinze ans, aimer son pays et se demander qu’est-ce qu’un temple dont les gardiens se transforment en marchepieds, en lèche-bottes ? Dix ans plus tard, ce sentiment d’abandon, et surtout cette colère ne nous ont jamais quittés. En colère contre tout, contre tous et nous-mêmes. Cette colère nous tuera ou nous fera tuer en se trompant peut-être de cible. Je crois aussi que l’impuissance nous a un peu divisés. C’est à ce moment-là que les premiers conflits ont apparu entre Popol et Wodné. Avant, rien ne les avait jamais séparés. La défaite amène la division, et au bout du combat perdu tel reproche à tel compagnon de s’être mal battu. Parmi les adultes, seule man Jeanne nous avait bien accueillis. Le soir du débarquement, elle est sortie de sa chambre, nous a fait signe de monter, nous a offert du thé, et elle a dit : “Petits, c’est une terre sans à la tête. Regardez ces gens qui marchent dans la rue. Personne ne veille sur eux, ne se bat pour eux. Et c’est comme ça depuis toujours. Alors, tous les rapaces leur tombent dessus. Vous allez souffrir. Nous allons tous souffrir. La souffrance a besoin d’air, d’espace. Soit on la crache, soit on étouffe. Alors, quand viendra l’heure du crachat, n’allez pas vous tromper de cible.”

Quand on est en colère ou seul dans une impasse, on croit que les choses sont les mêmes depuis toujours. Lasse de chercher sans cesse le mot juste et la bonne attitude, man Jeanne crie quelquefois que, de son enfance à nos jours, ça a toujours été la même chose. Pourtant c’est bien elle qui m’a dit que, même sous l’apparence du vide, il y a du mouvement. C’est bien elle qui m’a raconté les actions de résistance contre la première Occupation. C’est bien elle qui m’a dit de ne pas cracher sur les mauvaises cibles. On ne peut demander à qui que ce soit, même à une force comme man Jeanne, d’être lucide à cent pour cent, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On a tous droit à l’affaissement. Lorsque Popol, Wodné et Sophonie ont commencé à s’intéresser à la politique, ils ont fait des recherches. Joëlle et moi les suivions partout, dans leurs marches et dans leurs pensées. Nous avons ainsi appris l’histoire des combats perdus, des vies sacrifiées, des efforts de celles et ceux qui ont rêvé d’une vie meilleure pour tous. Depuis toujours. Avant, après, pendant les périodes de dictature. Avant, pendant, après la première Occupation. Il y a toujours eu des braves pour dire non. Le petit professeur a combattu aussi, à sa façon. Il y a dans un coin de sa bibliothèque, comme une relique, une vieille machine à ronéotyper, et je suppose qu’elle a dû imprimer bien des tracts et des journaux clandestins. J’ai aussi rencontré chez lui un vieil homme qui parle peu. Mais je sais qui c’est. Monsieur Laventure. La dictature lui a volé sa femme. Trois ans au pénitencier. Personne ne l’avait vu depuis son incarcération, et tous le croyaient mort. Un jour il a ressuscité. Maigre. Un filet d’homme. Il avait été maintenu en isolement. Sa veuve avait épousé son meilleur ami et son plus vieux compagnon de lutte. Ils sont encore ensemble, et lui est resté seul, tout en reprenant la lutte à leur côté. J’ai peur de l’approcher et n’ai jamais osé demander au petit professeur de faire les présentations. Ce n’est pas facile de voir une légende de près. Un héros qui a mené une vie de lutte et de sacrifices. C’est ainsi qu’on parle de lui dans les milieux dits progressistes. À la fac. J’ignore ce qu’il y a entre lui et le petit professeur. Le petit professeur ne s’est jamais présenté comme un “militant”. Même chez l’être le plus ouvert, il demeure une part de mystère. Et eux, la clandestinité, c’était leur survie. Ils ont gardé leurs réflexes d’hier. La dictature, tu parles, tu meurs. Le petit professeur raconte en souriant que, dans sa jeunesse, quand ils étaient plus de trois et que l’un d’entre eux gardait le silence, peu importe s’ils parlaient foot, études ou amourettes, les autres lui demandaient d’ouvrir la bouche et de dire quelque chose, n’importe quoi. Une blague sur le temps, un psaume ou une fable de La Fontaine. Parce que, si la police politique les arrêtait à l’issue de la conversation, les tortionnaires leur demanderaient de rapporter fidèlement les propos tenus par chacun. “Il faut que tu dises quelque chose, que l’on n’ait pas à inventer ou se prendre des coups pour payer ton silence.” Aujourd’hui, on peut parler. Tout le monde parle. Un prof plus préoccupé de sa carrière que de la vie des autres peut jouer au révolutionnaire le temps d’un cours. À chaque coin de rue, se tient un homme ou une femme qui harangue les passants pressés. Le personnel civil de l’Occupation multiplie les colloques, les séminaires auxquels participent, dociles, des cadres nationaux demandeurs d’emploi. Les déclarations d’intention ne manquent pas. On entend même dix ans trop tard des voix qui dénoncent l’occupant. Tout le monde parle. Et la parole permet de gagner des bons points dans la course au paraître. Ça s’appelle la démocratie. Tu mens et tout le monde t’écoute. Tu dis la vérité, et plus personne n’écoute. Et on te répond par la voix très douce d’une jolie porte-parole au teint hâlé de vacancière, que c’est bien que tu t’exprimes. Mais les fusils restent. Et les chars. Et le malheur. Et le chacun pour soi. Aujourd’hui, c’est fou ce que l’on parle, mais parler sert-il encore à quelque chose ? Parfois, le petit professeur et moi nous habitons le silence sur mon bord de trottoir. J’aime cet homme, pourtant. dans le fond, je ne le connais pas bien et ne le comprends pas toujours. À lui aussi je pourrais poser la question des itinéraires imprévus que suivent les pas des hommes. C’est vrai qu’il vient de l’autre moitié de la ville, et, ici, chaque quartier est un monde, avec ses lois, ses codes.

Le petit professeur est né ailleurs. En haut, dirait Wodné qui divise la terre entière en deux régions : en bas, en haut. C’est une géographie toute simple, implacable, qu’il applique aussi aux humains. Ceux d’en bas. Ceux d’en haut. Il prétend que c’est une faute de vouloir traverser la frontière. Que, lorsqu’on change de côté, c’est impossible de revenir. Chaque humain doit vivre à sa place. Ne pas forcer sa ligne de chance en entrant dans le monde des autres. Sophonie nous revient souvent avec les histoires des clients qui fréquentent le bar où elle travaille. Wodné ne les écoute jamais. “Les tristesses des clients ne sont pas celles des serveuses. Des Blancs. Ou des presque Blancs. C’est un bar d’occupants et d’assistants aux occupants. De connectés.” Je ne peux dire qu’il a tort quand il souligne les différences. Et c’est vrai que l’argent que boivent les clients du bar, c’est notre pauvreté qui le leur procure. Le “Kannjawou”. C’est un beau nom qui veut dire une grosse fête. Mais la rue de l’Enterrement n’y est pas invitée. Les fêtes des riches sont payantes. Quand les pauvres s’en approchent, il suffit de monter les prix pour les décourager. Sophonie est la seule du quartier à entrer au “Kannjawou”. Et Popol et moi qui l’accompagnons le mercredi parce qu’elle finit très tard. Mais elle ne passe pas par l’entrée principale. Comme les domestiques, autrefois, dans la maison du petit professeur, qui n’avaient pas droit à l’entrée principale. Le petit professeur consent de temps en temps à me parler de son enfance. Son père était notaire public. À l’époque où, sans être forcément riches, les notaires publics étaient des latinistes et des érudits intégrant des citations de Bourdaloue ou de Montesquieu dans n’importe quelle conversation. Montesquieu tous les soirs à table. Citations suivies d’exégèses. Et sa mère lui enseignait des maximes du genre : ce n’est pas la bouche qui va à la fourchette, c’est la fourchette qui monte à la bouche. Il en rit et avoue avoir un peu déçu ses parents en choisissant ce dur métier de professeur. Il croit que c’est la faute aux romans. Il en a lu beaucoup dans son enfance. Trop peut-être. Pour imaginer autre chose, un monde, une lumière, au-delà des règles de maintien, des vices de procédure et de la jésuitique. Il en lit encore et m’en prête autant que je veux. Je vais en emprunter chez lui, ou il m’en amène. Les romans. C’est une des choses qui nous lient. Lui, un presque riche qui avait dans son enfance le luxe de choisir lequel de ses deux parents il préférait, habite un quartier où poussent encore des fleurs, une maison à étage avec une chambre d’amis, possède une voiture qu’il utilise rarement, une bibliothèque qui compte plus d’ouvrages qu’il y a de tombes dans le premier carré du grand cimetière qui ferme notre rue. Et moi, un petit gars de la rue de l’Enterrement qui n’a jamais eu pour parents que son frère Popol, n’a pas toujours mangé à sa faim, à qui personne n’a jamais enseigné l’art de tenir une fourchette. Dans son enfance, il lisait pour tromper l’ennui. Moi, souvent pour tromper la faim. La vérité est que, fils de rien ou fils de notaire, on a besoin de beaucoup de phrases et de personnages pour constituer dans sa tête une sorte de territoire rempli de caches et de refuges. N’en déplaise à Wodné qui déteste que les gens bougent, nos têtes sont pleines de voyages. Le petit professeur et moi, lui dans sa chambre de fils de notaire où sa mère allait le border et éteindre la lumière, moi sur mon bord de trottoir ou dans la maisonnette sans douche ni WC que je partage avec Popol, nous fûmes à l’occasion bretteurs et astronautes, révoltés et passifs, inventeurs, chevaliers servants, évadés de prison, poètes et mercenaires. Qu’importe si nos raisons sont différentes, le petit professeur et moi nous avons beaucoup marché dans le monde des livres, rencontrant là beaucoup de gens dont les destins nous hantent comme ceux des vivants.

Pour qui irait feuilleter les pages de ce journal, la lecture ne présenterait peut-être aucun intérêt. Il ne s’y passe rien. Rien, en tout cas, qui vaille la peine d’être conté. Un pays occupé est une terre sans vie. Je pourrais consigner que le vieux relieur ne survit que grâce aux travaux que lui amènent le petit professeur et quelques érudits. Qu’il ne voit plus très bien, ne maîtrise plus ses gestes et qu’à la remise des ouvrages, ses rares clients constatent que le titre et le livre ne correspondent pas. Je pourrais consigner que le cordonnier, lui, n’a pas trouvé de mécènes et a fermé boutique. Que la bande de Halefort travaille à un rythme effréné et détrousse les morts à une vitesse d’usine. Qu’il se joue encore des matchs au stade, et que des joueurs puissants mais maladroits tirent parfois des boulets qui passent au-dessus des gradins et s’envolent vers le cimetière. Que nos deux grands voisins, le stade et le pénitencier, ont des destins contraires. Les gradins du stade n’accueillent plus grand monde, et le pénitencier ne désemplit pas. Au contraire, sa population ne cesse d’augmenter. Tout cela est. Et d’autres choses encore. Mais un pays occupé est une terre sans ciel et sans ligne d’horizon où il est faux de croire que tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Tout ce que je pourrais consigner dans ce journal ne serait que l’expression du désespoir ou le combat pour la survie. À l’aube, à la rue de l’Enterrement, les fenêtres s’ouvrent sur des visages tristes. Les femmes sortent dans la rue pour balayer les devantures de leurs maisons, avec des gestes mécaniques. Elles échangent des saluts aussi mécaniques que leurs gestes et chantent parfois des mélopées plus tristes que les chants qui accompagnent les morts. L’Occupation, c’est le calme plat. La ville est devenue une vaste prison où chaque détenu cherche son coin de vie en se méfiant des autres. Il n’est pas donné à tous le pouvoir sur eux-mêmes de faire un détour pour penser à autre chose qu’à leur survie. Sophonie et le petit professeur sont mes héros. Parce qu’ils sont capables de tels détours. Sophonie, c’est toute une famille. Depuis longtemps. Le pain de Joëlle et de leur père, Anselme, c’est elle. L’idée du Centre pour les gamins, c’est elle. La gestion des conflits au sein de notre groupe d’étudiants et de jeunes, c’est elle. La confiance en lui-même acquise par Popol et l’idée qu’il développe d’un agir utile et modeste, c’est elle. Je m’en veux de lui préférer Joëlle quand ce sont mes yeux et mon corps qui pensent. On peut aimer deux personnes en même temps, peut-être pas de la même façon. Depuis l’enfance, j’ai aimé Sophonie avec trop de respect et Joëlle avec trop de complaisance. Dans l’ombre. Dans la solitude de mes carnets. Et quand j’ai voulu les aimer en vrai en souhaitant leur tenir la main ou tenter de les embrasser, Popol et Wodné m’avaient devancé. Dans le groupe, je suis le petit dernier. Et le scribe. Man Jeanne m’encourage. Écris la rage, le temps qui passe, les petites choses, le pays, la vie des morts et des vivants qui habitent la rue de l’Enterrement. Écris, petit. J’écris. Je note. Mais ce n’est pas avec des mots qu’on chassera les soldats et fera venir l’eau courante. Hier, ils ont encore attaqué des manifestants avec des balles en caoutchouc et des lacrymogènes. Peut-être qu’un jour c’est eux qui nous chasseront.

Extraits

Commenter ce livre