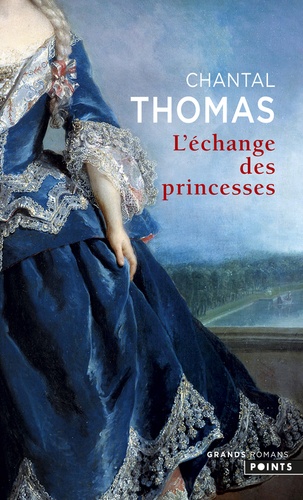

L'échange des princesses

Chantal Thomas

Paris, été 1721. Dans le bain du Régent

«La gueule de bois n'a jamais empêché les bonnes idées», se dit Philippe d'Orléans en fermant les yeux dans les forts parfums de son bain. S'il les ouvrait, il aurait le regard bloqué sur ce gros corps ventru, blanchâtre, flottant dans l'eau chaude ; et cette bedaine de bête échouée, cette espèce de molle bonbonne gonflée par les nuits de débauche et de goinfrerie, sans lui gâcher complètement le plaisir de la bonne idée, l'affaiblirait. «Mes enfants sont gros et gras », déclare la princesse Palatine, sa mère, laquelle n'est pas mince. Comme penser à sa mère lui est toujours agréable, son embonpoint lui devient complètement indifférent. Mais s'il se rappelait aussi la phrase qu'elle ajoute volontiers: «Les grands et gros ne vivent pas plus longtemps que les autres», il ressentirait un affreux coup de tristesse. Sa fille aînée qu'il adorait, la duchesse de Berry, est morte dans un état physique horrifiant, une bizarre obésité redoublée, a-t-on dit, d'un début de grossesse. À la vitesse à laquelle elle avait brûlé sa jeune existence, dans sa soif de jouissance et d'extinction, dans ce délire de théâtralité et d'autodestruction où il aimait tant la rejoindre, elle ne pouvait engendrer que sa propre mort. Il sait qu'il est préférable de ne pas évoquer la duchesse de Berry. Il ne doit pas penser à elle en ces mauvaises heures plombées par l'alcool. Ne pas bouger du présent et de tout ce qui peut faire croire en un avenir... Oui, il a eu une idée de génie, se répète-t-il, en plongeant la tête sous l'eau. Il a trouvé la solution à deux problèmes qui le tourmentaient : le besoin politique de neutraliser l'Espagne et d'empêcher une nouvelle guerre ; l'envie secrète, sournoise, de retarder au maximum l'époque où le petit roi Louis XV pourrait donner naissance à un dauphin de France. Ce n'est pas pour demain puisqu'il n'a encore que onze ans et n'atteindra sa majorité qu'à treize ans révolus, et même alors... Mais il vaut mieux déjà s'en préoccuper. Si le roi meurt en ayant un fils, il va de soi que la couronne revient à celui-ci, mais s'il meurt sans héritier, alors... alors... eh bien... la couronne lui appartient, à lui Philippe d'Orléans, actuel régent, neveu du feu roi Louis XIV, qui s'était appliqué tout au long de son règne à le tenir éloigné du gouvernement, à le traiter comme un bon à rien, et cela avec d'autant plus de rigueur qu'il était conscient de ses capacités. Sauf au service du Roi-Soleil, l'intelligence n'était pas un atout à Versailles. Une réflexion qui le ramène en douceur vers la bonne idée. L'eau du bain tiédit. Le Régent, tout au bonheur de ses plans sur le futur, n'en a cure. Il est quelqu'un qui accomplit sa tâche avec un soin scrupuleux, et ce n'est pas facile avec les soupçons d'empoisonnement qui pèsent sur lui et que le parti de l'ancienne cour ne cesse de réanimer, mais, si l'occasion l'y autorisait, en toute légalité, il se verrait très bien en roi. Philippe Ier ? Le titre a déjà été pris, un roi capétien, qui s'est battu comme un chien contre Guillaume le Conquérant et s'est fait excommunier pour avoir répudié son épouse, Berthe de Hollande, choisie pour des motifs politiques... comme s'il y en avait d'autres, comme si cela se faisait d'épouser par amour, lui-même d'ailleurs... et ce point, sans être aussi douloureux que celui de la mort de sa fille, n'a rien de plaisant. Alors, Philippe II ? Pourquoi pas ? Philippe II, dit «le Débauché». C'est naïf mais irrésistible; une fois qu'on a goûté au pouvoir, on a du mal à s'en déprendre. On a beau être lucide, savoir que plus l'on gagne en puissance, moins l'on compte personnellement, puisque l'on n'est qu'un pion sur l'échiquier des ambitieux qui s'agitent au-dessous de vous, on s'accroche, on repousse autant que possible le moment de sortir du cercle de lumière, de son bruissement de louanges et compliments - le moment où l'on va se trouver seul dans le noir, chassé du monde, rayé des vivants. Philippe II par rapport à l'actuel roi d'Espagne, Philippe V, est-ce que ça ne serait pas compliqué ? Si, très compliqué, et pas seulement du fait qu'ils s'appellent tous les deux Philippe, le roi d'Espagne lui aussi serait sur les rangs si jamais Louis XV disparaissait. Philippe II ? Bien entendu que le titre a été pris. Philippe II, dit «le Prudent», le sombre bâtisseur de l'Escurial, un archipieux, lent et bureaucrate. Du Prudent au Débauché, toute une histoire... Les songeries du Régent achèvent de s'effilocher dans les brumes de la salle de bains. Seule persiste la question : Comment Philippe V va-t-il réagir à la bonne idée ? Le Régent se caresse vaguement. Il commence à s'endormir dans son bain. Deux femmes de chambre le rattrapent de part et d'autre. Elles se penchent sur lui, le tirent par-dessous les bras. Leurs seins tremblent dans l'air embué. Le Régent sourit, béat.

Mais plutôt qu'à sa gueule de bois, c'est peut-être au cardinal Dubois qu'il songe... Dubois, un homme qui non seulement n'a jamais empêché les bonnes idées, mais en regorge, surtout en matière de diplomatie. Et la bonne, l'excellente idée dont se félicite le Régent pourrait lui avoir été soufflée par le cardinal, son ancien gouverneur, son âme damnée, un être au dernier degré de l'avilissement et au sommet de tous les honneurs.

Avec sa rapidité et son efficacité coutumières le cardinal s'emploie à faire parvenir au roi d'Espagne, Philippe V, ancien duc d'Anjou, petit-fils du roi Louis XV, l'essentiel de l'idée-solution permettant d'assurer une complète réconciliation et une solide union entre les deux royaumes. Et Philippe V, sous l'influence de l'ambassadeur de France à Madrid, M. de Maulévrier, fortement soutenu par son confesseur, le père Daubenton, jésuite, qui possède presque à égalité avec la reine les clefs de sa volonté, s'enthousiasme pour le projet. Pourtant Philippe V n'a pas l'enthousiasme facile. Avec son allure de vieillard délabré avant l'âge, ses genoux fléchissant, ses pieds en dedans, son teint blafard, ses yeux agrandis de cernes, il ne donne pas le sentiment d'attendre grand-chose de l'avenir. Et, en effet, il n'en attend rien. Il espère tout du Ciel, rien du Siècle. Mais à la lecture des plis venus de Paris l'épais nuage noir sous lequel il a l'habitude de se tenir s'évapore. Il relit la lettre, se la fait lire par sa femme, Elisabeth Farnèse. Quand, à son tour, il écrit au Régent, il a l'impression non pas de répondre à la proposition mais d'en être à l'origine. Il faut croire que c'est une idée vertigineuse. Un plan si parfait qu'il semble relever non d'un esprit humain, mais de la Providence.

Le duc de Saint-Simon, « ambassadeur extraordinaire »

Sous le titre «conversation curieuse», Saint-Simon, compagnon de jeunesse de Philippe d'Orléans, nous livre l'entretien par lequel il fut instruit de la fameuse idée. Les deux hommes sont exactement contemporains. Le Régent a quarante-sept ans, Saint-Simon quarante-six. Le Régent, qui a été un beau jeune homme, est marqué par les années, les blessures de guerre, les excès nocturnes. Son teint rouge brique dénote de sérieuses menaces d'apoplexie. Une fatigue, sa vue faible, nuisent à l'éclat d'une présence dont le brillant est intermittent. Saint-Simon, nettement plus petit que le Régent et aussi grandiosement emperruqué, paraît beaucoup plus jeune et, par sa vie régulière, la chaleur de son imagination, sa passion de l'analyse, le poids entier de son existence qu'il met dans tous les instants, il est formidablement présent. Ils diffèrent profondément, mais sont unis par la durée et la sincérité de leur amitié, par le plaisir de l'intelligence, une excitation de rapidité, d'entente sur les non-dits. Cependant Saint-Simon sort rarement satisfait d'une conversation avec le Régent. Entre eux, c'est une scène toujours recommencée. Saint-Simon, débordant d'initiatives et de l'impatience qu'elles se réalisent, harcèle le Régent. Celui-ci, la mine contrite, tête basse, le subit. Non que le duc l'ennuie. Certainement pas ! Ni qu'il le désapprouve. Nullement ! Au contraire ! Mais - et c'est là le motif de son air d'affliction - il n'a pas le courage d'aller dans le sens de la raison, c'est-à-dire, selon Saint-Simon, son propre sens. Le Régent se courbe, se tasse, s'en veut, mais n'agit pas en fonction du bon sens. À tous les coups il prend la mauvaise décision. Et pourquoi ? Parce qu'il est faible, parce qu'il a déjà été embobiné par Dubois, et que le duc, malgré sa vivacité, intervient trop tard.

Durant cette conversation les choses se passent autrement. Le Régent, d'excellente humeur, est fier de la nouvelle qu'il veut confier en secret à son ami. Saint-Simon en oublie ses griefs - n'être jamais invité aux soupers du Palais-Royal dans la salle à manger rose et or, coussinée comme un écrin à bijoux (peu importe que la seule pensée de ces orgies lui soulève le cœur, surtout le fait que M. le duc d'Orléans, un petit-fils de France, se mette aux fourneaux), être peu écouté au Conseil de Régence -, sans compter les mille blessures quotidiennes endurées de la part de barbares irrespectueux de l'étiquette, et le scandale permanent de l'arrogance des bâtards de Louis XV se haussant partout au premier rang. Saint-Simon est flatté, et touché, de la marque de confiance que lui accorde son ami. Il a plaisir à se remémorer la scène : « Etant allé, les premiers jours de juin, pour travailler avec M. le duc d'Orléans, je le trouvai qui se promenait seul dans son grand appartement. Dès qu'il me vit: "Oh ça ! me dit-il, me prenant par la main, je ne puis vous faire un secret de la chose du monde que je désirais et qui m'importait le plus, et qui vous fera la même joie ; mais je vous demande le plus grand secret." Puis, se mettant à rire : "Si Monsieur de Cambrai [le cardinal Dubois, archevêque de Cambrai] savait que je vous l'ai dit, il ne me le pardonnerait pas." Tout de suite il m'apprit sa réconciliation faite avec le Roi et la Reine d'Espagne, le mariage du Roi et de l'Infante, dès qu'elle serait nubile, arrêté, et celui du prince des Asturies conclu avec Mlle de Chartres. Si ma joie fut grande, mon étonnement la surpassa. » Saint-Simon est éberlué peut-être par la différence de rangs entre les fiancés mais surtout par le caractère spectaculaire d'un renversement qui fait du fils du roi d'Espagne, à qui le Régent a deux ans plus tôt déclaré la guerre, son gendre. À l'annonce de ces mariages entre la France et l'Espagne, entre les Bourbons de France et les Bourbons d'Espagne, bouclage d'alliances entre les deux royaumes les plus puissants et réunion d'une seule famille, autrement dit la hantise même de l'Europe, la réaction immédiate de Saint-Simon est de garder la chose secrète, afin de ne pas provoquer la fureur des autres pays. La réponse du duc d'Orléans, pour une fois dépourvu de culpabilité, est : «Vous avez bien raison, mais il n'y a pas moyen, parce qu'ils veulent en Espagne la déclaration tout à l'heure, et envoyer ici l'infante dès que la demande sera faite et le contrat de mariage signé. » Curieuse hâte, souligne Saint-Simon, on a des années devant nous, étant donné les âges de tous ces fiancés. De précoces fiancés, il faut l'avouer. Si le prince des Asturies a quatorze ans, la fille du Régent n'en a que douze. Louis XV, né le 15 février 1710, va vers ses douze ans. Quant à Anna Maria Victoria, infante d'Espagne, elle est née le 31 mars 1718. La future épouse de Louis XV et reine de France n'a pas encore quatre ans !

L'âge des fiancés ne surprend pas Saint-Simon. Comme les auteurs du pacte, il n'y attache pas une seule pensée. Ce qui l'ébaubit, c'est le coup d'audace de faire épouser une fille de la famille d'Orléans par un fils de Philippe V, véritablement pétri de haine pour cette famille et spécialement pour le Régent. Un peu plus tard, revenu de sa stupeur, Saint-Simon pense à tirer parti de ce projet. Il demande au Régent à se rendre à la cour de Madrid apporter le contrat à signer. Dans le même élan, il propose de se faire accompagner de ses deux fils, Jacques-Louis, vidame de Chartres, et Armand-Jean, afin d'obtenir pour lui-même et pour eux le titre de grand d'Espagne. Saint-Simon désire la grandesse. Le Régent a un sourire. Car si le duc de Saint-Simon n'est pas grand, Jacques-Louis, l'aîné, est encore plus petit que son père. On le surnomme «le Basset».

Le Régent accepte. Saint-Simon sera donc « ambassadeur extraordinaire » pour un mariage peu ordinaire.

Un oui de mauvaise grâce

Début août arrive au Palais-Royal, la résidence parisienne du Régent, un messager de Philippe V porteur de dépêches confirmant que «S.M.C. pour donner à S.A.R. des preuves indubitables de son amitié, de sa tendresse et de l'éternelle et bonne intelligence qu'elle désire entretenir avec le Roi, avec sa propre famille et avec M. le Régent, demande S.A.R. Mademoiselle de Montpensier, sa fille, en mariage pour Monseigneur le Prince des Asturies, et propose en même temps de marier l'Infante d'Espagne, fille unique de S.M.C. avec le Roi». Dans la proximité du duc d'Orléans la joie est totale. Que le roi d'Espagne offre son fils, le prince des Asturies, son successeur sur le trône, en mariage à une fille du Régent est en effet assez incroyable. Telle est la condition pour que l'infante soit mariée à Louis XV. Le mariage de Mlle de Montpensier, née de l'union terriblement discordante du duc d'Orléans avec Mlle de Blois, bâtarde de Louis XIV et de Mme de Montespan, fait partie du lot. Le Régent avertit en passant la gamine. Louise Elisabeth a grandi en sauvage, dans un délaissement fastueux. Elle a été retirée du couvent à l'âge de cinq ans, puis on l'a plus ou moins oubliée, comme ses sœurs. Leur mère ne s'intéresse pas à cette nombreuse et inutile progéniture féminine. Leur père, pour toute éducation, les emmène quelquefois au théâtre. Il est possible que, face à son père, Mlle de Montpensier se rebelle. Ce sera mis, comme la suite de ses faits et gestes, sur le compte de son mauvais caractère. Laide quand elle était petite, elle a embelli en grandissant, mais n'est pas devenue plus sociable. Elle est silencieuse, butée sur une sorte de mauvais vouloir chronique, d'une solitude qui détourne d'elle. En réponse au nouveau tour de sa destinée elle essaie une robe espagnole et se promène dans le palais ainsi habillée. Elle se rend chez la princesse Palatine, sa grand-mère, qui écrit : « C'est une chose étonnante comme elle a l'air espagnol : elle est très grave et ne rit quasi jamais, parle très peu. Elle est brune et a les yeux quasi noirs. Elle me vint voir il y a quelques jours en habit espagnol ; cela lui sied bien mieux que l'habillement français. » Est-ce à dire que c'est toute son existence espagnole qui va lui aller mieux que son existence française ? Sa grand-mère l'appelle en plaisanterie «la mouche espagnole». Louise Elisabeth n'a pas envie de plaisanter, et elle n'est pas certaine que l'intention soit sympathique.

Pour l'acceptation du prince des Asturies, fils de l'épouse précédente Marie-Louise de Savoie, et mieux en âge de s'exprimer que sa fiancée, ce ne fut pas non plus un problème. Philippe V l'a convoqué. Son mariage lui a été annoncé comme un marché conclu. L'éventualité qu'il ait un avis est a priori écartée. En toute hâte on a fait venir de Paris un portrait de Mlle de Montpensier pour l'offrir au prince. Comme il a le tempérament de son père, il s'épuise à se masturber sur l'image de sa future. La fiancée, avec de beaux yeux, la bouche charnue, le nez fort, a le visage maculé de sperme. Le tableau est enlevé de la chambre du prince Luis.

Il y a, en revanche, un avis indispensable : celui de Louis XV. Qu'il n'ait que onze ans n'autorise en rien à négliger son opinion. Ce devrait être facile de faire céder un enfant de cet âge. Mais le Régent n'est pas certain d'y réussir. Or, sans l'assentiment de Louis XV tous les calculs s'écroulent. Le Régent est angoissé à la perspective de parler mariage au roi, garçonnet inquiet, mélancolique et suspicieux. Le roi redoute les surprises: il n'en attend que des catastrophes. Encore tout enfant, pris d'un malaise, il a crié à sa maman Ventadour: «Je suis mort» ; plus tard, à sa première éjaculation, il consulte son valet de chambre, car il est persuadé d'être souffrant. Grandi dans la solitude d'un orphelin et tôt assombri par la succession de morts dont fut marquée sa petite enfance et par les rumeurs maléfiques qu'elle nourrissait, il commence par se méfier. D'autant qu'il ne cesse de lire dans les yeux de son entourage et, tout près de lui, dans ceux du vieux maréchal de Villeroy, son gouverneur, choisi par Louis XIV, la crainte qu'il ne périsse de même. Le maréchal de Villeroy ne le quitte ni le jour ni la nuit. Il dort à côté de son lit, ne permet à personne d'autre de lui tendre un mouchoir. À table il surveille le moindre geste du roi et vers le roi, porte la clef du réceptacle du beurre à lui destiné et sous la torture même n'accepterait jamais de s'en démettre. Et lui, l'enfant qui, à cinq ans, embrassant sur son lit d'agonie son arrière-grand-père, s'est entendu prédire par l'auguste aïeul «Mignon, vous allez être un grand roi... », utilise ce souvenir comme un fétiche capable de faire reculer l'emprise de la Faucheuse. C'est soudaine et violente que la mort lui fait peur. Transmuée en rite religieux, il lui rend hommage sans difficulté et même, au fond, l'aime bien. Elevé en roi très chrétien, il accepte comme une chose aussi naturelle que d'ouvrir les yeux au réveil et de laisser entrer les premiers courtisans admis à son petit lever l'obligation quotidienne d'assister à au moins une messe. Mais le plus souvent, dans les temps forts des fêtes qui reviennent continûment, et selon son histoire lourdement endeuillée, d'autres services religieux s'y ajoutent. Sa vie est ponctuée de messes de Requiem pour les défunts. Son anniversaire est pris entre les anniversaires des morts de son père et de sa mère les 12 et 18 février. Le 14 avril il assiste à la messe de Requiem pour la mort du Grand Dauphin, son grand-père, le 30 juillet pour la mort de son arrière-grand-mère, Marie-Thérèse d'Autriche, le 1er septembre pour celle de Louis XIV. La mort ainsi embaumée, inscrite dans le quadrillage d'un calendrier sacré et d'une suite de cérémonies dont il maîtrise révérences et génuflexions, bénédictions, psaumes, cantiques et oraisons, n'a plus rien de commun avec une catastrophe. Cet enfant, note chacun avec admiration, est né pour les cérémonies. Il y fait montre d'une application et d'une endurance exceptionnelles pour son âge. On le compare à Louis XIV pour qui chaque minute de son règne devait appartenir à une forme de rituel. L'étiquette est une messe, l'enfant l'a compris d'instinct.

Mais Louis XV a cette histoire qui n'est qu'à lui et qu'il préserve comme la seule manière de maintenir le contact avec sa famille : de Te Deum en Te Deum il est rappelé que ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont bien existé et qu'entre le paradis où ils séjournent et la cour de France sur laquelle il règne, le passage est constant.

Après avoir plusieurs fois, pendant plus d'un mois, remis à plus tard, le Régent se décide pour un jour de Conseil de Régence, afin de pouvoir, si Louis XV prononce le oui escompté, en faire aussitôt la déclaration aux membres du Conseil. Dans la matinée du 14 septembre, non sans avoir un moment hésité et tourné sur lui-même dans l'antichambre, il pénètre dans la chambre du roi aux Tuileries. Il a avec lui, pour se donner du courage et mieux l'impressionner, le cardinal Dubois, M. le Duc, le maréchal de Villeroy et l'évêque de Fréjus. Saint-Simon, avec d'autres courtisans, mais encore plus impatient parce que davantage concerné, attend à l'extérieur des appartements royaux. N'y tenant plus, ils abandonnent l'antichambre: « Le dos du Roi, écrit Saint-Simon, était vers la porte par où nous entrions ; M. le duc d'Orléans en face, plus rouge qu'à son ordinaire, M. le Duc [Henri de Bourbon-Condé, surintendant de l'éducation de Louis XV] auprès de lui, tous deux la mine allongée ; le cardinal Dubois et le maréchal de Villeroy en biais, et M. de Fréjus tout près du Roi, un peu de côté, en sorte que je le voyais de profil d'un air qui me parut embarrassé. Nous demeurâmes comme nous étions entrés, derrière le Roi, moi tout à fait derrière. Je m'avançai la tête un instant pour tâcher de le voir de côté, et je la retirai bien vite, parce que je le vis rouge, et les yeux, au moins celui que je pus voir, plein de larmes. » Peu après, entre deux portes, le Régent confie à Saint-Simon que le roi, à la nouvelle de son mariage, a fondu en larmes, et « qu'ils avaient eu toutes les peines du monde, M. le Duc, Fréjus et lui, d'en tirer un oui, et après cela qu'ils avaient trouvé la même répugnance à aller au Conseil de Régence ». Ce sont des hommes habitués à vaincre. Princes, diplomates, généraux d'armée, ils cernent l'enfant. Ils déploient révérences et formules ampoulées, mais sont sûrs de l'amener à céder. Le rapport de force est trop inégal. Cependant, malgré ses onze ans, il est le Roi, eux ne sont que ses sujets ; demeure donc la possibilité, infime mais réelle, que Sa Majesté dise non, ou que, c'est déjà dans ses habitudes, Sa Majesté se réfugie dans le silence, se mure dans une bouderie sans appel, impose muettement son refus. Le gouverneur, bien qu'il désapprouve l'opération, insiste : «Allons, mon maître, il faut faire la chose de bonne grâce. » L'enfant roi murmure un oui désemparé, un oui de mauvaise grâce. Pour le mariage et pour l'annonce en plein Conseil de ce mariage. Le cercle des puissants soupire, soulagé. L'enfant se remet à pleurer. Et pas que d'un œil, des deux, et de tout son cœur. Quand, mal remis, il apparaît au Conseil de Régence, on remarque ses yeux gonflés. Le Régent lui demandant s'il «trouve bon» qu'il rende son mariage public auprès du Conseil, l'enfant fait oui de la tête. «Voilà donc, Sire, votre mariage approuvé et passé, et une grande et heureuse affaire faite. »

Après le Conseil le roi se réfugie dans sa chambre. Il sanglote, pelotonné dans un fauteuil. M. de Villeroy ne le quitte pas pour autant, mais, comme tout à l'heure le duc de Saint-Simon, il est gêné de voir pleurer son roi. Il a le sentiment de commettre un sacrilège. Alors, tout comme le duc, il détourne le regard. Il fixe un point dans la chambre. Longtemps, debout et immobile, figé dans le bruit des sanglots exprimés.

Au même moment, dans son cabinet, le cardinal Dubois se félicite de l'acceptation de Louis XV. Il dicte aussitôt à l'adresse de Philippe V, au nom du garçonnet en pleurs, la lettre suivante :

«Je ne puis assez marquer à Votre Majesté avec quelle joie et quelle reconnaissance j'accepte une proposition qui me prévient sur tout ce que j'avais le plus à désirer. Ce qui augmente encore le plaisir que j'en ressens, c'est qu'elle soit si conforme aux sentiments du Roi mon bisaïeul, dont l'exemple et les intentions seront toujours la règle de ma conduite. La connaissance de ses vertus et le respect pour sa mémoire sont la plus considérable partie de l'éducation que je reçois; et tout plein que j'en suis, il me semble que je le vois ordonner cette union qui resserre les liens du sang déjà si étroits entre nous. Les tendres sentiments d'amitié et de considération que je vous dois comme à mon oncle seront encore fortifiés par ceux que je vous devrai comme à mon beau-père. Je regarderai l'Infante d'Espagne comme une princesse destinée à faire le bonheur de ma vie, et je me tiendrai heureux moi-même de pouvoir contribuer au sien, et c'est par cette attention que je me promets de marquer à Votre Majesté la sincère reconnaissance que je lui dois.

Louis »

Le cardinal exulte. Il ajoute un mot personnel pour Elisabeth Farnèse :

« L'Infante sera adorée en France. Elle sera élevée comme le Roi Catholique l'a été ; et on sait si bon gré à la Reine d'Espagne du sacrifice qu'elle fait de la charmante Princesse qui est l'objet de sa prédilection, qu'elle sera Reine en France avant elle et avec elle. »

Il pose la plume, se congratule, fait venir sa maîtresse. Bref intermède après quoi il se remet au travail. Comme dans tout échange commercial le problème du transport est fondamental. Dans le cas des princesses, de la catégorie des marchandises fragiles, la situation est préoccupante. La grande route de Paris vers l'Espagne, la route de la poste, n'a pas suffisamment de gîtes convenables et est impraticable pour des voitures ordinaires. Elle n'est pavée qu'en partie. Le temps manque pour la refaire. On mettra des pierres dans les trous les plus profonds et, au long de la route, les intendants prendront soin de placer des ouvriers munis de chevaux pour secourir les équipages. Des chevaux, des bœufs, des mulets de renfort pour les sortir des mauvais pas.

Il faut les imaginer avec leurs belles robes et leurs cheveux bouclés, leurs boîtes à musique et leurs poupées, leurs jeux de cartes, leurs osselets, régulièrement extirpées de fossés boueux par des ouvriers qui ne cessent de pester contre la corvée. Comme ils causent patois, ils ne mâchent pas leurs mots sur cette saloperie de boulot, ce putain de passage de princesses (ou, en d'autres termes, plus choisis, ceux d'un collègue de l'intendant de Tourny à Bordeaux : « La maudite besogne que les passages ! »). Ils attrapent des pneumonies, glissent avec leurs animaux, passent sous les roues du carrosse, et elles, les petites princesses, s'amusent d'être précipitées dans une marche aussi chaotique et dévisagent avec ébahissement le faciès crasseux de tous ces malheureux plantés là pour leur sauvegarde.

Le cardinal n'imagine rien de cela. Il est un esprit politique. Qui veut la fin veut les moyens. Il dirige et planifie très au-dessus de l'aventure des corps- des corps de fillettes qui plus est ! Donc, en pleine nuit, il trempe sa plume dans l'encrier et poursuit : quant aux honneurs à rendre aux échangées, Mlle de Montpensier doit être traitée en fille de France et future reine d'Espagne et l'infante en reine de France. Enfin, conclut-il, M. Desgranges, maître des cérémonies, possède «toutes les instructions et tous les ordres nécessaires pour régler ce qui doit être fait».

Oui, une idée brillante - et d'une symétrie sans défaut.

Extraits

Commenter ce livre