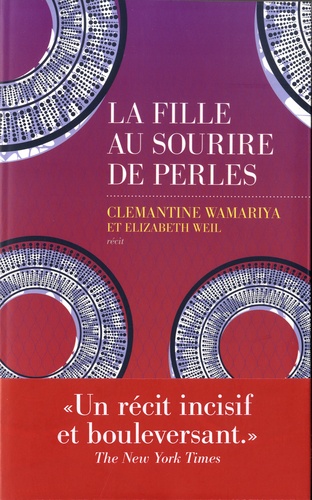

La fille au sourire de perles. Une histoire de guerre et de la vie après

Clemantine Wamariya, Elizabeth Weil

Editeur

Genre

Littérature étrangère

Pour Claire et Mukamana, qui m’ont appris

à créer et à vivre dans mon propre umugami.

* * *

Umugami : histoire, conte de fées en kinyarwanda.

(Toutes les notes sont de la traductrice.)

Note des auteurs

* * *

Ceci est une œuvre de non-fiction. Si la majorité des personnes citées dans ce livre apparaissent sous leur vrai nom, certaines d’entre elles sont désignées par un pseudonyme. Nous nous sommes efforcées d’être les plus précises possible et, ce qui est essentiel pour un ouvrage tel que celui-ci, d’écrire avec sincérité. Mais la mémoire est faillible et particulière à chacun ; de plus, la plupart des événements décrits ici ont été vécus il y a plus de vingt ans par une enfant en proie à une immense tension. Toutes les vies humaines sont précieuses. L’histoire de chaque individu est essentielle. En voici une.

Quels sont les mots qui vous manquent encore ?

Qu’avez-vous besoin de dire ?

Audre Lorde, Sister Outsider

* * *

Audre Lorde, Sister Outsider. Essays and Speeches,

Crossing Press, New York, 1984.

2006

Prologue

* * *

La veille de l’enregistrement de l’émission d’Oprah, en 2006, j’ai retrouvé ma sœur chez elle, dans son appartement d’une cité d’Edgewater, où elle vivait avec ses trois enfants. Si Claire les avait tous mis au monde avant l’âge de vingt-deux ans, elle le devait à son ex-mari, un travailleur humanitaire qui l’avait poursuivie de ses assiduités dans un camp de réfugiés. Une limousine noire est venue nous chercher pour nous conduire dans le centre de Chicago, à l’hôtel Omni, près du lieu de travail de ma sœur. Aujourd’hui encore, je ne peux évoquer ce moment sans penser à ma naïveté, mais ce jour-là, j’étais sur un petit nuage.

J’avais dix-huit ans et j’étais en première au lycée de New Trier. Du lundi au vendredi, j’habitais avec la famille Thomas dans la banlieue chic de Kenilworth. Je faisais partie du groupe de jeunes de l’église, je m’entraînais à la course et jouais le rôle de Fantine dans Les Misérables, la pièce de théâtre de l’école. J’étais tout simplement celle qu’on voulait que je sois.

Claire, en revanche, était restée elle-même : une jeune femme inébranlable, une vraie dure à cuire. Contrairement à moi, elle n’était pas une enfant lorsque nous avions débarqué aux États-Unis. Personne ne l’avait envoyée à l’école ou accueillie chez soi, personne ne lui avait payé des leçons de piano, des séances chez l’orthophoniste ni ne lui avait offert de séjours en camp de majorettes. Claire avait continué à se battre. Pendant un certain temps, elle avait gagné sa vie en organisant des soirées : elle vendait des boissons et louait les services de DJs, qui mixaient du hip-hop américain avec des musiques de la superstar congolaise Papa Wemba et du rap français. Mais lorsqu’elle avait appris que la vente d’alcool sans licence était illégale, elle avait commencé à travailler à plein temps comme femme de ménage, nettoyant deux cents chambres d’hôtel par semaine.

Je ne savais pas grand-chose au sujet de l’émission que nous allions enregistrer, si ce n’est qu’elle serait en deux parties. La première serait bouleversante : nous allions voir Oprah et Elie Wiesel visitant Auschwitz ; dans la seconde, on présenterait les cinquante lycéens ayant remporté le concours de dissertation organisé par la célèbre présentatrice. Comme les autres lauréats, j’avais rédigé un texte sur le livre d’Elie Wiesel, La Nuit. Dans ce récit déchirant, il racontait comment il avait survécu à la Shoah. Quant à nous, nous devions expliquer pourquoi cette histoire était toujours d’actualité. Face à ce livre, je me sentais désarmée. Je le trouvais captivant, mais il me faisait honte. Wiesel avait trouvé les mots que je n’avais pas su formuler pour décrire les événements de mon enfance.

J’avais dicté ma dissertation à Mme Thomas, dans sa belle maison du Midwest, avec sa pelouse magnifique et son parquet en acajou. Assise devant un vieil ordinateur volumineux qui occupait tout le bureau, elle avait insisté : « Clemantine, tu dois absolument t’inscrire. Je suis sûre que tu vas gagner. » Mme Thomas avait trois enfants, plus moi. Je l’appelais « ma mère américaine », et elle m’appelait « ma fille africaine ». Chaque jour, elle préparait mon pique-nique pour le déjeuner avant de me conduire à l’école.

Dans ma rédaction, j’avais expliqué que si les Rwandais avaient lu La Nuit, ils n’auraient peut-être pas pris la décision de s’entre-tuer.

Sur la route vers le centre-ville de Chicago, inévitablement, Claire et moi nous sommes interrogées : « Est-ce que nous sommes vraiment en train de vivre ça ? C’est tellement bizarre. » Ce bref échange ressemblait d’assez près à ceux que nous avions lorsque nous discutions de notre passé. Si nous étions contraintes de l’évoquer, nous disions « la guerre ». Mais en général, nous faisions tout pour éviter le sujet. Aussi, ce jour-là, nous étions si bouleversées par l’émergence de tous nos souvenirs refoulés que, lorsque nous sommes arrivées à l’hôtel et que le groom nous a demandé si nous avions des bagages, nous nous sommes rendu compte que nous avions laissé tous nos vêtements à la maison.

Claire a pris le métro pour retourner dans son appartement, où une amie gardait les enfants : Mariette, qui avait presque dix ans, Freddy, huit ans et Michele, cinq ans. Désorientée, j’ai attendu ma sœur à l’hôtel.

Les studios Harpo nous avaient donné à chacune cent cinquante dollars pour le dîner. C’était plus que ce que Claire recevait mensuellement en bons alimentaires. À son retour, nous avons commandé à manger au room service. Nous nous sommes réveillées à 4 heures du matin et avons passé des heures à nous préparer.

Plus tard, les producteurs de l’émission nous ont emmenées dans l’immense studio d’enregistrement. Oprah était installée sur scène dans une causeuse blanche, à côté d’un Elie Wiesel vieux et fatigué, assis dans un fauteuil blanc moelleux. Il était vivant, vieux mais vivant, ce qui signifiait énormément à mes yeux. Il ne cessait d’observer le public, comme s’il avait plein de choses à dire mais manquait de temps pour le faire.

Dans ce beau studio, devant tous ces gens bien habillés, l’équipe de l’émission a passé un film où Oprah et Elie Wiesel marchaient bras dessus, bras dessous dans le camp enneigé d’Auschwitz et discutaient de la Shoah.

Puis nous avons eu droit à une pause, durant laquelle nous nous sommes recueillis en silence. Quelques personnes avaient l’air horrifiées, d’autres pleuraient.

Ensuite, Oprah a félicité les gagnants du concours, sans me mentionner. Je me suis dit que ce n’était pas grave. Pas grave du tout. Je n’avais pas vraiment pu aller à l’école avant l’âge de treize ans et, à sept ans, j’avais fêté Noël dans un camp de réfugiés au Burundi, avec pour tout cadeau une boîte à chaussures remplie de crayons que j’avais enterrée sous notre tente afin que personne ne la vole. C’était déjà bien de faire partie du public, non ? De plus, j’avais tellement envie de dire à Oprah : « Savez-vous depuis combien d’années, pendant combien de kilomètres, Claire n’a cessé de répéter qu’elle voulait vous rencontrer ? »

Mais soudain, Oprah s’est penchée en avant et a demandé : « Clemantine, avez-vous retrouvé vos parents avant de quitter l’Afrique ? »

J’avais un micro glissé sous le blazer noir et une batterie fixée au pantalon noir de mon ensemble porté spécialement pour le show. J’aurais donc dû me douter que quelque chose de ce genre se produirait. « Non, ai-je répondu. On a essayé l’UNICEF…, on a essayé partout, on est allées partout, on a cherché, cherché…

— Alors quand les avez-vous vus pour la dernière fois ?

— C’était en 1994. À ce moment-là, je ne comprenais rien de ce qui se passait.

— Eh bien, j’ai une lettre de vos parents, a déclaré Oprah, comme si nous venions de remporter un jeu télévisé. Clemantine et Claire, venez nous rejoindre ! »

Claire s’est accrochée à moi. Elle tremblait, mais elle continuait d’afficher une expression de grande dureté et de méfiance absolue, parce que ma sœur est bien plus aguerrie au monde que moi, et parce qu’elle refusait de penser, même après tout ce que nous avions traversé, que quiconque était meilleur ou plus important qu’elle. Lorsque nous vivions seules, dans la misère, elle pouvait passer sept heures à laver à la main le linge d’une cliente et apercevoir à la télévision Angelina Jolie, arrogante, éclatante et dégageant toute l’assurance de sa supériorité, et déclarer : « C’est qui, elle ? Dieu ? Toi, tu n’es qu’un être humain. Rien ne me différencie de toi. »

Je n’ai jamais été comme Claire. Je n’ai jamais été inatteignable. Souvent, l’histoire de ma vie me semble fragmentée, à l’image de perles sans cordon. Lorsque je fais appel à mes souvenirs, ils me paraissent chaque fois légèrement différents, et j’ai peur de me sentir définitivement perdue. Mais ce jour-là, je me suis précipitée sur le plateau tout sourire. L’une des compétences les plus précieuses que j’avais acquises en essayant de survivre en tant que réfugiée, c’était de deviner ce que les gens attendaient de moi.

« Ça vient de votre famille, au Rwanda », a dit Oprah en me tendant une enveloppe brune. Son regard déterminé était empreint de solennité. « De la part de votre père, de votre mère, de vos sœurs et de votre frère. »

Claire et moi savions que nos parents étaient en vie. Nous savions qu’on leur avait tout pris – l’affaire de mon père, le jardin de ma mère – et qu’ils habitaient dans une cabane à la périphérie de Kigali. Nous leur parlions au téléphone, mais rarement, car… par où aurions-nous pu commencer ? « Pourquoi ne vous êtes-vous pas donné plus de mal pour nous chercher ? Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Je travaille chez Gap et j’ai trouvé beaucoup plus facile d’apprendre à lire l’anglais en écoutant aussi des livres audio. »

J’ai ouvert l’enveloppe, j’en ai sorti une feuille de papier bleu. Oprah a posé sa main sur la mienne pour me retenir de la déplier. Je me suis sentie immensément soulagée. Je ne voulais pas m’effondrer à la télévision.

« Tu n’es pas obligée de la lire maintenant, devant tout le monde, a dit Oprah. Tu n’as pas besoin de la lire devant tout le monde… » Elle a marqué une pause. « Parce que… parce que… ta famille… EST ICI ! »

J’ai reculé. La mâchoire de Claire s’est décrochée. Sur la scène, une porte recouverte d’une photo de fils barbelés – installée spécialement pour cette émission afin d’évoquer la vie dans un camp d’internement – s’est ouverte, laissant apparaître un petit garçon de huit ans, qui était apparemment mon frère. Il était suivi par mon père, vêtu d’un costume sombre, d’une chemise saumon et d’une cravate ; par une toute nouvelle sœur de cinq ans ; par ma mère, dans une longue robe bleue ; puis par ma sœur Claudette, à présent plus grande que moi. La dernière fois que je l’avais vue, elle avait deux ans et je croyais encore que ma mère était allée la chercher au marché aux fruits.

J’avais imaginé ce moment tant de fois. Au Malawi, j’avais pris l’habitude de tracer mon prénom de mon écriture ronde sur la carrosserie poussiéreuse des camions, espérant que ma mère, voyant le mot Clemantine, comprendrait que j’étais toujours en vie. Au Zaïre, j’avais économisé de la petite monnaie pour acheter des cadeaux à mes parents. En Tanzanie, j’avais collectionné des billes pour mon frère aîné, Pudi, qui n’assistait pas à cette réunion. Pudi était mort.

Claire est restée pétrifiée. Alors, dans mes vêtements de télévision, avec mes cheveux bien lissés, je me suis précipitée bras tendus vers cette famille offerte par Oprah. J’ai serré mon père contre moi, puis mon frère et ma petite sœur. Lorsque j’ai pris ma mère dans mes bras, mes jambes se sont dérobées sous moi et elle a dû me relever. Puis ça a été le tour de Claudette, ma petite sœur qui ne l’était plus vraiment. J’ai ensuite traversé la scène pour étreindre Oprah et Elie Wiesel, cet adorable vieux monsieur.

Les caméras étant installées à bonne distance, j’ai oublié que je participais à un spectacle suivi par un million de personnes, que mon expérience, ma joie et ma souffrance s’étaient transformées en objet de consommation de masse. Je me rendais cependant compte que tout le monde, dans le public, pleurait.

Quelques heures (qui avaient semblé des minutes) plus tard, nous nous sommes retrouvés dehors, devant le studio. Ma famille est montée à bord d’une limousine noire qui a pris la direction du nord pour se rendre chez ma sœur. Claire habitait dans un petit immeuble en brique, face aux rails du métro et tout près d’une maison en bois abandonnée avec un toit à pignon, un lieu autrefois merveilleux mais aujourd’hui oublié, qui j’espérais nous appartiendrait un jour. Je rêvais d’y installer tout le monde pour que nous soyons de nouveau une famille.

Dans la voiture, nous sommes tous restés silencieux. Une fois dans l’appartement, personne ne savait quoi faire. Ma mère, dans sa longue robe bleue, ne cessait de s’asseoir et de se lever, de toucher à tout – les murs du salon, la télécommande ; elle entonnait des chants sur Dieu, qui nous avait protégés et que nous devions servir et aimer. Mon père souriait tout le temps, comme si un individu en qui il n’avait pas confiance était en train de le prendre en photo. Claire semblait catatonique : elle se balançait, le regard vide. Je songeais que, finalement, elle avait réellement perdu la raison.

Je me suis assise sur son canapé, j’ai observé les nouveaux frère et sœur que je ne connaissais pas et qui nous avaient remplacés, Claire et moi. Ils étaient tellement beaux, avec leur peau magnifique et leur regard lumineux. Ils incarnaient à la perfection la famille imaginaire qui aurait pu être la mienne. Mais ils ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas, et le fossé qui nous séparait s’étendait sur des milliards de kilomètres. Je me suis endormie en pleurant sur le lit de Mariette. À mon réveil, je portais toujours mes chaussures spéciales pour le show.

Le lendemain, un vendredi, je ne suis bien sûr pas allée à l’école. Nous avions tellement de temps à rattraper. Pourtant, je ne parvenais pas à regarder mes parents. Pour moi, ils étaient des fantômes.

J’étais reconnaissante, c’est vrai. Oprah me les avait ramenés. Mais j’avais aussi l’impression d’avoir pris un coup à l’estomac, comme si ma vie était une expérience perverse élaborée par un psychologue : « Voyons jusqu’à quel point nous pouvons rendre quelqu’un malheureux, puis jusqu’à quel point nous pouvons lui faire remonter la pente ; ensuite, voyons ce qui se passe ! »

Le samedi, accompagnés par les Thomas, nous avons longé le lac en voiture pour nous rendre au Jardin botanique de Chicago, où nous avons pu admirer les lys et les roses de l’Illinois. Nous désirions tous que ces fleurs forment un lien magnifique avec les lys et les roses de Kigali, comme des fils qui auraient mêlé le présent au passé. Mais tout paraissait bizarre, et on avait l’impression que les caméras nous suivaient encore dans chacun de nos déplacements. Le dimanche, nous sommes allés au Navy Pier, avec sa grande roue tape-à-l’œil, ses barbes à papa poisseuses et ses attractions pour touristes. Mon père a continué de plaquer sur son visage son faux sourire triste. Le mien devait probablement lui ressembler : un sourire étouffant un cri. Claire a à peine prononcé un mot.

Puis, le lundi matin, mes parents et mes nouveaux frère et sœur ont pris l’avion pour le Rwanda, grâce aux billets réservés par l’équipe d’Oprah. Quant à moi, j’étais incapable de trouver du sens à ce que je venais de vivre. Lorsque Mme Thomas est venue me chercher comme d’habitude chez Claire, je me suis précipitée dans sa Mercedes et elle m’a conduite à l’école.

1994

1

Lorsque j’étais une enfant comme les autres, je vivais à Kigali, au Rwanda, et j’étais une petite fouineuse plutôt précoce. Mon surnom était Cassette. Je répétais tout ce que je voyais ou entendais, y compris le fait que ma sœur Claire, qui avait neuf ans de plus que moi, portait des shorts sous ses jupes et jouait au foot après l’école au lieu d’aller faire les courses.

Les fois où elle obéissait – « Va acheter des tomates, va chercher six Coca pour les invités » –, Claire ne dépensait qu’un quart de l’argent confié par ma mère, car à quatorze ans elle savait déjà se prendre en charge. Ma sœur connaissait la valeur des choses. Elle avait compris que la confiance en soi pouvait être productive. Elle savait que si elle proposait au vendeur de tomates de le payer moins ce jour-là mais de revenir chaque semaine pour ne faire ses achats que chez lui, il accepterait le marché, elle économiserait quelques pièces et tous deux y gagneraient.

Claire savait aussi que la vie était plus compliquée et moins lucrative quand je la suivais. Je parlais trop. Je cancanais. Je posais trop de questions. Je zézayais, ce qui me rendait parfois incompréhensible. Claire se moquait de moi et de mon défaut d’élocution. Elle me demandait de me répéter puis éclatait de rire.

Nous habitions dans une maison de plain-pied en stuc gris, sur une route gravillonnée, en haut d’une colline. En bas, il y avait le marché, et tout près, les rares courts de tennis de la ville. Les habitations de notre quartier étaient construites à proximité les unes des autres. Elles étaient toutes dotées d’un toit rouge et de haies denses et épaisses de créosotiers, taillées chaque semaine pour former des clôtures bien nettes.

Dans notre arrière-cour, il y avait une cuisine en plein air avec un grand bac à sable dans lequel ma mère enfouissait carottes et patates douces pour les protéger de la chaleur et les rendre plus sucrées. Dans le jardin, devant la maison, se dressait un vieux manguier au feuillage robuste. Lorsqu’on y grimpait, on se sentait comme dans un cocon protecteur. Chaque jour, à notre retour de l’école, Pudi et moi nous cachions au milieu des branches et restions dans ce qui représentait alors tout mon univers. Nous faisions bruisser les feuilles, ou prétendions que l’arbre était un bus qui nous emmenait à Butare chez notre grand-mère, à trois heures de route, voire jusqu’au Canada.

Ma mère était à la fois petite, plantureuse, imposante et digne. Elle tenait de mes grands-parents ses pommettes saillantes, et ses dents éclatantes étaient écartées, critère de grande beauté chez les Rwandais. Il existe un mot pour désigner cette caractéristique en kinyarwanda : inyinya. Elle était tombée amoureuse de mon père et ils avaient décidé de se marier contre l’avis de ma famille paternelle.

Elle passait ses matinées à l’église, juste en haut de la colline, et ses après-midi dans le jardin, son Éden. Elle m’y a appris les noms des plantes – chou-fleur, oiseau de paradis –, l’art d’en prendre soin, de reconnaître celles qui avaient besoin d’une terre fraîche à l’ombre du manguier et celles qui s’épanouissaient en plein soleil. Elle faisait pousser des oranges, citrons, goyaves et papayes ; des hibiscus, frangipaniers, sanchezias, aracées, géraniums et pivoines. Je m’amusais à arracher les étamines des lis tigrés et les posais au-dessus de ma lèvre supérieure, laissant le pollen dessiner une moustache orange vif.

Les samedis, ma mère nous obligeait, Pudi, Claire et moi, à l’accompagner pour aller nettoyer les maisons de personnes âgées, en général très grognons. Si nous mangions les fruits tombés de leurs manguiers, elles nous hurlaient dessus. Leur méchanceté laissait ma mère totalement indifférente.

Ma mère accueillait également des jeunes filles de la campagne qui, avant de se marier, désiraient passer un an ou deux dans une grande ville, avec ses centres commerciaux, ses tours de bureaux, ses cathédrales, ses routes goudronnées ; elles souhaitaient gagner un peu d’argent et découvrir le monde. Ces jeunes filles étaient employées comme nounous, aides-cuisinières, ou faisaient le ménage et s’occupaient du linge. Ma mère tenait à ce que Claire et moi apprenions à accomplir ces tâches à leurs côtés. Nous ne devions jamais penser que nous valions plus qu’elles. Personnellement, ce travail ne me dérangeait pas, car j’aimais vivre dans un monde bien ordonné. À quatre ans déjà, j’étais maniaque : je remettais en place les chaussures devant la porte et redonnais un coup de balai sur le sol en ardoise de la cour.

Claire, en revanche, détestait ces corvées. Elle qui mourait d’impatience de gagner son indépendance refusait qu’on la freine dans la réalisation de ses grands projets. Elle avait prévu de partir étudier au Canada. Comme de nombreux Rwandais, elle avait choisi ce pays qui avait l’avantage de ressembler à l’Amérique, mais où l’on parlait français. Le Rwanda étant une ancienne colonie belge, cette langue était la seconde que l’on apprenait à l’école. Au cas où elle ne serait pas parvenue à immigrer au Canada, Claire comptait voyager en Europe – partir vivre à tout prix iburayi, l’expression rwandaise passe-partout signifiant « à l’étranger » ou « loin ». La marraine de ma sœur qui vivait à Montréal lui avait envoyé des cadeaux fabuleux : une montre avec un bracelet en argent, une tenue complète de couleur verte pour la pluie, avec un ciré, des bottes et un parapluie assortis.

Mes rêves, à quatre ans, étaient bien moins aventureux que les siens. Je voulais manger des glaces et des gâteaux à l’ananas. Je voulais avoir un uniforme d’écolière bleu canard et, plus tard, porter les vêtements de Claire.

Ma mère s’habillait toujours avec soin et sobriété, comme si elle voulait signifier : « Je suis là, mais je ne suis pas là. Ne me regardez pas. » Lorsqu’elle jardinait, elle revêtait un t-shirt et un kitenge1 chatoyant, ou s’enveloppait d’un long pagne ; pour se rendre à l’église, elle mettait une longue jupe plissée, un chemisier et de confortables chaussures plates noires. Ses talons ne faisaient jamais de bruit. Elle ne se maquillait pas, à l’exception d’un soupçon de Vaseline pour donner un peu de brillant à ses lèvres. Elle avait intégré la mentalité postcoloniale bien ancrée chez les catholiques rwandais : chacun devait rester aussi invisible que possible en évitant d’attirer les regards. C’est l’enseignement que j’ai reçu en grandissant. Je devais apprendre à me tenir convenablement, à rester sage et silencieuse. J’étais une élève tout sauf enthousiaste.

Beaucoup de familles du quartier étaient exubérantes et différentes de la nôtre : elles étaient musulmanes et non catholiques ; zaïroises et non rwandaises. J’avais envie de goûter à la manière dont elles préparaient leurs haricots et d’étudier les motifs qui ornaient leurs plats. Je voulais célébrer le Ramadan, ainsi que Divali, la fête indienne des Lumières. Certains jours, quand je rendais visite à mes voisins, j’entrais dans leurs chambres et leurs salles de bain, je passais en revue les brosses, les brosses à dents, les médicaments et les savons. Je souhaitais connaître leurs secrets – non pas les plus obscurs, seulement les plus humains – et savoir à quoi ressemblaient leurs corps.

Ma mère tentait de décourager ma curiosité, elle me sermonnait avec ces mots : ushira isoni, « tu n’es pas timide ».

Les Rwandais, en particulier les filles, devaient faire preuve de réserve, de retenue, adopter une attitude presque fermée. Lorsque je me promenais en ville avec ma mère, je pointais du doigt chaque maison et demandais : « Qui habite ici ? Ils ont combien d’enfants ? Y a-t-il quelqu’un qui est malade ? » Je ne savais pas me tenir.

Un jour, alors que ma mère jardinait, elle a appris à la radio la mort d’un ami. On disait kwitaba imana, ce qui signifiait : « Dieu l’a rappelé à Lui. » Elle a commencé à pleurer. C’était la première fois que je la voyais verser une larme. Ça ne se faisait pas chez les adultes rwandais. Quant aux enfants, ils y étaient autorisés tant qu’ils ne savaient pas parler. Ensuite, ils ne pleuraient plus. Si, après ça, quelqu’un ne pouvait pas s’en empêcher, il devait le faire en chantant, comme un oiseau mélancolique.

J’ai supplié ma mère de m’emmener à l’enterrement. Je voulais voir comment ça se passait. Mukamana, ma nounou que j’adorais, a repassé ma plus belle robe de coton et m’a habillée. J’ai glissé ma main dans celle de ma mère et nous avons emprunté la route gravillonnée avant de traverser le pont pour gagner la ville.

Le Rwanda est un pays de collines. Mukamana racontait que le Créateur, Imana, n’avait pas voulu étirer la Terre, car il voulait que le Rwanda soit un pays unique. Près de l’église, nous nous sommes mêlées à une cinquantaine de personnes installées à l’ombre d’un arbre sur de longs bancs disposés en rectangle. Tout le monde gardait le silence ou chuchotait. Ma mère, comme les autres adultes, était calme et posée. Je me suis assise et j’ai dévisagé les gens. J’étais totalement perplexe.

Je n’ai pas entendu Dieu parler à qui que ce soit, seulement le prêtre, qui offrait son soutien, et quelques hymnes. Après le service, j’ai demandé à certains amis de ma mère s’ils avaient vu ou entendu Dieu. Ils ont pris mes mains dans les leurs, les ont tapotées comme pour me dire : « Tu comprendras bien assez tôt. »

Mais bien assez tôt, c’était trop loin. Je voulais comprendre tout de suite. Durant ma courte existence, la mort ne représentait qu’une menace en l’air, une blague entre frères et sœurs, comme lorsque Pudi ou Claire affirmaient que ma mère allait me tuer si je cueillais trop de roses. Celle-ci s’est efforcée de m’expliquer sa signification avec toute sa réserve rwandaise. Elle m’a dit que la mort était un foyer accueillant. Mais cette description n’a fait que me mettre en colère. Je me suis sentie presque insultée par cette explication excessivement simpliste. Du haut de mes quatre ans, j’étais persuadée que je pouvais supporter la vérité. Je pensais que j’avais le droit de savoir, et je l’exigeais.

Après les funérailles, j’ai passé autant de temps que possible auprès des personnes âgées ou malades. J’accompagnais ma mère lorsqu’elle allait leur lire des passages des Écritures. Je voulais écouter Dieu leur parler, les rappeler à Lui. Devait-on Lui répondre quand Il nous appelait ? Et si on préférait vivre ? Si Dieu se contentait de lancer une invitation, on pouvait refuser, non ? On pouvait dire « non merci », et rester là où on était.

Mes journées étaient ponctuées de caprices dignes d’une petite fille gâtée. Je détestais la crème dont m’enduisait ma nounou après le bain. Je détestais ma robe de chambre. J’en voulais une qui se boutonnait, comme celle de Claire, et si je ne l’obtenais pas, je voulais qu’on me laisse m’habiller comme Pudi. Le prénom de Pudi était Claude, et son surnom venait de sa passion pour les Puma et les Adidas. Pour lui faire plaisir, ma mère l’autorisait à porter son maillot de foot Adidas rouge vif, même malodorant, sous son uniforme scolaire.

Il ne se passait pas un jour, pas une heure sans que je demande à Mukamana de me raconter une histoire pour m’aider à comprendre le monde. J’aimais bien celle où les dieux secouaient l’océan comme un tapis pour faire des vagues. Mais ma préférée était celle d’une fille magnifique aux pouvoirs magiques qui errait sur la terre : la fille au sourire de perles. Son récit presque achevé, Mukamana me disait : « Et ensuite, que crois-tu qu’il s’est passé ? » Quelle que soit ma réponse, quelle que soit la suite que j’imaginais, ma nounou donnait vie à mon histoire. Elle nouait un splendide tissu dans ses longs cheveux frisés et dormait dans ma chambre, où nous avions chacune notre lit. Elle m’apprenait des chansons pour m’aider à accomplir les rituels matinaux : me lever, prier, faire mon lit, me brosser les dents, me laver le visage, me coiffer, m’habiller et saluer tout le monde.

Je refusais de faire quoi que ce soit tant que je n’avais pas eu mon histoire, et elle savait en profiter. « Eh bien, si tu fais la sieste, tu en auras une. Mais si tu ne vas pas dormir, tu n’en auras pas. »

Je voulais devenir comme elle en grandissant. Je voulais raconter des histoires, danser pour les autres comme elle le faisait pour moi. Tous les récits de Mukamana incluaient des chansons, des danses ou des tapements de pied pour marquer le rythme. Il n’y avait jamais de fin prédéfinie et elle demandait toujours : « Et ensuite, que crois-tu qu’il s’est passé ? Peux-tu le deviner ? » Elle était la seule à vouloir m’aider à comprendre pourquoi le ciel était si haut, ou d’où provenait l’eau.

Mon père était propriétaire d’un garage. Il avait développé son commerce petit à petit, comme tout bon entrepreneur : d’abord avec une voiture, puis avec deux ; il avait ensuite mis en place un petit parc de minibus et, peu avant ma naissance, son garage qui sentait l’huile de voiture et la poussière était devenu une belle affaire commerciale implantée sur une artère importante.

Il était costaud, avec de larges épaules, un front haut et un grand sourire ; ses oreilles décollées le rendaient un peu moins impressionnant. Il travaillait énormément et je le voyais peu. Le soir, lorsqu’il rentrait à la maison, je me battais avec Claire pour savoir qui lui apporterait ses chaussons en cuir. Ma sœur savait que c’était le meilleur moment de la journée pour lui demander de l’argent ou de nouvelles Nike. Quant à moi, je voulais échanger ses chaussons contre une petite gorgée de bière.

Mon père travaillait très dur pour nous offrir ce foyer de classe moyenne. Quand mes parents s’étaient mariés, ils n’avaient pas eu assez d’argent pour organiser une fête. À présent, certains après-midi, s’il faisait très chaud ou que les affaires étaient calmes, mon père rentrait à la maison pour faire la sieste. Je savais que je devais rester sage, arrêter de jouer et de crier dans le jardin, surtout près de la fenêtre ouverte de sa chambre. Mais une fois, Pudi et moi jouions dans le manguier et j’ai oublié.

D’habitude, la discipline était le domaine de ma mère. Elle était sévère mais pondérée. Quand nous nous conduisions mal, elle nous faisait nous agenouiller au coin, face au mur, parfois avec des pierres sur nos têtes. C’était affreux. Lorsqu’un membre de la famille mentait – en général, c’était moi –, ma mère faisait bouillir de l’eau et nous demandait à tous de nous asseoir autour de la casserole. « Si vous êtes malhonnêtes et que vous mettez votre main là-dedans, vous allez vous brûler. Et si vous n’avez rien fait, vous ne sentirez rien », nous expliquait-elle. L’un de nous se dénonçait à chaque fois.

Claire détestait les punitions de ma mère plus que Pudi et moi. Elles l’emplissaient de colère et de honte. « Pourquoi tu ne nous bats pas comme tout le monde ? » demandait-elle.

Mais cet après-midi-là, lorsque mon père est rentré à la maison pour faire la sieste et que je n’ai pas fait attention, ce n’est pas ma mère qui m’a punie, mais mon père. Il a ouvert la fenêtre, m’a convoquée dans son bureau et m’a giflée. Je peux encore sentir la brûlure sur ma joue. J’ai fait pipi sur moi.

C’était le pire acte de cruauté que j’avais jamais connu.

À l’âge de cinq ans, je suis entrée à l’école maternelle. Entre-temps, j’avais eu une petite sœur et, comme tout enfant plus grand, je m’étais sentie menacée. Chaque jour, je suppliais ma mère d’aller la rendre. J’ai songé à fuguer.

L’école maternelle était un privilège car ni Claire ni Pudi n’avaient pu y aller, par manque de moyens. Mon école, nichée à flanc de coteau, était magnifique et ma maîtresse était très élégante : elle portait des talons hauts qui claquaient dans les couloirs. Les lieux sentaient les crayons de couleur. Nous chantions, fabriquions des bols et des tasses en terre cuite, déjeunions à l’ombre.

Chaque matin, avec mon pique-nique, j’apportais une Thermos verte remplie de thé au lait. Le jour où Mukamana est venue me chercher avec le parapluie, le ciré et les bottes de pluie verts qui avaient appartenu à Claire, je me suis sentie exceptionnelle, voire l’enfant la plus exceptionnelle de tout le pays. C’était la période des moussons, il faisait chaud et il pleuvait à verse. J’ai enfilé les bottes et le ciré, et demandé à Mukamana de nous faire prendre le chemin le plus long pour rentrer à la maison. Je voulais passer par la ville en contournant la colline au lieu de franchir le pont, afin que tout le monde me voie parader dans mon costume de pluie chic.

Mais c’était impossible. Mukamana m’a expliqué que cette route était impraticable en raison des inondations. J’étais furieuse.

Je ne le lui ai pardonné que lorsque Pudi m’a proposé de jouer avec lui. La pluie se déversait de notre toit rouge sur le sol en ardoise de la cour. Mon frère a volé le savon de la cuisine et en a passé sur les dalles. Nous avons couru et glissé jusqu’à ce que ma mère se fâche et nous ordonne de rentrer.

Peu après, Mukamana a disparu. Quand j’ai questionné ma mère, elle m’a répondu que c’était à cause de l’intambara – le conflit. Ce mot n’avait aucun sens pour moi, car il n’était lié à aucune histoire de ma connaissance.

Une autre nounou est arrivée. Elle s’appelait Pascazia. Mais elle n’était pas Mukamana, et je l’ai détestée. Elle ne me racontait pas les histoires de la même façon. Elle ne nouait pas de beaux tissus dans ses cheveux. Un jour de pluie, elle est venue me chercher à l’école, mais elle n’a pas apporté les bottes vertes et le ciré.

Sur le chemin de la maison, nous avons croisé un groupe d’hommes qui chantaient et dansaient dans la rue. Ils étaient en sueur et brandissaient des drapeaux vert, or et rouge. La scène semblait si festive, on aurait cru un carnaval. J’étais fascinée par l’énorme percussion. Une dizaine de pick-up étaient garés sur le bord de la route, où une foule de badauds assistait au défilé. J’avais envie de me joindre aux hommes pour danser avec eux. D’habitude, Pascazia aimait bien traîner en route. Elle m’achetait souvent des mandazi – des beignets – afin de me faire patienter pendant qu’elle s’arrêtait pour parler avec ses amis. Ce jour-là, je lui en ai demandé. Je comptais me mêler aux spectateurs et regarder. Elle a refusé.

La semaine suivante, avant de traverser le pont et de monter la colline jusqu’à notre maison, nous avons vu une foule qui formait un cercle. On nous a appris que quelqu’un se faisait lapider car il avait volé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait encore plus de drapeaux rouge, noir, jaune et vert, plus de chants et de gens qui défilaient. J’étais subjuguée. Mukamana m’avait raconté une vieille histoire où des hommes s’étaient battus dans les collines avec des lances. Les armes avaient brisé bien des cœurs et des corps. Depuis, m’avait-elle expliqué, ces hommes détruits vivaient cachés. À cet instant, dans ces collines, étions-nous parmi eux ? J’ai posé la question à Pascazia. Elle m’a tirée par le bras et nous sommes parties.

J’ai tout raconté à ma mère. J’ignorais ce que j’avais vu, mais le spectacle m’avait fascinée et je savais que je n’aurais pas dû y assister.

« Où êtes-vous allées ? Pourquoi êtes-vous passées par là ? » a demandé ma mère à Pascazia en la réprimandant d’un ton sec, elle qui pourtant n’élevait quasiment jamais la voix. Ses lèvres serrées étaient pressées entre ses dents. « Tu n’aurais pas dû. »

Quelques jours plus tard, Pascazia a disparu. Je ne suis jamais retournée à l’école.

Vous connaissez ces petites boules de bain que vous jetez dans l’eau et qui se transforment en grosses éponges ? Eh bien ma vie, c’était le contraire. Tout se rétrécissait.

D’abord, on m’a interdit de jouer dans le manguier. Pudi a essayé de me distraire dans la maison en faisant semblant de lire en français. Il était censé apprendre la langue à l’école mais il n’étudiait jamais. Nous nous sommes donc contentés de regarder les images des albums de Tintin pendant que Pudi inventait des histoires. Nous voyagions tous les deux dans la jungle avec Milou. Un lion surgissait, et nous nous échappions dans les grottes.

Ensuite, je n’ai plus eu le droit de jouer avec mon amie Neglita. Elle était ma plus ancienne camarade, elle avait mon âge et je la trouvais parfaite. Nous nous créions des univers merveilleux dont elle me laissait dicter les règles. Nous allions chercher des pétales de fleurs et des morceaux de mousse ; les premiers servaient de robes aux fées, les seconds, de maisons.

Peu avant la lapidation, ma mère m’avait emmenée jouer chez Neglita. Sur le chemin, nous avons ramassé des cosses. Plus tard, dans le jardin de mon amie, nous les avons déposées sur une pierre chaude et avons attendu qu’elles éclatent. Cette nuit-là, j’ai dormi chez Neglita, et lorsque ma mère est venue me chercher le lendemain, je ne voulais plus partir. Ma mère a suggéré que je prête un pull à mon amie et que j’emporte un des siens à la maison. Ainsi, nous aurions une raison de nous revoir vite, afin de nous rendre nos vêtements. Son pull était bleu et sentait l’eucalyptus. Je voulais récupérer le mien. Mais je n’ai jamais revu Neglita.

Pudi m’a emmenée voir Rambo. Le film était projeté sur un drap chez nos voisins. Je n’avais jamais vu quelqu’un se servir d’un fusil ni assisté à de vrais combats. J’ai eu si peur que je me suis enfuie toute seule chez moi en oubliant mes chaussures. À partir de ce jour, les enfants du quartier ont été obsédés par ce film. Ils ont coupé les manches de leurs t-shirts pour se faire des débardeurs et se sont mis à porter des bandanas sur le front. Ils prenaient des bâtons et, cachés derrière des arbres, ils faisaient semblant de tirer.

Les maisons ont été cambriolées. Les voleurs voulaient simplement prouver qu’ils pouvaient le faire. Ils laissaient des mots où ils exigeaient de l’essence, du sucre ou une télévision. Quand je demandais des explications aux adultes, leurs visages se fermaient et ils me renvoyaient m’occuper de mes affaires. Parfois, des hommes laissaient des grenades, du moins c’est ce que j’avais entendu dire, ne sachant pas vraiment ce que c’était. J’avais seulement compris que cette arme pouvait couper les gens en centaines de morceaux. Elle devait sûrement contenir des centaines de minuscules flammes. Car comment aurait-elle pu faire exploser un corps entier ? Une chose si petite, avec de si grands pouvoirs ?

Certains jours, le monde me paraissait vert, d’autres jours, jaune, mais jamais d’un jaune joyeux.

Toutes les jeunes filles qui vivaient chez nous sont retournées dans leurs villages. Il n’est plus resté qu’un vigile. Le soir, lorsque mon père était au travail, il surveillait la maison depuis le jardin de devant en fumant des cigarettes. Quand mon père rentrait à la maison, je lui apportais toujours ses chaussons et il me donnait une gorgée de bière. Mais il écoutait la radio, qui était branchée en permanence, et ne m’adressait plus de grands sourires. Il se contentait d’un : « Bois et sois sage. »

Nos rideaux, que ma mère avait l’habitude d’ouvrir à 5 heures chaque matin, sont brusquement restés fermés. Le bruit des percussions, puissant et lointain, a résonné de nouveau. Puis le vacarme des klaxons. Mon père a arrêté de travailler après la tombée de la nuit. Ma mère a aperçu des hommes, et non plus des enfants, chaussés de bottes dans le style de Rambo qui défilaient près de l’église. Elle a cessé d’y aller. En revanche, elle est venue prier dans ma chambre, où mes frère et sœurs venaient parfois dormir car la fenêtre était la plus petite de la maison.

Nous n’avons plus reçu d’invités à dîner. Ma mère nous servait des carottes et des lentilles en grande quantité. Les pommes de terre qui avaient disparu des ragoûts provenaient du marché, et aucun membre de la famille ne s’y rendait plus.

Il y avait des coupures d’électricité et nous étions privés d’eau courante. On nous demandait sans cesse de nous taire, de rester calmes et silencieux. Checkeka – chut, tais-toi. Mes parents me répétaient checkeka une centaine de fois par jour.

J’avais l’impression de vivre plus de nuits que de jours et me mettais à pleurer lorsque le soleil se couchait. Quelqu’un a lâché une grenade dans la maison de nos voisins. À ce moment-là, j’ai eu six ans.

Peu après, mon oncle est décédé. « Il est mort », a déclaré ma mère. Quand je lui ai demandé si Dieu l’avait rappelé à Lui, elle m’a répondu non. J’ai entendu des conversations que je n’ai pas comprises où on disait qu’« ils » arrivaient. « Ils », toujours « ils », au pluriel, prononcé dans un chuchotement. Les invités avaient toujours été importants, particuliers, chez nous. Lorsqu’ils venaient, ma mère leur offrait des noix grillées et du Coca. « Ils » n’étaient pas des invités.

Nous restions assis à l’intérieur de la maison, lumières éteintes. Tout le monde priait mais personne ne parlait. Claire et Pudi ne s’amusaient plus à me faire croire que j’étais adoptée, ou que lorsqu’une de mes dents allait tomber, aucune autre ne pousserait pour la remplacer. Il ne restait plus rien – aucune parabole pour expliquer que le monde se refermait sur lui-même, ni d’histoire fantastique comme celle du ciel qui embrassait la terre pour créer la rosée du matin.

Personne n’expliquait rien, à l’exception de Pudi, qui de temps en temps sortait de son univers à la Rambo pour inventer des histoires ridicules : « Il y a un oiseau qui capture les poulets, les bébés et les petits enfants, c’est pour ça que tu ne peux pas sortir à midi. S’il y a de l’orage, tu ne dois pas porter de rouge, parce que si tu en portes, tu es une cible pour le tonnerre qui va te dévorer. »

Le tonnerre grondait souvent, durant cette période. Chaque fois que nous entendions une explosion, Pudi déclarait : « C’est l’orage », et devant ma mine troublée, il ajoutait : « Tu n’as jamais entendu l’orage sans pluie ? » Il me disait que si quelque chose de pire que le tonnerre survenait, je devais grimper me cacher dans l’espace entre le plafond et le toit. Il faudrait beaucoup de temps pour m’y trouver.

Les visages de mes parents se transformaient en visages que je ne leur avais jamais vus. J’entendais des bruits que je ne comprenais pas. Ce n’était pas des cris, c’était pire. Ma mère pleurait de nouveau. Mes parents chuchotaient et je tendais l’oreille. Je les ai entendus raconter que des voleurs avaient saccagé une autre maison voisine. Ils avaient volé de l’argent, arraché les photos des murs, brisé et brûlé les meubles. Ils avaient cloué un mot sur la porte informant les habitants qu’ils reviendraient bientôt pour prendre leurs filles.

Un jour, ma mère a demandé à Claire et à moi de préparer quelques affaires pour partir à la ferme de notre grand-mère à Butare, à quelques heures de route vers le sud, près de la frontière burundaise. Ma sœur et moi adorions cet endroit et vénérions notre aïeule. Elle vivait dans une maison construite en adobe, avec de petites fenêtres et un toit de chaume ; à l’arrière s’étendaient des rangées et des rangées de tournesols. C’était une maison de contes de fées. Là-bas, je me sentais libre et marchais toujours pieds nus. Après la guerre, ma grand-mère était retournée à Butare avec ses cinq enfants, dont ma mère, sa deuxième fille. Mon grand-père était resté en Ouganda.

Tôt le lendemain matin, un ami de mon père est arrivé au volant d’une camionnette. Il faisait encore nuit. Je voulais montrer à ma grand-mère une tasse en terre cuite que j’avais fabriquée à l’école. J’ai demandé à ma mère de la prendre sur l’étagère où elle conservait nos œuvres, mais elle a refusé. J’étais folle de rage. Ma mère, totalement indifférente à ma réaction, m’a tendu un sac de vêtements et m’a installée avec Claire dans le véhicule en me faisant promettre de rester bien sage. Au moment du départ, elle m’a dit : « S’il te plaît, ne parle pas. »

En quittant Kigali, nous nous sommes arrêtés pour prendre deux de mes cousines qui avaient l’âge de Claire. Leur père, mon oncle, était celui qui était mort mais que Dieu n’avait pas rappelé à Lui. Le conducteur a frappé à la porte. Personne n’est sorti. Nous sommes partis vers d’autres maisons ; d’autres filles nous ont rejointes dans la camionnette.

Nous nous sommes pressées les unes contre les autres au milieu de la rangée de sièges, le plus loin possible des vitres. Parfois, nous nous accroupissions sur le sol. Nous avons gravi et parcouru les collines, descendu les pentes douces et rondes comme les formes d’un corps, nous avons vu défiler les bosquets, les rizières, les fleurs d’hibiscus, les maisons aux toits rouges et celles aux toits de tôle, l’université.

Le voyage n’en finissait pas. Dès que je posais une question, Claire insistait pour que nous jouions au jeu du silence. Nous n’avons pas mangé de brochettes ni acheté le savon que nous offrions toujours à ma grand-mère. Nous ne nous sommes même pas arrêtés pour aller aux toilettes.

À notre arrivée à Butare, quelques-unes de mes cousines étaient déjà dans la cuisine de ma grand-mère. Les filles les plus âgées épluchaient des pommes de terre comme des citadines, c’est-à-dire pas très bien. J’idolâtrais mes cousines, avec leurs taches de son noires et leurs habits à la mode. Ma grand-mère tournait autour d’elles comme un lion furieux, déterminée à garder sa meute groupée et en sécurité. Car plus tôt ce jour-là, mes cousines étaient sorties en douce de la maison, elles avaient pris la route en terre rouge pour emprunter à une voisine sa crème pour peau sèche.

Toutes les heures, j’insistais pour savoir quand mes parents allaient venir, ou au moins mon frère Pudi. Il me manquait. Ma grand-mère, mes cousines et ma sœur répondaient simplement : « Bientôt. » Personne ne voulait jouer avec moi. J’étais scandalisée par la façon dont j’étais traitée. Je me suis arrêtée de manger, et j’ai refusé de me laver et de laisser qui que ce soit me coiffer. Après quelques nuits, ma grand-mère nous a emmenées, moi, Claire et mes cousines dans une autre maison pour dormir.

La nuit suivante, elle nous a conduites à l’extérieur et nous a demandé de nous glisser dans le grand trou creusé dans le sol qui servait à enfouir la cuve en bois utilisée pour faire du vin de banane. Les couleurs et les sons se sont intensifiés puis ont explosé autour de moi. Je n’ai pas dormi.

Le jour où c’est arrivé, nous avons entendu quelqu’un frapper à la porte. Ma grand-mère nous a fait signe de nous taire – checkeka checkeka checkeka. Puis elle nous a donné le signal de nous sauver, ou plus exactement de ramper. Nous avons longé les rangées de tournesols éclatants avant de nous cacher dans le champ de patates douces.

Je tenais une couverture aux couleurs de l’arc-en-ciel qui s’est révélée être une serviette de bain. Claire me tirait par le bras. La terre était douce et bosselée, comme un seau de craies cassées. Lorsque nous avons atteint les grands arbres, nous nous sommes mises à courir pour de bon. Nous avons quitté la ferme, ses plantations en rangs bien ordonnés, et nous nous sommes enfoncées dans l’épaisse bananeraie où nous avons découvert d’autres personnes, surtout des jeunes, certains blessés et en sang.

J’avais tant de questions à poser. Les coupures paraissaient trop grandes, trop incroyables, comme des bouches béantes sur des peaux noires comme la nuit. Mais Claire faisait la sourde oreille. Ce moment a duré une seconde, ou peut-être une éternité.

Nous avons marché durant des heures jusqu’à en avoir mal partout. Nous n’avions pas de destination, il fallait seulement fuir. Nous nous sommes enduit le corps de boue rouge-brun et frottées avec les feuilles d’eucalyptus pour être invisibles. Des épines égratignaient mes chevilles. Nous avons monté, parcouru, contourné et descendu tant de collines. Nous entendions rire, hurler, supplier, pleurer, puis un rire cruel retentissait à nouveau.

Je ne savais pas comment nommer ces bruits. Ils étaient à la fois humains et inhumains. Je n’ai jamais appris les mots exacts en kinyarwanda. J’espère qu’ils n’existent pas. Mais sans mots, mon esprit n’avait aucun moyen de définir ou de comprendre ces sons atroces, il n’avait nulle part où les enregistrer. Au milieu de toute cette végétation, il faisait froid et humide, les buissons frémissaient, mes jambes tremblaient. Et les yeux, il y avait tous ces yeux.

Mes pensées et mes sens se sont embrouillés : j’avais l’impression que le temps était brûlant ; le silence était assourdissant ; ma peur était d’un bleu éclatant.

Nous progressions, l’oreille aux aguets. Nous avons évité les routes, préférant les petits sentiers utilisés par les animaux. Nous nous faufilions entre les broussailles et, au moindre bruit, nous nous baissions et ne bougions plus.

Je n’avais jamais vu une expression pareille à celle qui marquait le visage de Claire. Je ne supportais pas de regarder ses yeux. À un moment, nous nous sommes agenouillées devant un ruisseau pour nous désaltérer. Je tremblais malgré la chaleur. « Je veux rentrer à la maison », ai-je supplié. Ma sœur s’est redressée, m’a tirée par le poignet : « On ne peut pas rester ici, m’a-t-elle répondu. Des gens vont arriver. »

Je me suis agrippée à sa chemise, trop fatiguée pour lui tenir la main. Nous avons croisé quelques personnes. Une femme nous a proposé de la nourriture, mais nous avions trop peur pour accepter. Les fuyards étaient aisément reconnaissables à leurs pieds gonflés, leurs vêtements en loques et leurs genoux écorchés.

Un homme nous a affirmé qu’il savait où nous serions en sécurité. Nous l’avons suivi jusqu’à la frontière burundaise et à la rivière Akanyaru. Des corps flottaient à la surface de l’eau. Je ne comprenais pas encore ce que signifiait « tuer ». Pour moi, les cadavres n’étaient que des gens endormis. Des gens qui dormaient profondément. C’est tout ce que je croyais.

Nous avons marché jusqu’au crépuscule sans savoir où nous allions. Nous franchissions une colline après l’autre, encore et encore, traversions des rivières, croisions toujours plus de corps endormis. J’ai cessé de penser à mes pauvres pieds, je ne songeais qu’à trouver un endroit pour me reposer.

Cette nuit-là, le monde s’est déchiré en deux. Le ciel s’est ouvert pour déverser une pluie si violente et abondante qu’il était vain de tenter de s’en protéger. Le tonnerre a ébranlé la terre et a fait vaciller nos jambes. Nous avons été mitraillées par la grêle.

J’entendais Claire demander à Dieu pourquoi nous devions subir cette épreuve, pourquoi Il nous testait ainsi. Puis elle s’est tue. Notre mère nous avait raconté que l’Enfer était un feu qui ne s’éteignait jamais, et que ses flammes se nourrissaient du bois et du charbon de nos péchés. Nous étions en Enfer, c’était évident, mais pas dans le bon. Claire a cessé de parler à Dieu à voix haute.

Avant l’aube, nous avons trouvé une maison dont la porte d’entrée avait été défoncée. Le lieu avait été pillé et saccagé. Nous sommes restées cachées sous un lit toute la journée.

Mes ongles de pied sont tombés. On se nourrissait de fruits. Le jour, nous nous cachions, la nuit, nous marchions. J’avais l’impression d’avoir cent ans, d’être la fille de l’orage, dans le conte de Mukamana. J’avais toujours voulu avoir l’âge de Claire ou celui de ma mère. Je savais que j’avais six ans. Mais l’âge n’avait désormais plus aucun sens.

J’avançais, tenant toujours ma serviette de bain et me méfiant des chiens errants. Nous avons trouvé une école, un long bâtiment étroit dont la façade était ornée d’une rangée de petites fenêtres. Avec sa cour de récréation, le lieu m’a paru rassurant. Des gens avaient trouvé refuge à l’intérieur. Leurs yeux écarquillés, effrayés, furieux et ardents dévoraient leurs visages. À mon grand regret, les fenêtres n’avaient plus ni carreaux ni volets.

Nous avons passé tout l’après-midi dans l’école. Une femme s’est mise à pleurer de désespoir sans interruption. Au crépuscule, le ciel s’est embrasé. Pudi m’avait raconté qu’il prenait cette couleur orange vif lorsqu’une bonne sœur ou un prêtre mourait. Nous sommes parties à la nuit tombée, au son des chants stridents des criquets.

Plusieurs jours ou une semaine plus tard – j’avais perdu toute notion du temps –, nous avons débouché sur un champ de maïs où l’on entendait jouer des enfants. Le monde avait tellement changé pour moi que leurs cris m’ont déconcertée. Ma sœur et moi n’avons pas échangé un mot. Nos bouches, nos corps étaient devenus silencieux. Seuls nos yeux s’exprimaient encore, mais par à-coups : je voyais, puis je ne voyais plus, comme si des lumières clignotaient dans ma tête. Nous nous sommes accroupies pour nous cacher au milieu des tiges de maïs géantes. Nous avons épluché un épi pour essayer de manger les graines. Elles avaient le goût de la colle de l’école.

Claire a décidé de trouver les parents des enfants qui jouaient. Nous avons donc quitté le champ, marché sur une route en terre rouge-brun avant d’apercevoir des fermiers. Claire s’est approchée d’une femme, dont la peau tannée et plissée pendait de ses bras vigoureux, et lui a expliqué que nous venions de l’autre côté de la colline.

La femme lui a posé des questions sur notre famille. Ma sœur n’a pas cillé lorsqu’elle a affirmé : « Elle va bientôt arriver. »

La femme, se doutant qu’elle n’obtiendrait pas d’autre réponse, s’est contentée de ces vagues explications. Elle a proposé de nous garder avec elle jusqu’à l’arrivée de nos parents. Puis elle a sifflé pour appeler des hommes qui coupaient de la canne à sucre de l’autre côté de la route. Ils nous ont offert d’épais bâtonnets sucrés et des bouteilles d’eau en plastique en nous dévisageant comme si nous revenions du royaume des morts.

J’avais l’impression d’avoir été arrachée du sol. Je n’étais pas prête à être déracinée, je me sentais déjà morte et enterrée.

« Tu ne peux faire confiance à personne, a murmuré Claire. Ne dis rien à cette femme. »

Celle-ci nous a emmenées dans sa hutte, une pièce unique où elle dormait sur un lit de paille avec son mari et leurs quatre enfants. Ils étaient tellement pauvres. Ils cultivaient le maïs, quelques patates douces et possédaient une rangée d’ananas. Ils conservaient une partie de leur récolte pour se nourrir et vendaient le reste, c’est-à-dire pas grand-chose, à la communauté de religieux installée un peu plus loin.

Je me suis grattée toute la nuit. Au matin, j’étais couverte de boutons. Les enfants de la femme se sont moqués de moi car je n’avais jamais vu de poux.

Nous sommes restées chez cette famille. Nous avons travaillé aux champs, mangé du maïs bouilli et des patates douces sans huile ni sel. C’était la pire nourriture que j’avais jamais goûtée. Nous dormions et prenions nos repas en même temps que les enfants. Les champs étaient situés dans une vallée et la hutte était sur la colline. La journée terminée, nous montions jusque chez nos hôtes pour surveiller la route. J’imaginais que ma mère, mon père ou ma grand-mère allaient venir me chercher. Je pleurais jusqu’à épuisement. À ma connaissance, on ne menait de telles existences – où l’on dormait sans matelas au milieu des rats – que dans les livres. J’attendais qu’on me retrouve pour que je puisse partir d’ici, car il était inconcevable que je vive de cette façon.

Quelques semaines plus tard, nous avons vu des gens marcher le long des routes. Ils étaient des centaines, peut-être des milliers, ils portaient des sacs, des enfants, des paniers. Un homme tenait un chien. Claire a décidé de les suivre.

« Si vous partez et que vous ne trouvez rien ? » a demandé la femme. Elle a enveloppé quelques patates douces qu’elle a données à Claire.

Extraits

Commenter ce livre