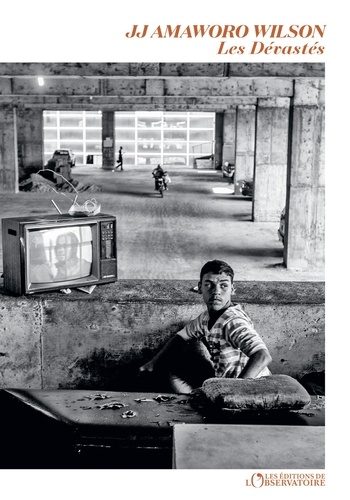

Les dévastés

JJ Amaworo Wilson

Editeur

Genre

Littérature étrangère

Pour David Henry Wilson

Et à la mémoire d’Elizabeth Ayo Wilson

Tu ferais mieux d’avoir une maison sur ce rocher, ne vois-tu pas ?

Tu ferais mieux d’avoir une maison sur ce rocher, ne vois-tu pas ?

Entre terre et ciel, j’ai cru entendre mon Sauveur pleurer,

Tu ferais mieux d’avoir une maison sur ce rocher, ne vois-tu pas ?

Dieu a donné à Noé un arc-en-ciel, ne vois-tu pas ?

Dieu a donné à Noé un arc-en-ciel, ne vois-tu pas ?

Dieu a donné à Noé un arc-en-ciel, plus d’eau mais du feu pour la prochaine fois.

Tu ferais mieux d’avoir une maison sur ce rocher, ne vois-tu pas ?

Pauvre Lazare, pauvre comme moi, ne vois-tu pas ?

Pauvre Lazare, pauvre comme moi, ne vois-tu pas ?

Pauvre Lazare, pauvre comme moi, quand il est mort, il avait une maison sur les hauteurs.

Tu ferais mieux d’avoir une maison sur ce rocher, tu ne vois pas ?

Le riche Dives vivait si bien, ne vois-tu pas ?

Le riche Dives vivait si bien, ne vois-tu pas ?

Le riche Dives vivait si bien, quand il mourut, il avait une maison en Enfer.

Tu ferais mieux d’avoir une maison sur ce rocher, tu ne vois pas ?

Negro spiritual

Heureux les affligés, car ils hériteront de la Terre.

Matthieu 5:4

Chapitre 1

La Tour – Les dévastés – L’invasion – Le Cerbère – Les bûchers – La barbaque – Les monstres endormis

Le gratte-ciel était le troisième immeuble le plus haut de Favelada et, du dernier étage, on pouvait contempler le dos des oiseaux glissant sur l’air. Par un après-midi d’août caniculaire, Rolo Torres tenta de sauter en parachute du cinquantième étage. Le parachute ne s’ouvrit jamais, aussi s’écrasa-t-il tête la première contre un tas de poubelles.

— Au moins, on n’aura pas à creuser un trou pour enterrer cette ordure, remarqua le gouverneur.

L’immeuble était vide depuis dix ans, criblé d’impact de balles, la peinture s’écaillait au soleil, elle pelait comme une peau, et une petite horde de graffeurs avaient inscrit leurs messages en grandes lettres colorées tout autour de l’arrière du bâtiment : LIBERTAD, TORRE DE MIERDA, COJONES, VIVA LA REVOLUCIÓN1. Les inscriptions surmontaient une fresque impressionnante représentant les silhouettes de soldats marchant d’un bon pas vers l’enfer.

Au milieu des petits immeubles qui l’entouraient, le mastodonte d’acier et de béton irradiait d’une aura tyrannique. De ses six cents yeux, il jugeait le monde et son ombre se déplaçait comme l’aiguille d’un cadran solaire, dissimulant quelques minutes durant les petites échoppes, les terrains vagues et les maisons en parpaings aux alentours. Au cours de ces dix dernières années, le verre s’était déchaussé des fenêtres ou avait été brisé par des chauves-souris et des oiseaux errants qui avaient foncé dessus, jusqu’à ce que les yeux du bâtiment deviennent noirs et caves. Le vent jetait ses sifflements fantomatiques autour du cou du gratte-ciel, il s’engouffrait à pleine vitesse dans ses multiples artères, résonnant et grondant jusque dans ses poumons.

Certains jours d’hiver, l’immeuble se mettait à vaciller telle une danseuse. Et lorsque cela se produisait, le gouverneur, perché sur un balcon à soixante étages du sol, hurlait : « Tout va s’écrouler ! » Là, sa femme lui disait de fermer son foutu clapet vu que c’était lui le patron, le vrai, le seul. Mais il n’était qu’un animal effrayé et il le savait, et sa femme le savait, et ses enfants le savaient. À sa mort, il gémit comme un chien blessé et souilla son pantalon devant ses ennemis, qui, lors de son grand final, incluaient tous ceux qui respiraient, y compris sa femme.

*

Vingt ans plus tard, ce sont les mêmes parias, ceux qu’on surnomme les « dévastés », qui s’extirpent de l’obscurité dans la douceur d’une nuit d’été. Une armée dépenaillée d’individus barbus crasseux, s’exilant vers le gratte-ciel mythique. Ils viennent d’Agua Suja, de Minhas, de Fellahin, de Bordello. Ils viennent de Sanguinosa, de Blutig, d’Oameni Morti, de ces endroits de la ville où l’on dort protégé sous des cartons, de ces bidonvilles sur les collines où la pluie engendre des rivières de boue, charriant des maisons. Et elles charrient aussi des paniers d’osier et des sacs en plastique, des couvertures tachées de suie, des manteaux à crinoline, en fausse fourrure. Une femme d’une cinquantaine d’années pousse une brouette dans laquelle se love un chien à trois pattes. Et d’un recoin émerge un petit boiteux nommé Nacho, soulevant son corps décharné sur des béquilles bandées, son regard vif balayant les rues à la recherche de problèmes. Croutch ! Un craquement. Un Chinois géant de 180 kilos surgit pieds en premier d’un trou dans le mur qu’il vient d’enfoncer. Un autre dévasté. Il regarde à gauche et à droite, et hisse une noueuse massue en bois sur son épaule.

Certains de ces migrants ont dissimulé leur visage sous des morceaux de tissu, comme des lépreux. Seuls leurs yeux demeurent visibles. Ils avancent telles des panthères à pas feutrés, la plupart n’ont pas de chaussures. Ils n’ont que de vieux chiffons pour envelopper leurs pieds. D’autres progressent pieds nus, courbés et furtifs, deux par deux, marchant sous l’égide protectrice de la pénombre.

Lentement et en silence, ils convergent vers la Tour. Un chat les espionne de son toit de tôle ondulée, plisse les yeux, approuve d’un ronronnement. Rien de mieux qu’un ramdam nocturne pour éveiller un félin. Au loin le lamento des sirènes de la mégalopole s’évanouit peu à peu dans le néant de la nuit, plus aucun bruit ne retentit, excepté le trottinement des souris sur les pierres effondrées des constructions abandonnées.

Le vrombissement d’un camion brise soudainement le silence, sa croupe disparaît à un coin de rue. Un gros nuage de fumée jaillit de son pot d’échappement, puis l’engin convulse avant de s’arrêter net. Deux adolescents crasseux et dégingandés en descendent, deux garçons blonds, maigres et nerveux, deux copies conformes, chacun sautant la dernière marche. Dévastés, jumeaux, membres de cette armée d’épouvantails.

— Wo ist der Grosse2 ? dit l’un.

— La Tour ou le Chinois ? demande l’autre.

— Der Turm. C’est qui le Chinois ?

— Tu sauras quand tu le verras. Il est gigantesque. Un jour, il a tué un bœuf.

— Qui n’a pas tué un bœuf ?

— Il l’a étranglé. À mains nues.

Nacho le Boiteux tourne à l’angle de la rue, aperçoit le monolithe et s’arrête, pensant : « Tout ça ressemble précisément à ce qui a été prédit à Zerbera. » Il ressent la présence des dévastés autour de lui, entend leur respiration, reconnaît les odeurs – une anthologie musquée de vieux restes, de transpiration, d’urine et d’ordures. Il reconnaît cette présence. Parce qu’il a rêvé de ce moment, de cet endroit. Il chemine jusqu’au trottoir opposé, glissant hors des ombres. Il traverse la chaussée en dehors des clous à demi effacés, béquilles en bois calées sous les bras, jambe estropiée à la traîne. Il sait qu’il est le premier, qu’il doit être le premier. Il passe par une entrée où TORRE DE TORRES3 était gravé sur une plaque jusqu’à ce qu’un graffeur la burine pour obtenir REY DE REYES4.

Une fois que Nacho a dépassé la plaque, les autres le suivent. D’abord le Chinois, puis les jumeaux.

— C’est lui. Un ours. Un vrai ours.

— Un éléphant.

— C’est un Chinois.

— C’est un ours.

Puis la femme au chien à trois pattes s’ébranle. La roue avant de sa brouette crisse. Elle maudit le monde entier et son mauvais sort. Roue cassée, chien bon à rien. Il est couché et le trajet depuis Sanguinosa l’a assommé. Son long museau pâle dépasse sur le côté, immobile.

Les dévastés progressent. Ils se tiennent aux aguets. Ils lèvent les yeux vers l’imposant monstre d’acier et de béton. Une Babel aux poutrelles métalliques noircies. Au béton strié. Ils passent à côté de plusieurs petites maisons écroulées. Ils entourent l’immense bâtiment, grouillant autour de lui. Ils attendent. Ils se jettent des regards furtifs. Quelque part une horloge sonne minuit.

— Et maintenant ? On fait quoi ?

— On attend Nacho. Il donnera le signal.

Nacho approche. La porte est barricadée, un quadrillage de planches fixées par des clous. Il s’avance vers le Chinois, murmure à voix basse. Le Chinois va à la porte et agrippe sa massue à deux mains. Il l’abat et une planche explose d’un coup dans un craquement sourd. Les clous sautent. Au dernier coup, elle cède, la porte s’entrouvre. Une petite acclamation s’élève.

La voix d’une femme :

— Maintenant, la Tour est à nous.

Son armée de dévastés dépasse Nacho. Ils s’approchent de la porte et, soudain, ils entendent. Ils s’arrêtent. Au début c’est un gémissement, mais il tombe ensuite d’une octave, puis d’une autre, jusqu’à se transformer en un unique grognement sourd. Personne ne bouge. Le grognement reprend. Dans l’embrasure de la porte, dans l’obscurité, une forme.

— C’est un chien.

— C’est sauvage.

Ils discernent des mouvements dans le noir. Derrière la porte, la créature se met à arpenter l’atrium poussiéreux. De nouveau, des grognements rapides. Ça se déplace. Puis le clair de lune brise l’obscurité, éclairant les planches fendues alors que l’animal s’approche, les crocs proéminents. Les dévastés regardent fixement la scène. Quelque chose ne va pas. C’est impensable. C’est une erreur de la nature. La bête a deux têtes.

*

Un halètement et tous reculent. Par dizaines ils se signent et se mettent à prier. Une femme cache les yeux de son fils. Le Chinois, toujours à reprendre son souffle après avoir démoli la porte, calme sa respiration et s’immobilise, le regard fantomatique mais fixe.

L’animal laisse échapper de sa double gorge un hurlement surnaturel, ses deux gueules s’étirent sur toute leur longueur, deux rangées de crocs s’aperçoivent dans chacune. L’armée ne bouge pas. La lune scintille derrière un voile de nuages.

Un des dévastés se tourne vers Nacho.

— C’est un signe de Dieu. On peut pas entrer.

— Dieu ? Ce truc est venu de l’Enfer. On a besoin d’un prêtre, dit un autre.

Un homme en trench taché de sombres marques de gras se retourne et jette un coup d’œil alentour.

— On n’a pas besoin d’un prêtre. On a besoin d’un flingue. Tuons-le.

De nouveau l’animal grogne dans la nuit, mâchoires tendues. La bête est galeuse mais puissante. Ses têtes bougent à l’unisson, émanant d’un même petit cou maigre.

Trench dit au Chinois :

— Éclate-le. À coups de massue. Crève-le.

Le Chinois ne bouge pas.

— On ne tue pas les chiens. Eux, c’est nous, explique solennellement la femme au chien à trois pattes.

— On n’a pas le choix, répond Trench. Comment on entre dans la Tour ?

— T’appelles ça un chien…, ose un dernier.

Nacho s’avance. Il jette un œil à la bête et murmure :

— Tu as raison. Ce n’est pas un chien. C’est un loup.

— Ça ne peut pas être un loup, répond la femme au chien. Les loups ne vivent pas dans les villes.

— Ceux-là, si.

Trench se tourne vers Nacho.

— OK, c’est un loup. Donc on le tue.

— Il ne s’agit pas d’un loup. Il y en a plus d’un, rétorque Nacho.

— Comment tu le sais ?

Derrière le loup on entend de l’agitation, un rassemblement.

— Parce qu’il hurlait pour appeler sa meute.

Une dizaine d’autres loups se découvrent à pas feutrés. Ils ont le poil lustré, les oreilles dressées, le regard froid. Une seule tête. Ils fixent l’armée de vagabonds en tous genres qui se tiennent dans l’entrée.

— On a des armes, dit une des dévastées voilée. On peut tirer des coups de semonce pour les effrayer.

Nacho secoue sa tête ébouriffée.

— Si on tire, ce sera le chaos. Ils nous sauteront à la gorge.

— Il faut qu’on s’empare de l’immeuble. Tuons-les, fait Trench. Ensuite on les fera rôtir.

Personne n’ose bouger. Le loup à deux têtes scrute Nacho qui se détourne et prend la parole :

— Faites des feux. Il y a des débris partout dans les parages, du bois, du papier. Construisez des bûchers autour de la Tour, tous les dix mètres. Où sont les jumeaux ?

Hans et Dieter, alertes, avancent d’un pas.

— Suivez-moi. On a besoin du camion de votre père.

Tout autour du bâtiment des montagnes de débris, de papier journal, de cartons ramollis, de cageots défoncés s’étendent à perte de vue. La moitié des dévastés se tiennent sur leurs gardes face à la porte centrale, arme à la main – rasoirs, crans d’arrêt, fusils datant de la Seconde Guerre mondiale, revolvers aux allures de pistolet à eau, massues, bouts de métal, bâtons, pierres, et bouteilles en verre. L’autre moitié déambule parmi les ordures et ramasse tout ce qui peut prendre feu. Les enfants s’accroupissent, tête baissée, doigts agiles. Une femme venue d’un bidonville nommé Mundanzas ôte son voile et dit à la femme au chien :

— Pourquoi tu ne ferais pas descendre ce clébard de ta brouette, qu’on puisse l’utiliser pour le bois ?

— Pourquoi tu n’irais pas faire un tour quelque part où le soleil ne brille pas ?

En groupe, ils empilent des débris. Un homme trouve un bidon de kérosène et se dirige vers chaque pile pour en verser un peu dessus. Ils continuent de jeter des regards angoissés vers l’entrée derrière laquelle les loups tournent en rond et s’amassent. Puis on met le feu aux tas de bois avec des allumettes et des briquets. Rapidement un cercle de petites flambées entoure le bâtiment et les loups battent en retraite. Le souvenir de la légende de Las Bestias de la Luz Perpetua remonte à la mémoire des plus âgés, réminiscence d’un temps où aucune tour de soixante étages n’était encore érigée au cœur de Favelada.

Une heure s’écoule. Des enfants se cachent derrière les jambes de leurs parents, jetant des coups d’œil furtifs avant de disparaître de nouveau. Les dévastés se tiennent debout, assis ou accroupis, ils patientent tandis que les flammes font d’eux des héros. Le feu confère toujours une allure héroïque, la saleté disparaît à la lueur du brasier, leurs haillons aussi. Leur faim. Au rythme des crépitements, ils se transforment en d’anciens guerriers, d’impassibles dieux de marbre.

Un pick-up s’avance, Nacho et les jumeaux en descendent. Hans transporte un lourd sac en plastique. Il le dépose sur une table de fortune en contreplaqué et Nacho sort un mortier, un pilon et un ballot plus petit. Avec Dieter, ils se mettent à broyer des cachets blancs. Du plus grand sac, Hans extrait de fines tranches de viande larges comme une main d’homme, puis ils parsèment la poudre, malaxent, plient et replient le steak cru. Une fois la tâche accomplie, Dieter et Hans jettent à l’entrée du monolithe la viande qui forme bientôt une petite pile de barbaque burlesque.

Dix minutes s’écoulent avant que les yeux jaunes du premier loup n’apparaissent. Il renifle la viande, fouine autour, relève la tête. Est-ce une offrande ? Il effectue un tour complet, un cercle au ralenti, la respiration lourde. Soudain il plonge sa gueule vers le bas. Il déchiquette la viande à coups d’incisives, et sans tarder d’autres loups le rejoignent. Hans et Dieter échangent un regard. Le dernier loup à se montrer est celui à deux têtes. Il prend part au festin.

Trench se tourne vers Nacho :

— Je comprends pas. On devrait être en train d’en finir avec eux, plutôt que de les nourrir.

Les loups ont traîné la viande jusque dans l’obscurité ; alors qu’ils la déchiquettent, résonnent un craquement et le raclement de griffes sur la pierre. Nacho hoche la tête en direction des jumeaux.

Trente minutes plus tard, les jumeaux et le Chinois s’avancent doucement, ils se tiennent à cinq mètres, trois mètres, un mètre de la porte défoncée. Hans entre alors, dans un silence total. Il disparaît quelques instants, puis ressort.

— C’est bon. Ils sont tous endormis.

— Bien, dit Nacho. On doit faire vite. Les somnifères ne feront effet que pendant une heure ou deux.

Les jumeaux et quelques autres entrent avec précaution. Le Chinois reste en retrait, massue à proximité. Ils chargent les loups endormis à l’arrière du pick-up. Ils tirent à la courte paille pour savoir qui s’occupera de la bête à deux têtes. Le Chinois perd. Il attrape l’animal par le ventre, les têtes traînent à ses pieds. Il jette la bête sur la pile.

Hans et Dieter montent dans le véhicule cabossé, Hans au volant. Ils rouleront ainsi jusqu’à atteindre la périphérie de la ville, là où la forêt vierge est profonde et moite de l’eau des pluies, là où un loup sauvage peut se cacher et courir et vivre et mourir.

* * *

1. « Liberté, Tour de Merde, Courage, Vive la révolution ! »

2. « Où elle est, cette grosse enflure ? »

3. « La Tour de Torres ».

4. « Le Roi des Rois ».

Chapitre 2

La Tour à la lumière du jour – Entrée – Le prêtre Don Felipe – Tâches à accomplir pour créer un foyer – Quartier général – Sentinelles – Le bûcher des rats mutants – Lalloo répare l’installation électrique – Maria – L’éducation des dévastés

Les feux de la nuit sont désormais réduits en charbon odorant. Les premiers rayons du soleil dessinent une ellipse à l’horizon, mais la fumée mêlée au brouillard de la ville estompe le jeu de lueurs du matin. Alors que le soleil brille sur les bidonvilles de Slomljena Ruka, de Fellahin, de Dieux-Morts1 et de Sanguinosa, une explosion de lumière transforme les collines en une mosaïque de miroirs scintillants. Le cocorico des coqs et les glapissements aigus des chiens ponctionnent les alentours. Quelque part, un camion rugit.

On s’agite. Les dévastés ont patienté toute la nuit, ils ont vu une meute venue de l’enfer se transformer en loups, ils se sont réchauffés près du feu, ils ont mangé leurs quelques provisions – pommes de terre crues, un peu de pain –, et maintenant il est temps de prendre possession de la Tour.

— Les loups ne sont plus là, annonce Nacho aux membres d’une famille blottis les uns contre les autres. On peut entrer.

Il traverse le groupe, ses béquilles laissent derrière lui un sillon de marques sur le sol.

— La Tour est à nous, ajoute-t-il.

Personne ne bouge.

— Elle est maudite, prévient une femme.

Elle se lève. Front crasseux sillonné de rides, un plan des rues de Sanguinosa imprimé sur sa figure. Elle doit avoir soixante-cinq ans. Ou bien trente ? Personne ne peut dire l’âge d’un dévasté. Leur visage présente une collection de plis, de vallées, de cratères, d’inattendus éclats de laideur.

— Cette bête est un signe de Dieu. On ne peut pas entrer.

Nacho s’arrête, ébouriffe ses cheveux, lui fait face.

— Je comprends ce que tu dis.

— Non, je ne crois pas, lâche-elle. Les mots ne peuvent pas tout dire. Dieu nous envoie ces signaux lorsque l’imprévisible se présente à nous. Il veut nous prévenir.

— Alors qu’est-ce qu’on doit faire ? demande Nacho. Revenir sur nos pas ? Ramener nos familles dans nos taudis, se réinstaller sous les ponts, dans nos cartons ? Ou doit-on prier Dieu qu’Il daigne nous laisser entrer ici ? Écoute-moi. Le soleil se lève. C’est aussi un signe de Dieu. C’est l’aube d’un jour nouveau.

Nacho se tient face à elle, la lumière commence à baigner d’un halo doré son visage qui n’est qu’un masque de lignes et de creux.

— Dieu nous a conduits jusqu’ici. C’est sans doute pour une bonne raison.

Hans, de retour de la forêt vierge, se dirige vers Nacho.

— Du musst hineingehen2. Nacho, pourquoi tu n’y vas pas en premier ! Vas-y avec le Chinois.

Le géant et le boiteux avancent bientôt ensemble, l’un d’une démarche de lutteur, l’autre clopin-clopant tel un invertébré se tortillant sur des cannes.

— La Tour est maudite, dit la femme pour elle-même. On ne peut pas entrer.

Le Chinois redonne un coup dans ce qui reste de la porte qu’il a démolie ; une pluie de poussière de bois s’abat sur eux. Avec Nacho, ils pénètrent dans l’atrium. À la lumière du jour, ils aperçoivent tout ce que la nuit dissimulait, lorsqu’ils y ont ramassé les loups endormis : l’épaisseur du tapis d’ordures qui recouvre le sol, les bouts d’os, la pierre effritée. L’endroit est semblable à une caverne. Des deux côtés, une cage d’escalier. Au fond, une cabine d’ascenseur hors service, béante. Des piles de papier y pourrissent et la moisissure prolifère sur les murs.

Nacho et le Chinois empruntent chacun l’un des deux escaliers. Les marches sont étroites, usées. Nacho se hisse jusqu’à l’étage supérieur. Un couloir. Le Chinois apparaît de l’autre côté. De petits appartements. Dix par étage. Déjà Nacho additionne, compte le nombre de dévastés et les répartit en haut et en bas. Comment héberger quelqu’un au cinquantième étage dans un immeuble dépourvu d’ascenseur ? Comment résoudre le problème : les plus âgés ont besoin d’être en bas, mais c’est aussi là que doivent être installés ceux qui devront protéger la Tour des attaques futures. Comment faire jouer ses relations pour que l’eau coule à nouveau dans ces tuyaux rouillés ? Comment construire une communauté dans ce tombeau à la verticale ?

Il peine pour revenir à l’atrium et s’apprête à appeler son armée lorsqu’il les voit lentement passer le seuil. Des zombies. Des familles aux enfants emmitouflés et endormis sur les épaules des grands. Des types vieux comme Mathusalem avec des dreadlocks. Des épaules voûtées, des gens avalés par des manteaux, des sacs, des bonnets en laine guère adaptés à la chaleur matinale.

Et il se dit : « Ça y est. Tout commence ici. »

*

— Ne doute jamais de ce que cent âmes peuvent accomplir. En fonction du temps et des moyens, évidemment…

Don Felipe Holguin se tient face à Nacho. Ce prêtre en sandales, pas rasé, au visage gris, est grand, voûté et doté du nez de boxeur qu’il avait été avant d’entendre l’appel de Dieu.

— Nous sommes six cents âmes, répond Nacho.

Des dévastés. Au plus bas de l’échelle. Sicaires. Agresseurs au couteau. Assassins. Bandits. À la détente facile, au regard froid. Des impies, des sans-logis à la botte d’un éclopé. Nacho sépare les dévastés en groupes de six, en prenant soin de garder les familles ensemble. Il connaît un quart d’entre eux par leur nom.

— Seuls de petits groupes pourront être efficaces, lui dit le prêtre. À plus de huit, des factions se formeront et ce sera le chaos. J’ai déjà vu ça se produire.

Au début, Nacho inscrit en trois langues, sur de grands tableaux, les tâches à accomplir. Déblayer les gravats, ramasser les ordures, nettoyer les sols, colmater les fuites, réparer les murs, éliminer les parasites. Il détecte de l’incompréhension, se souvient que la plupart ne savent pas lire. Il leur parle, apprend qui est capable de quoi. Trouve parmi eux un soldat, un ingénieur, un mécanicien. Il désigne un chef à chaque groupe. Il les réunit. Leur indique quoi faire et les outils à utiliser pour y arriver. Ils s’en retournent à leur fratrie et jouent aux chefs. Les plus forts physiquement s’installent dans les hauteurs inaccessibles de l’immeuble.

Il demande à une délégation de partir à la recherche de balais, brosses, brouettes, marteaux, clous. On farfouille dans des bennes à ordures, on quémande, on emprunte. Un groupe de femmes âgées installe des barbecues devant le bâtiment et fait cuire maïs, plantain, morceaux de poulet laissés de côté, porc. Nacho envoie un autre groupe explorer les alentours pour trouver où planter un potager. De petites parcelles.

— Il nous faut devenir des fermiers. Carottes, patates… tout ce qu’on pourra planter. Il faut des arbres, aussi. Il faut de l’ombre. Il faut des arbres pour que les anciens puissent s’asseoir dessous. Et pour attirer les oiseaux.

— Pourquoi voudrait-on attirer les oiseaux ? Ils volent notre nourriture, réplique Trench.

— Parce que les oiseaux chantent. Il n’y a pas de musique ici.

— On peut former une chorale, dit le prêtre.

L’ingénieur met au point un système de cordes et de poulies pour acheminer les outils, l’eau et la nourriture aux étages supérieurs. Mais aucune corde n’est assez longue pour arriver au-delà du dixième étage. Nacho se procure un cyclomoteur. Puis il demande aux jumeaux de fixer des planches de bois le long des marches des escaliers extérieurs qui mènent à chaque étage, traçant ainsi de longues diagonales. Un ancien mécano de l’armée retape le cyclomoteur grâce à des pneus renforcés et, désormais, l’engin pétarade jour et nuit le long des planches, chargé de matériaux divers.

Certaines pièces du monolithe sont encombrées de gravats et de déchets. Des cadavres séchés de coccinelles et de cafards jonchent les sols. Nacho entre dans une pièce du premier étage à la recherche de son quartier général, et tombe sur les vestiges de locataires disparus depuis longtemps : une chaise en morceaux, une couverture moisie couverte de poils de loup, six bouteilles de vin renversées roulant doucement sur le béton, s’entrechoquant au gré de la brise qui s’engouffre par les fenêtres béantes. « Encore un étage et je pourrai apercevoir l’entrée de la Tour, ainsi que la route qu’il faut prendre pour arriver jusqu’ici. » Mais un doute l’assaille. Il n’a toujours pas de vue d’ensemble. « Il faut que je sois plus haut. » C’est encore plus de marches à gravir avec ses béquilles. Se hissant d’un étage, il pénètre dans une pièce où une famille balaie. Les travailleurs hochent la tête et s’apprêtent à sortir.

— Non, restez.

Il clopine jusqu’à la fenêtre éventrée et observe de nouveau la vue. D’ici, l’angle est meilleur. Il voit par-delà les modestes épiceries et les petits vendeurs de rues. Mais il n’est toujours pas satisfait.

— Qu’est-ce qui te préoccupe ? demande alors le prêtre.

— Quelle chambre je dois prendre.

— Pourquoi ?

— J’ai besoin de contempler les horizons.

— Pourquoi ?

— Parce que je veux savoir qui se présente à nos portes. Quand ils apprendront qu’on s’est emparés de l’immeuble, ils viendront se mettre en travers de notre chemin. Tôt ou tard.

— Qui, ils ?

— Je ne sais pas encore. Des gangs. La police. L’armée. Les politiciens véreux. Je ne sais pas. Mais quelqu’un viendra et s’en prendra à nous.

— Nacho, qu’est-ce que tu peux y faire ? Rester debout toutes les nuits à l’affût ? Tu disposes de six cents paires d’yeux, ici. Ils peuvent être tes sentinelles. Tu sais, tu n’as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. Honnêtement… tu n’en as pas la carrure.

Nacho s’installe dans une chambre au premier étage. Il demande aux vétérans d’organiser des tours de garde, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, depuis des postes situés sur trois niveaux et dispersés aux quatre coins du bâtiment. Du soixantième étage, une sentinelle peut voir à des kilomètres à la ronde, repérer un convoi ou distinguer un tank trente minutes avant qu’il ne parvienne à se faufiler dans les embouteillages de la mégalopole. Quatre paires d’yeux en permanence, nord, sud, est, ouest. Au treizième étage se trouveront également quatre sentinelles. Et au premier aussi, d’où, sans jumelles, les gardes peuvent observer l’expression d’un homme qui s’approche du seuil de la Tour, et voir s’il a un couteau à sa ceinture, s’il porte une bombe ou un panier de fruits. Et bien sûr se trouvent les sentinelles postées aux entrées du rez-de-chaussée, toutes quatre armées et dotées de talkies-walkies pour enfants récupérés dans une benne à ordures.

La défense de l’entrée principale revient au Chinois. Là, il se tiendra debout des heures durant, bras croisés, chaque jour qu’il leur sera offert. Un charpentier originaire de Blutig lui fabrique une chaise à partir d’objets glanés dans l’immeuble – de gros morceaux de bois provenant d’une armoire cassée, des ressorts récupérés d’un matelas. Le Chinois a le don de l’immobilité. Un visiteur pourrait croire qu’il est assoupi. Son menton repose sur sa poitrine, la large visière de la casquette qu’il porte parfois dissimule ses yeux. Mais, comme Nacho, il veille.

Le plus dur, ce sont les monceaux d’ordures devant le bâtiment. Des colonies de rats y habitent, ils parcourent en flèche les ténèbres des tunnels de déchets. Une partie de la deuxième génération et la totalité de la troisième a muté. Ils peuvent désormais se fondre dans la couleur des poubelles, de vrais caméléons. Nacho convoque une réunion entre ses chefs de file. Ils tentent une battue, mais les rats sont trop rapides. Ils essayent le poison, mais les nuisibles s’adaptent et finissent par s’en nourrir comme si c’était du pain. Ils condamnent une partie du tas de poubelles pour tenter d’empêcher la prolifération, mais les rats grignotent le ciment encore humide, et les voilà qui trottinent la nuit, se moquant d’eux.

— Il faut les brûler, fait Nacho. Même les rats ne peuvent pas survivre aux flammes.

Il a déjà vu des feux localisés et circonscrits par le passé, mais jamais au beau milieu de la ville. Il sait que c’est le vent qui compte, il connaît les barrières naturelles qui interrompront la course effrénée des flammes. Il parcourt plusieurs fois le périmètre de la Tour, calcule les angles, détermine la longueur des caniveaux.

Puis, par un jour paisible, il demande aux dévastés de rester à l’intérieur, d’obstruer toutes les ouvertures du bâtiment de planches, de couvertures, de cartons. Tout ce qu’ils pourront trouver pour calfeutrer la Tour. Le mécanicien mélange à sa demande du gazole à de l’essence, fabrique un chalumeau à partir d’une vieille boîte de café, qu’il attache ensuite au cyclomoteur. Lorsqu’un des jumeaux enflamme la mèche et fait le tour du périmètre, mettant le feu aux plus grands tas d’ordures, un millier de rats détalent et les piles s’aplanissent.

Tandis que les déchets carbonisés se réduisent en cendres, des fumées toxiques s’élèvent, des volutes noires et dangereuses tourbillonnent vers le ciel. Elles glissent le long des fenêtres obstruées du monolithe, et la fumée pénètre à peine. Après quelques heures, la fumée s’évanouit, se laisse engloutir par l’étendue du brouillard ensoleillé qui enveloppe la ville.

C’est alors que le camion du père des jumeaux s’avance tandis que les charbons orange crépitent et craquent tout autour de la route. Hans descend. Avec l’aide de deux autres hommes, il se met à décharger d’énormes sacs. Le Chinois les ouvre et cinquante chats sauvages aux dents acérées comme des lames de couteau s’en échappent en miaulant. Ils flairent la piste des rats en fuite, des trous jusqu’aux canalisations, dans tous les recoins sombres où ils pourraient se cacher. Le massacre terminé, les chats s’évanouissent de nouveau dans les ruelles et les tanières de la ville.

— Où avez-vous trouvé ces chats ? demande le prêtre.

Dieter l’observe. Il n’a jamais parlé à un prêtre de sa vie.

— C’est l’attrapeuse de chats d’Estrellas Negras qui nous les a fournis. Elle a eu une table et des chaises en échange. C’est une sorcière, paraît-il.

— La bruja d’Estrellas Negras. Elle existe ? demande le prêtre.

— Elle empeste la pisse de chat et de sconse. Hans a failli gerber.

*

Ils envoient maintenant chercher Lalloo. Lalloo sait comment raccorder, dans la plus grande illégalité, les branchements électriques de la Tour aux pylônes et aux générateurs de la ville. Mais il arrive complètement ivre, il chante à tue-tête, les yeux injectés de sang. Les jumeaux le saisissent à bras-le-corps et le couchent dans l’atrium pour qu’il dégrise.

Quand il se réveille, Nacho est là, mais Lalloo se rendort. Lorsqu’il se réveille, de nouveau, une heure plus tard, Nacho lui tend une assiette et un verre de vin. Lalloo ne prête aucune attention à la nourriture.

— Il faut raccorder l’immeuble à l’électricité, dit Nacho.

À la fin de l’après-midi, Lalloo est en haut d’une échelle, coupe-boulons et tenailles à la ceinture. Il finit de raccorder le monolithe et quelques lampes brillent soudain dans le crépuscule, attirant les moustiques, alors que l’appel à la prière résonne depuis la mosquée voisine. Plus tard, il tente de réparer en vain l’ascenseur. L’engin est définitivement foutu.

*

Le Chinois hisse Nacho sur ses épaules, grimpe les marches des soixante étages. Il arrive le souffle court. Avec le Chinois, le prêtre, les jumeaux et Trench à ses côtés, Nacho balaie du regard l’horizon, leur horizon. Il aperçoit la moitié de la cité, la perspective de la ville fracturée par d’autres tours – des hôtels, des blocs de bureaux – et d’immenses panneaux publicitaires. Les routes sont engorgées par des taxis et des milliers de voitures, des pousse-pousse, des bus jaunes crachant fort de la salsa, des colonnes de fumée émanant des pots d’échappement, des gens qui vagabondent lentement et d’autres qui se précipitent.

Il baisse les yeux vers le terrain autour du bâtiment, irrégulier, accidenté, raviné par des cicatrices charbonneuses. Elles fument toujours depuis les feux qui ont fait fuir les rats.

— C’était un terrain vague, avant, dit-il. Des montagnes d’ordures sont enterrées là. Quelle que soit la tournure que prendront les choses, on ne devra jamais revoir un tas de poubelles comme celui-ci. Cette tour doit être aussi propre à l’extérieur qu’à l’intérieur.

*

Les familles emménagent. Quand certains membres sont très âgés, on leur alloue les étages les plus bas. On apporte meubles, lanternes, bougies, tout ce qui peut être récupéré à la décharge. Certains ont trouvé des cuisinières, et même des réfrigérateurs. Des lits sont fabriqués à partir de palettes et de planches recyclées, de vieux canapés sont récupérés à la décharge de Minhas. Un hôtel brûle à Puertarota et les dévastés s’y rendent à 3 heures du matin pour s’emparer des lits et des armoires. Ils les chargent sur le pick-up du père des jumeaux et les maintiennent en place le long du trajet jusqu’à la Tour.

Ils rôdent aussi dans les quartiers riches à la recherche de télés abandonnées et les ramassent sur les trottoirs. Lalloo répare tout depuis que Nacho l’a laissé s’installer dans une pièce au sixième. Ses mains tremblent mais il peut retaper n’importe quoi les yeux fermés et, durant des semaines, il se balade d’étage en étage pour rafistoler tout ce qui a besoin de l’être en échange de nourriture et de vin.

Alors qu’une émeute éclate au sud d’Agua Suja, ils profitent du chaos, et six frères réussissent à se procurer un four à pain qu’ils décident de transporter jusqu’à la Tour. En les voyant, on aurait dit que ce cortège portait un cercueil. Il leur fallut la nuit entière pour atteindre la Tour. Leurs mains et leurs épaules étaient en sang à l’arrivée. Le lendemain, au troisième étage, les six frères ouvrent une boulangerie et on les surnomme immédiatement « les frères fourniers ».

Au sixième étage, Maria Benedetti, une ancienne reine de beauté de Sanguinosa, aménage un institut. Elle dispose de peignes et de brosses à cheveux chapardés ici et là, de shampoing fabriqué à partir de savon et de lait de chèvre, et d’un sèche-cheveux ayant appartenu à sa mère. Un défilé de damnées, bouches en cœur et prêtes à être bichonnées, débarque dans le salon et, déjà, les femmes de Favelada et de Fellahin prennent l’habitude d’aller se faire coiffer. Maria installe une pancarte : MARIA, INSTITUT DE BOTTÉ & SALON DE COIFUR.

Nacho se met à surveiller tout ça de près lorsqu’il s’avise que les femmes entrent dans le salon dans l’après-midi et n’en ressortent que le lendemain matin. Il annonce au prêtre :

— Des prostituées. Elles vont au salon de beauté, elles dépensent ce qu’elles gagnent en coupes et en brushings, et puis elles regagnent des sous pour la prochaine fois, sans jamais avoir besoin de sortir de la Tour.

— Attendez. Qui a les moyens de payer ? La Tour est remplie de miséreux. Lesquels d’entre eux ont de quoi se payer des femmes publiques ?

Le prêtre ignore que des salariés aussi habitent la Tour. Beaucoup trouvent des postes à l’usine ou sont agents de sécurité, concierges, balayeurs ou employés de service. Nacho ne prend aucune mesure à propos des putains. Seule la liberté importe, la liberté de gagner sa vie comme on l’entend, d’avoir un toit au-dessus de sa tête, de pouvoir coucher ou non avec des belles de nuit.

Il ouvre trois écoles, une au cinquième, une au quinzième et une au vingt-cinquième étage. Il trouve des pupitres et des tableaux dans une pile de vieilleries et achète des cartons de craie. Derrière les locaux d’une compagnie d’assurances à Amado, il organise un raid sur les poubelles et récupère une demi-tonne de papier usagé. Il entasse le papier dans des bidons de deux mètres de haut provenant d’une ancienne usine, les remplit d’eau savonneuse puis étale la pâte obtenue sur d’énormes rouleaux. Les feuilles sont ensuite étendues aux balcons, du premier au dixième étage. Une fois sèches, Nacho les découpe en rectangles, de son unique bras mobile. Désormais ils ont du papier. Entre-temps, les jumeaux ont volé tous les stylos et crayons qu’ils ont pu trouver dans les banques, les bureaux de poste et les bibliothèques situés dans un impressionnant rayon de vingt kilomètres.

Au début, personne ne vient. Les enfants sont tous dehors à gagner quelques pièces. Ils nettoient les vitres des voitures aux feux rouges, ramassent le verre à recycler, vendent des bonbons ou des parapluies en fonction de la saison, font la manche, jonglent aux carrefours ou exécutent des tours de magie. Nacho essaye de sensibiliser les parents, les invite à une session d’une heure. Il dessine des objets au tableau et demande aux élèves de faire de même. Ils dessinent et nomment tout ce qui a de l’importance pour eux. Puis ils inscrivent les noms au tableau et les épellent à voix haute. Enfants. E.N.F.A.N.T.S. Ils dressent la liste de ce qu’ils souhaitent pour eux. A.R.G.E.N.T. A.V.E.N.I.R. H.E.U.R.E.U.X. Et Nacho demande : Où sont vos enfants, là, maintenant, tout de suite ? Dans la rue. À nettoyer des voitures. À faire la manche. Et Nacho continue : Comment vont-ils faire pour avoir de l’argent, un avenir, être heureux ? Au final, les parents épellent un mot : É.D.U.C.A.T.I.O.N.

Nacho les emmène se promener dans les ruelles autour de la Tour et leur fait déchiffrer les inscriptions sur les panneaux. Petit à petit, ils se mettent à lire des mots et le monde. Au tableau, ils inventent des histoires à plusieurs. Nacho est leur scribe, leur écrivain public. Il est le passeur de l’histoire de leurs familles. Des mythes et des légendes de là où ils sont nés. Des contes transmis auparavant de bouche à oreille. Une fois le récit terminé, Nacho les met par équipe de deux et leur demande d’en déchiffrer chaque mot.

Le professeur apporte des bandes dessinées : des superhéros, des hommes en collants volant au secours des mégalopoles, des filles dotées de bras en caoutchouc longs de six mètres et d’une vue surhumaine, des extralucides et des vauriens défilent devant leurs yeux. Ensemble, ils en reconstituent les histoires. Ils les répètent, leur trouvent un sens et écrivent, à leur tour, les mots qui les façonnent.

D’où vient la Tour ? Qui l’a construite ? Comment s’appelait-elle ? Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle été désaffectée ? Ils inscrivent toutes leurs réponses sur le papier mâché. D’où proviennent les pupitres derrière lesquels ils sont assis ? Avant que l’ébéniste n’en scie le bois, d’où provenait tout ce bois ? Qui l’a transporté jusqu’en ville ? Comment ? Et pourquoi ?

Peu à peu, on voit apparaître les têtes ébouriffées des enfants.

* * *

1. En français dans le texte.

2. « Tu dois rentrer à l’intérieur. »

Chapitre 3

Nacho – Le bébé et la rivière – Sauvé par Samuel – Jours d’école – Le Chinois – Le conteur – Emil – Cheveux longs

Nacho Morales. Boiteux. Atrophié côté gauche. Bras et jambe. Estropié de naissance. Grain de beauté sous l’œil droit. Abandonné le long d’une rivière, emmailloté de linges. Ses parents pensant : « Il ne tardera pas à mourir. » Des odeurs d’excréments émanent de la rivière, qui traverse le bidonville d’Agua Suja. La mère, elle-même une enfant de douze ans. Le père en a seize, il vend de la drogue. Un an après avoir laissé Nacho pour mort, il entend parler d’un deal d’héroïne, il se procure une arme et un bandana, qu’il enserre autour de sa bouche. Il se prend pour Billy The Kid. Il saute d’un échafaudage. Braque les membres de son propre gang, avec une arme longue comme son bras. Empoche l’argent. S’aperçoit qu’il n’a pas élaboré de plan pour s’enfuir. Court aussi loin qu’il le peut, jusqu’à la rivière où il a abandonné son fils. Le gang à ses trousses le met en joue. Récupère l’argent. Le roule dans la rivière. Il flotte jusqu’à Blutig. Le plus long voyage qu’il ait jamais fait. Bouffi et puant comme ce poisson décomposé qu’un hameçon hisse jusqu’au rivage.

Et Nacho aussi, un an plus tôt, est tiré hors de l’eau par l’hameçon d’un étranger. Samuel, un vagabond de Favelada, instituteur la journée.

— Qu’est-ce qu’on a là ? dit-il en attrapant le ballot. Bonjour, menu fretin.

Yeux bigleux, traits froncés, petit têtard rose. Samuel jette un regard alentour. Il envisage ses options. Remettre l’enfant à l’eau, l’enfant meurt. Des vautours pénètrent dans son champ de vision. Apporter l’enfant à la police, l’enfant finit à la poubelle. Rapporter l’enfant à la maison. Pas d’autre choix.

Il monte dans un bus. Achète un ticket, un misérable nouveau-né en liberté entre ses bras. Le bus vrombit et vacille. Le bébé dort. Une grosse paysanne est assise à côté de lui, elle sent la chèvre, le poulailler. Elle jette un œil sur le ballot. Il songe à s’extasier devant l’enfant. Change d’avis.

Samuel, de son siège au fond du bus, âgé d’à peine trente ans, regarde les rues défiler, à la fenêtre son visage lisse comme du carton. L’autre côté de la ville, après Fellahin et ses rues imprégnées de l’odeur de falafel et de saucisse. Un mouton qui traverse la route. Un atelier fabriquant des composants électroniques où tout est couleur d’huile. La toute fin d’une manifestation résonne au bout d’une rue, une banderole blanche s’aperçoit. Des magasins exigus tassés les uns sur les autres, du linge pendu aux fenêtres, flottant dans le vent. Des écoliers en uniforme, de petites tribus dispersées d’enfants. Des traînards isolés, sur le chemin du retour, le dos courbé sous le poids des sacs remplis de livres. Puis la longue clôture parallèle à la route, couverte de tags, de hiéroglyphes, de messages annonçant la fin du monde.

À présent le paysage s’ouvre. Après Minhas, ses gros nids-de-poule dans la chaussée, ses piles de déchets noirs et les silhouettes minuscules de ses travailleurs au loin. Là, quelques-uns d’entre eux, couverts de crasse, attendant le bus, s’allumant des cigarettes, se donnant des tapes dans le dos. Des vendeurs aux plateaux accrochés autour du cou, se faufilant entre les voitures. Est-ce que l’enfant, ouvrant un moment ses petits yeux, aperçoit depuis la fenêtre du bus les masses indistinctes et leurs vies brisées ? Ces images réveillent-elles en lui son sixième sens, sait-il qu’il est en train d’être sauvé du rivage pour rejoindre un monde de souffrances infinies ? Sauvé par l’instituteur, Samuel, qui rendait visite à son cousin malade à Agua Suja. Un gâteau à la main. Puis une balade seul sous les arbres, jusqu’à se retrouver à suivre la rivière. Ignorant les odeurs. Apercevant le ballot. Se baisser. Tendre la main pour le prendre dans ses bras. Toute l’histoire de sa vie.

Ils vivent dans la Maison aux Fleurs. L’endroit est petit, exigu, fait de bric et de broc, et en hiver le vent s’engouffre entre les fissures. Mais il y a des fleurs jaunes et rouges peintes sur les murs et, ainsi, la maison se distingue des autres de la banlieue de Favelada. Et elles sont nombreuses.

Une fois arrivé chez lui, il démaillote l’enfant pour le laver et découvre le bras et la jambe atrophiés. Deux baguettes pâles liées à son corps. Anna, sa femme, entre. Elle retient son souffle, plaque sa main contre sa bouche.

— Ce bébé était à côté de la rivière. À Agua Suja. Abandonné. Je l’ai ramené à la maison.

Leur fils, Emil, entre et découvre la nouvelle. Joie. Jeux de doigts et jeux de mains. Samuel emmène l’enfant hors de toute atteinte. Ce qu’il continuera de faire pendant trois ans. Avec Anna, il garde l’enfant en vie en le maintenant à distance des mains vagabondes.

Nacho est une tache. Un clochard. Une grenouille sur la rive. Son enfance est constituée d’une nuée de maladies : rougeurs, fièvres, variole, poussées de nodules, boutons, pustules, poches de pus.

Il apprend à parler. Voix douce. À côté de son père toute la soirée, tous les soirs, incapable de courir, marcher, sauter, nager, se battre, il apprend à lire tôt et bien.

L’école est séduisante. Samuel fabrique une paire de béquilles pour Nacho, y travaille le soir, façonne le bois à l’aide d’une gouge, au clair de lune, jusqu’à ce qu’elles aient la taille et la solidité requise. Nacho les cale sous ses bras et clopine à travers la pièce. Des ailes de bois pour un ange.

Il est trop faible pour faire office de cible, les petites brutes à l’école le considèrent juste comme un gamin bizarre. Il joue à l’idiot pour éviter d’attirer l’attention. Fait volontairement des fautes d’orthographe. Fait semblant d’être un imbécile jusqu’à ce qu’une enseignante, amie de Samuel, le garde un jour après l’école.

— Je sais que tu es intelligent, dit-elle. Ton père me l’a dit. Joue à l’idiot si tu veux, mais je te donne des devoirs en plus, et des lectures supplémentaires. Fiches de lecture, quelques poésies, les philosophes. Tiens ton journal. Écris-moi des histoires. Je les lirai et ce sera notre secret.

Il acquiesce.

À dix ans, une terreur de la cour de récré le traque et le cravate. Nacho se met à étouffer. Tout à coup, une secousse, et le bras autour de son petit cou maigre se ramollit. Le voyou s’effondre au sol. Au-dessus de lui apparaît un garçon immense. Cheveux noirs. Yeux bridés. Il se retourne et s’éloigne. Le Chinois.

Le Chinois est une île, une forteresse impénétrable. On dit qu’il est muet, qu’il ne connaît pas la langue. Son visage est rond et doux, ses mains font la taille d’une poêle à frire. À dix ans, il pèse quatre-vingt-dix kilos. À quinze, il en fera cent trente. L’école commande à un menuisier une chaise renforcée. Elle cède immédiatement sous son poids. Ils lui donnent une planche de bois posée entre deux blocs de ciment. Il reste assis en silence. Les sourcils froncés.

Samuel accompagne Emil et Nacho tous les jours à l’école. Alors qu’ils traversent à pied le cœur de Favelada, Nacho se balançant d’une béquille à l’autre pour suivre le rythme, Samuel raconte des histoires.

— C’est là qu’Odewoyo a livré sa dernière bataille. Un gangster nigérian. Tous ses lieutenants morts. Il est sorti de là en hurlant. Cinquante flics lui ont tiré dessus. À la fin, ce n’était plus que des trous, il n’avait plus rien d’un homme. Ils ont mis son arme au musée. Regarde, là-haut. C’est de ce balcon qu’Eugenia la Belle a jeté des fleurs à la foule. Et prononcé son dernier discours. Et tu vois, là ? Les arènes. On dirait un terrain vague, non ? L’endroit appartenait aux matadors, Guerrero, Zubayda, Hernandez, Ochoa, Davidovsky.

— Qu’est-ce qu’il est arrivé ? demande Emil, de deux ans l’aîné de Nacho et d’une tête de plus.

— Qu’est-ce qu’il est arrivé ? Qu’est-ce qu’il advient de n’importe quoi ? Tout fut réduit en poussière. Comment s’appellent ces oiseaux ? Là ! Là ! Restez vigilants. On ne sait jamais d’avance quand on en aura le plus besoin.

Et c’est ainsi que Nacho apprend à connaître et à voir. Un corps atrophié, un esprit chantant.

Au début il dort sur un tapis au sol dans la chambre d’Anna et Samuel. Ils restent allongés à écouter la respiration du petit. À six ans, il rejoint la chambre d’Emil et dort dans un lit fabriqué à partir d’une table cassée, dont les pieds ont été sciés. Emil, huit ans, court dans tous les sens, connaît chaque recoin de Favelada, chaque rue. Il emmène Nacho chez le boucher, le boulanger, le barbier. Fait des ricochets dans la rivière pendant que Nacho compte les rebonds. Ils se font pourchasser à la sortie du marché pour avoir volé des pommes. Nacho, comme toujours, innocent, s’agite sur ses béquilles.

Un jour, Emil escalade le mur du bordel de Roppus Street, s’installe au rebord d’une fenêtre et voit le gros derrière du boucher aller et venir sur le lit. Sous lui une femme nommée Lulu. Il glousse. Le boucher se retourne, à moitié éreinté, se dégage de Lulu, s’avance à toute allure vers la fenêtre, la face toute rouge et à bout de souffle, son pénis érigé le menant vers l’avant. Emil descend de son perchoir, hilare, alors qu’une chaussure vole au travers de la pièce et frôle sa tête. Il rejoint Nacho et ils reprennent leur chemin sous les insultes du boucher. Nacho ne le sait pas encore, mais il demandera un jour une faveur au boucher : lui donner de la viande en plein milieu de la nuit pour nourrir une meute de loups. En souvenir de son père, le boucher acceptera et, de nouveau cul nu, il se traînera jusqu’au magasin en bas et sortira des morceaux de steak encore ensanglanté.

Emil dort beaucoup et profondément toutes les nuits, exténué par ses excursions diurnes. Mais Nacho est insomniaque. Il lit à la lueur d’un réverbère. Il lit encore et toujours, jusqu’à l’aube. À huit ans, il connaît les poètes, la mythologie scandinave, l’étymologie des noms de dinosaures, les biographies des reines et des hommes d’État, les dénominations des espèces de plantes. Il peut lire un manuel de fabrication de moteur, des sagas russes du XIXe siècle, les théories de philosophes morts, des critiques d’art, des ouvrages polémiques, Marx et Freud, Dickens et Poe.

Un ami d’Anna passe de temps en temps chez eux et lui parle en espagnol. Un autre en français. Une grande tante vient jacasser en italien. Les langues se collent à lui comme de la boue sur les genoux d’un petit garçon.

L’hiver de ses dix ans, il se retrouve couvert de pustules et cloué au lit. Anna le nourrit de soupe de pommes de terre très claire et lui apporte des livres de la bibliothèque. Trois jours plus tard, il s’affaiblit. Ils sortent Emil de la chambre et installent Nacho sur une paillasse dans la leur. Ils appellent une guérisseuse. Elle se nomme Haloubeyah. Elle sillonne la chambre vêtue d’un caftan noir, sourit et demande son nom. Elle le regarde droit dans les yeux, effleure une fois son bras valide, et prépare un cataplasme dans la petite cuisine. Un bouillon à l’odeur infecte. Elle chantonne en travaillant. Emil la dévisage jusqu’à ce que sa mère le chasse de la pièce. Haloubeyah donne à Nacho une racine à mâcher. Quelques minutes plus tard, il est endormi et elle lui applique le cataplasme.

Le lendemain, Nacho est sur pied. Ses cheveux se mettent à pousser à une vitesse insensée.

Chapitre 4

La Première Guerre des ordures – La Maison aux Fleurs – Alberto Torres – Un radeau dans la rivière

Quelques décennies plus tôt, avant qu’on retrouve Nacho tel Moïse entre les joncs, les gens des campagnes se mirent à arriver en masse à la recherche d’un travail. Soudain, Favelada se retrouvait avec quatre mille dévastés sans logement. Ils décidèrent alors d’occuper des terres délaissées et construisirent des abris à partir de tous les matériaux qui leur passaient sous la main : pierres, briques, bois, boue, ferrailles. Des maisons s’érigèrent. Des cubes faits de bric et de broc dotés d’un trou dans le toit pour le conduit de cheminée. Un dévasté nommé Lalloo leur montra comment faire des raccordements sauvages aux pylônes électriques pour se procurer lumière et chauffage. Certaines familles trouvaient de vieux postes de télé abandonnés à la décharge ou le long des trottoirs et les rapportaient chez eux, puis devaient leur mettre des coups jusqu’à ce qu’ils captent enfin une chaîne. Ainsi les vies se mettaient à s’écouler au son d’un babillage permanent, vingt-quatre heures suivies de vingt-quatre nouvelles heures de jeux télévisés, de football, d’informations, d’assassinats et de feuilletons. De bruit blanc, de jacassement de pie, de bla-bla-bla et de rires en boîte.

Les villes s’étendaient, mais aucun gouvernement ne reconnaissait ces nouvelles zones. Sanguinosa, Fellahin, Blutig, des non-lieux pour des sans-noms. Aucune route n’était construite, pourquoi bâtir une route en direction de nulle part ? Des montagnes d’ordures se dressaient – aliments pourris, plastique, papier, verre cassé – et l’odeur finissait par imprégner les ourlets des vêtements des dévastés, les recoins de leurs chambres, leurs rêves mêmes. Jusqu’au jour où ceux de Favelada rassemblèrent leurs ânes et leurs chariots, les chargèrent d’ordures à l’aide de fourches et de pelles, et emportèrent le tout vers un terrain vague plus loin. Quelques mois plus tard, un groupe d’hommes qui avaient trouvé du travail mirent en commun leur argent et achetèrent un camion. Tous les samedis, ils chargeaient l’arrière du camion et roulaient dix minutes en direction du sud. Ils creusaient des trous gigantesques dans le sol, y jetaient les ordures et, quelques mois plus tard, recouvraient la pile de terre.

Extraits

Commenter ce livre