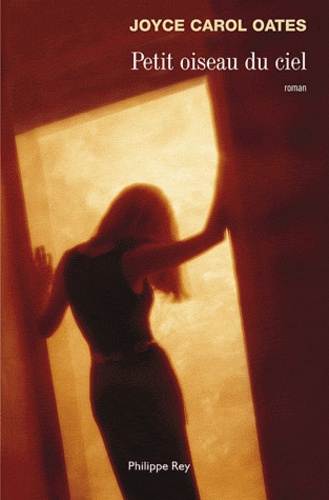

Petit oiseau du ciel

Joyce Carol Oates

1

Ce désir dans mon cœur ! C'était il y a longtemps.

« Je ne peux pas t'accompagner jusqu'à la porte, Krista. Mais j'attendrai de te savoir en sécurité pour partir, promis. »

Ce soir de novembre, nous roulions à la nuit tombante le long de la rivière – la Black River, dans le sud du comté de Herkimer, État de New York – à l'ouest et un peu au sud de la ville de Sparta, en ce temps lointain enveloppé de brume et d'une odeur humide un peu métallique : la rivière, la pluie.

Pour certains d'entre nous – les filles-filles de leur père à jamais, quel que soit leur âge – les odeurs – souvent jumelées, mêlées – de tabac et d'alcool ne sont pas déplaisantes, mais délicieuses, séduisantes.

Roulant le long de la rivière, me ramenant à la maison. Cet homme qui était mon père, Edward Diehl – qui avait été « Eddy Diehl », un nom assez mal famé à Sparta, en ces années-là – « Eddy Diehl », qui serait mon père jusqu'au soir où son corps serait criblé de dix-huit balles, tirées en l'espace de dix secondes par un peloton d'exécution improvisé d'agents de la force publique. La voix rauque de papa, toujours un peu taquine. Et vous adorez être taquinée quand vous êtes une fille, vous savez que c'est un signe d'amour.

« Dis juste qu'on a été retardés, mon chat. Pas la peine de développer. »

Je ris. À tout ce que disait papa généralement, je riais et disais Oui, bien sûr.

Il fallait répondre vite aux remarques de papa, même quand ce n'étaient pas des questions. Sinon il vous jetait un regard acéré, sans se fâcher mais sans sourire non plus. Un petit coup de coude dans les côtes – Hé ? Alors ?

Évidemment il me raccompagnait un tout petit peu tard, par insouciance. Impossible par conséquent de cacher que j'avais été raccompagnée à la maison et que je n'avais pas pris le bus scolaire.

Insouciant, c'était la nature d'Eddy Diehl. Ce n'était jamais son intention.

Ce soir de novembre, peu avant sa mort-par-peloton-d'exécution, papa me ramenait dans une maison d'où il avait été chassé par ma mère, dans des circonstances humiliantes pour lui. C'était une banale maison blanche à bardeaux, mais elle était chère à mon père, ou l'avait été : une maison qu'il avait en partie construite de ses mains ; une maison dont il avait surveillé les travaux de couverture et de peinture ; une maison semblable à d'autres sur la route de la rivière, peinture un peu écaillée du côté nord exposé aux intempéries, volets et encadrements en mauvais état ; une maison dont Edward Diehl avait été chassé quelques années auparavant par une ordonnance du tribunal pénal du comté de Herkimer, services des affaires familiales. (Ni mon frère ni moi n'avions vu ce document, mais nous savions qu'il existait, caché quelque part dans les dossiers juridiques de notre mère.)

Notre mère mettait ce genre de document à l'abri de peur – une peur déraisonnable, mais caractéristique – que l'un de nous, vraisemblablement moi, ne prenne l'ordonnance et ne la déchire en morceaux.

Je n'étais pas ce genre de fille. Je ne le crois pas. S'accrocher à la promesse insouciante d'un homme J'attendrai de te savoir en sécurité pour partir, mon chat.

De quels dangers il était censé me protéger ainsi, papa ne le dit pas.

J'étais très émue qu'il m'appelle mon chat. C'était mon nom de petite fille, un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Quoique je ne sois plus une petite fille, papa le savait sûrement.

Je l'avais surpris un jour à me regarder. Deux ans plus tôt, alors que j'étais en quatrième. Treize ans et trois ou quatre centimètres de moins que j'en avais à quinze, pas tout à fait une adolescente, mais plus ce qu'on appelle une petite fille, encore que visiblement une enfant, jeune pour son âge. Je traversais une rue, à plusieurs pâtés de maisons du collège, avec deux camarades de classe. Et nous poussions des cris, gloussions et courions parce qu'une dépanneuse menaçante fonçait sur nous, le conducteur (un homme, jeune) s'amusant à rouler vite et à nous frôler (dangereusement) pour soulever une petite gerbe d'eau de caniveau et éclabousser nos jambes nues et, une fois en sécurité sur le trottoir, riant, le souffle court après ce frisson de terreur, j'aperçus par hasard un homme qui s'apprêtait à monter dans une voiture en stationnement et qui nous regardait intensément, regardait nos jambes et nos vêtements mouillés, et en voyant cet homme – de profil, les cheveux épais et roux – fugitivement, car je ne cessai pas de courir, aucune de nous ne le fit– , je me dis Est-ce papa ? Cet homme ?

Plus tard je penserais que non. Pas papa. La voiture dans laquelle je l'avais vu monter ne me disait rien... pensai-je.

Naturellement, je ne m'étais pas retournée. Quand un adulte vous dévisage dans la rue, à treize ans, vous ne vous retournez pas.

Ce jour-là, deux ans plus tôt, il pleuvait. Il pleuvait si souvent à Sparta. Du lac Ontario au nord-ouest – des Grands Lacs au-delà – (que je ne connaissais que par les cartes, où j'aimais les contempler : ces lacs pareils à des nuages délicats reliés les uns aux autres et si joliment nommés Ontario, Érié, Huron, Michigan, Supérieur où notre père nous avait promis, à Ben et moi, de nous emmener un jour faire un « tour en yacht ») – un ciel où des nuages de pluie, d'énormes nuages d'orage noirâtres surgissaient comme par une magie malveillante.

De ce paysage, et de cette parenté.

Et il pleuvait donc aussi ce soir-là. Et sur l'étroite chaussée bitumée de Huron Pike Road, la visibilité était mauvaise. Des murs de brume pâle passaient comme une amnésie devant la voiture de papa, la lumière des phares jaunes qui avait paru si puissante s'y engloutissait. Dans de telles conditions il est possible d'oublier où l'on est, où l'on va et dans quel but car les rares maisons étaient masquées par la brume et les boîtes aux lettres se profilaient dans l'obscurité comme des bras soudain tendus. « Papa ? Ici... », dis-je, car brusquement notre boîte aux lettres était là, au bout de l'allée de gravier, émergeant du brouillard plus tôt que mon père, semblait-il, ne s'y attendait.

Papa poussa un grognement qui voulait dire Oui. Pas besoin de me dire où tu habites.

Mais allait-il s'engager dans l'allée ? – ce long chemin plein des flaques s'enfonçant dans l'obscurité – un tunnel menant à notre maison qui, dans la nuit tombante, à peine visible de la route, luisait d'un blanc fantomatique ? Une faible lumière éclairait les fenêtres de la salle de séjour, le premier étage était plongé dans le noir. On aurait pu croire qu'il n'y avait personne, mais je savais que ma mère était de l'autre côté de la maison, dans la cuisine, où elle passait l'essentiel de son temps. Si Ben était là, il était sans doute dans sa chambre du premier qui se trouvait aussi à l'arrière.

Avant de partir – avant que l'ordonnance ne le chasse – mon père avait réparé le toit de bardeaux d'où l'eau gouttait dans le grenier ; il avait refait l'installation électrique du sous-sol ; il avait consolidé l'escalier de derrière. Il avait été charpentier, et bon charpentier ; il était maintenant contremaître dans une entreprise de bâtiment de Sparta.

Ses travaux de menuiserie, l'attention qu'il portait à la maison étaient visibles partout, de la cave au grenier. On était amené à en déduire qu'Edward Diehl était dévoué à sa famille.

Papa ne s'engagea pas dans l'allée, il s'arrêta sur la route.

Je l'entendis presque marmonner tout bas Bon Dieu non.

Parce que, s'il avait pris l'allée, il se serait approché trop près de l'endroit où il avait été humilié, d'où il avait été expulsé. Un endroit synonyme de douleur et de rage, d'une rage parfois meurtrière, et trop risqué pour lui à qui cette maison était interdite par un ordre du tribunal du comté, dont l'haleine sentait franchement le whisky et dont le visage flambait d'un feu furieux.

Trouveriez-vous étrange que pour moi, qui avais habité Huron Pike Road toute ma vie, fille d'un homme assez semblable aux autres hommes habitant Huron Pike Road dans ces années-là, cette odeur de whisky ne fût pas inquiétante mais plutôt réconfortante ? (À condition que ma mère n'en sache rien. Mais ma mère n'avait pas à savoir.) Un réconfort risqué mais un réconfort néanmoins, car c'était une odeur familière, c'était papa.

Et la caresse râpeuse des joues mal rasées de papa quand il se pencha soudain pour poser un baiser mouillé au coin de ma bouche. Les mouvements de papa étaient impulsifs et maladroits comme ceux d'un homme qui a longtemps agi par instinct mais qui a fini par se défier de son instinct, comme il a fini par se défier de sa capacité de jugement, de sa perception de lui-même. Dans l'instant même où il m'embrassait, rudement, un peu trop fort, un baiser dont il voulait que je garde le souvenir, papa me repoussait car une onde de sang brûlant avait couru entre nous.

« Bonne nuit, mon chat. »

Pas au revoir, non, bonne nuit. C'était essentiel pour moi.

Il n'avait pas plu beaucoup, semblait-il, mais, dès que je sortis de la voiture et m'élançai en courant vers la maison, une pluie froide et cinglante se mit à tomber. Un tourbillon furieux de feuilles mouillées fondit sur moi. Je courus gauchement, la tête baissée, haletante, au bord du rire, si gauche, le sac que je tenais à la main me battant les jambes, me faisant presque trébucher. Je détestais penser que mon père me regardait peut-être. À mi-chemin je me retournai pour voir – comme je m'y attendais – les feux rouges arrière de sa voiture disparaître dans la brume.

« Papa ! Bonne nuit... »

Extraits

Commenter ce livre