rançon

Extraits

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Les Écorcheurs - Violence et pillage au moyen Age, 1435-1445. Guerre et pillage à la fin du Moyen Âge

10/2023

Littérature étrangère

Adios mexico

10/2012

Romans noirs

Impact

10/2021

Littérature française

La disparue du viaduc

09/2023

Exégèse

Violence et bienveillance dans l'Évangile

10/2022

Sociologie

La fabrique des "meilleurs". Enquête sur une culture d'exclusion

04/2005

Beaux arts

Le surréalisme et la peinture

01/2002

Histoire de France

Thiers. Bourgeois et révolutionnaire

10/2007

Contes et nouvelles

Des fraises au balcon. Histoires de vieillir et d'en sourire

03/2023

Histoire de France

Poitiers, 19 septembre 1356

02/2014

Poches Littérature internation

Les armées

01/2016

Littérature française

Le monde de Zoue. Un quartier cheminot dans les années 60

03/2016

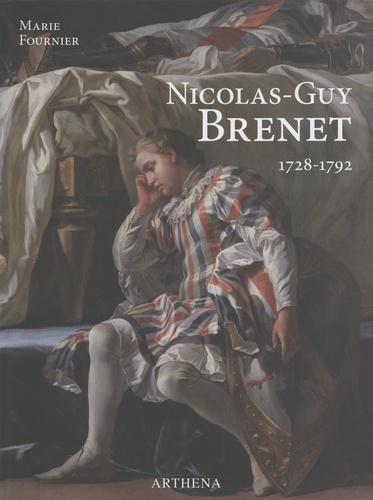

XVIIe - XVIIIe siècle

Nicolas-Guy Brenet (1728-1792)

05/2023

Ethnologie

Les éleveurs mbororo du Nord-Cameroun. Une vie et un élevage en mutation

12/2012

Histoire internationale

Le Chevalier dans l'Histoire

Sculpteurs

Germaine Richier

02/2023

Littérature Espagnole

Le pion

09/2023

Cinéma

Voir ensemble

10/2003

Romans historiques (poches)

La sage-femme de Venise

06/2013

Histoire de France

L'OAS. La peur et la violence

02/2012

Policiers

La nuit vient de commencer

04/2011

Sciences historiques

Le Castellet. Mémoires d'un village perché

03/2004

Humour

Les joies du yiddish

10/2011

Romans historiques

La marquise de Nîmes

05/2014

Romans policiers

Un oeil bleu pâle (NE)

01/2023

Historique

Le premier Dumas Tome 1 : Le Dragon noir

09/2022

Actualité et médias

Les secrets de l'opération Bétancourt

10/2008

Littérature française

Entre africains. Le malheureux destin des migrants en Guinée Equatoriale

11/2018

Littérature française

La route des clameurs

09/2014

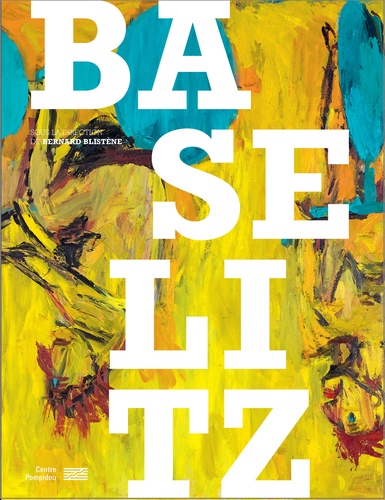

Art contemporain

Baselitz. La rétrospective

10/2021