deuil

Extraits

Pléiades

Jean Santeuil précédé de Les plaisirs et les jours

01/1987

Romans historiques

Les aventures de Jack Aubrey Tome 2 : L'Ile de la Désolation ; Fortune de guerre ; La Citadelle de la Baltique ; Mission en mer Ionienne

04/2024

Littérature française

Fais ta guerre, fais ta joie

02/2020

Littérature française

Témoignages sur Renan, Taine et de Guaita

06/2020

Droit

Plein droit N° 123, décembre 2019 : Ah ! Si j’étais riche...

12/2019

Histoire internationale

Une histoire de l'Europe

09/2018

Poésie

Exactitudes

04/2018

Littérature étrangère

Quand je sortirai d'ici

01/2012

Beaux arts

Giotto

03/2013

Sports

Danbé

02/2011

Romans historiques

Cycle Richard de Clairbois Tome 3 : L'incroyable rencontre

04/2010

Bâtiments et travaux publics

Coordination de sécurité et de protection de la santé. Organisation de la sécurité sur les chantiers, encadrement de la fonction de coordinateur

06/2022

Littérature française

Mille et un bébés. Mes histoires extraordinaires de maternité

10/2022

Récits de voyage

Voyage en Perse du Nord

01/2012

Histoire de France

Ecrire et publier la guerre d'Algérie. De l'urgence aux résurgences

01/2011

Sciences historiques

Tous les personnages sont vrais

03/2005

Critique littéraire

Victor Hugo. Tome 1, Avant l'exil (1802-1851)

11/2001

Histoire de France

Journal de l'Elysée. Tome 4, 1971-1972, La France pompidolienne

02/2000

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969

09/1969

Economie

La microfinance : un outil à restructurer pour répondre durablement aux besoins de ses cibles

02/2015

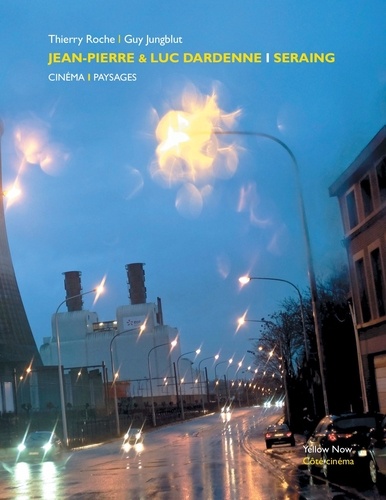

Cinéastes, réalisateurs

Jean-Pierre & Luc Dardenne / Seraing

03/2021

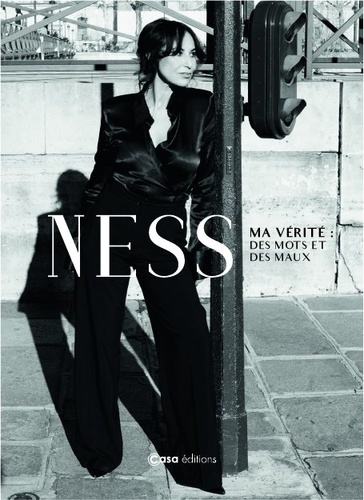

Faits de société

Ma vérité : des mots et des maux

03/2022

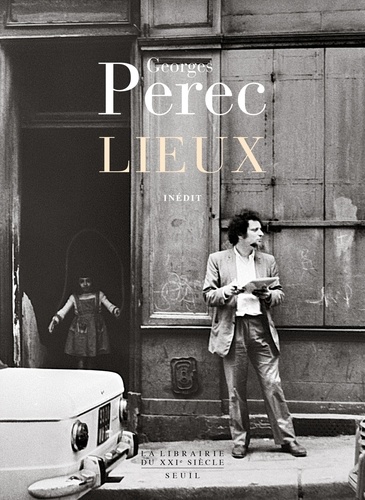

Littérature française

Lieux

04/2022

Thèmes picturaux

Couleurs de Loire

04/2022

Littérature française

Le souffle des hommes

02/2023

Poésie

Ici on consulte le destin

04/2021

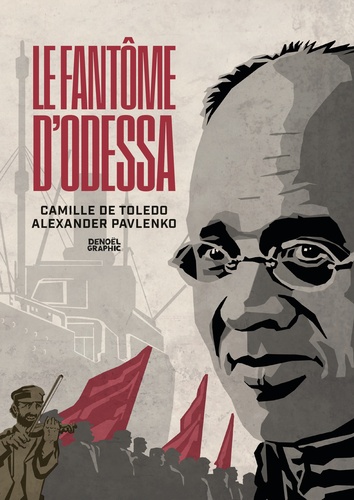

Historique

Le fantôme d'Odessa

05/2021

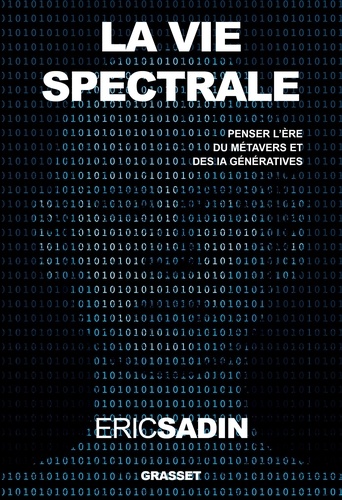

Notions

La vie spectrale. Penser l'ère du métavers et des IA génératives

10/2023

Littérature anglo-saxonne

Les Ailes de la colombe

11/2020

Littérature Espagnole

Je chante et la montagne danse

05/2022