absence

Extraits

Beaux arts

Des musées de Metz au musée de la cour d'or. Histoire des collections, reflets d'un territoire

10/2018

Littérature française

Je suis une surprise

02/2009

Littérature française

Joie

02/2017

Littérature étrangère

Léon et Louise

09/2012

Policiers

Je suis le dernier Juif debout

03/2010

Sciences historiques

L'esprit des sourds. Volume 1, Les signes de l'Antiquité aux premières institutions : le choc des représentations

01/2019

Littérature française

Joli coup

07/2009

Littérature française

Le bois du chapitre. Verdun, 14-18

02/2023

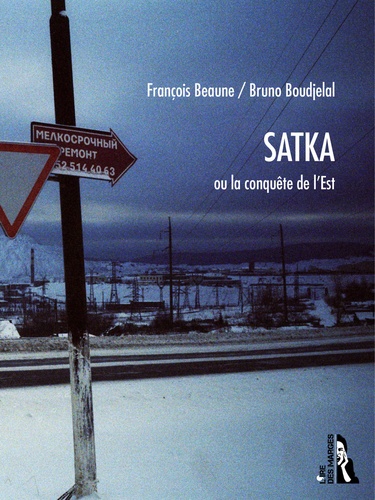

Thèmes photo

Satka. Ou la conquête de l'Est

03/2023

Techniques photo

Compétence Photo Hors-série N° 11 : Le format raw. Le guide pour bien débuter

01/2022

Thérapies diverses

Psychothérapies des troubles du sommeil

03/2024

Fantasy

The City of Stardust

04/2024

Monographies

Guillaume Pujolle. La peinture, un lieu d'être

01/2024

Littérature française

Messieurs les ronds-de-cuir. Un roman de Georges Courteline

02/2023

Philosophie

Philosophie N° 148, janvier 2021 : Reiner Schurmann interprète de Heidegger et penseur de l'histoire

01/2021

Pédagogie

La ferme des enfants. Une pédagogie de la bienveillance

11/2011

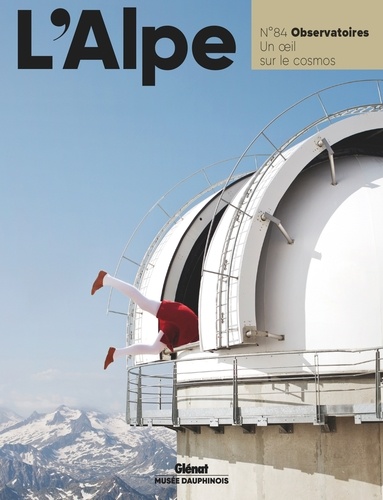

Sciences de la terre et de la

L'Alpe N° 84, printemps 2019 : Observatoires. Un oeil sur le cosmos

03/2019

Sociologie

Disparaître de soi. Une tentation contemporaine

02/2015

Photographes

Conversation tardive

06/2022

Littérature française

La première défaite

08/2012

Policiers

Tokyo ville occupée

09/2010

Poésie

Abrupte fable

05/2022

Littérature française

Sulak

03/2024

Santé, diététique, beauté

Le goût de vivre. L'anorexie n'est pas un combat sans faim

09/2020

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 16 : Libérations

11/2018

Poésie

Souvenirs de la maison des fous

01/2023

Critique littéraire

Albert Londres. Le prince du journalisme

09/2011

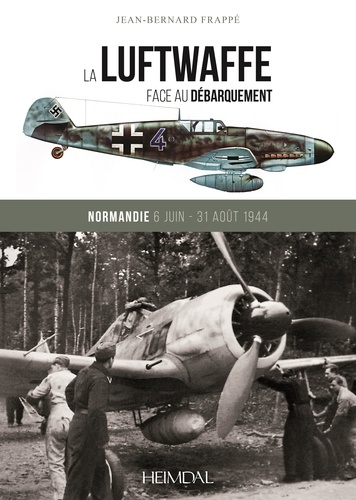

Histoire internationale

LA LUFTWAFFE FACE AU DÉBARQUEMENT_NORMANDIE 6 JUIN - 31 AOÛT 1944

10/2018

Littérature française

Irréversible

02/2023

Littérature française

Une banale histoire - Le voyageur de première classe - La linotte - La femme au petit chien - Anne au cou - Un désagrément - On ne cache pas une aiguille dans un sac - Une fois par an - Volôdia. Oeuvres complètes d'Anton Tchekhov

02/2023