matrice

Extraits

Musicologie

Revue de musicologie Tome 107 N° 1 (2021)

04/2021

Histoire du cinéma

Demandez le programme ! - Une histoire du cinéma (1894-1930) vue par les programmes des lieux de pro

01/2024

Cadres de santé

Notions élémentaires de l'administration hospitalière

06/2022

Littérature française

L'ours et le philosophe

L'ours, c'est le sculpteur Etienne Maurice Falconet, auteur de la statue équestre de Pierre Le Grand à Saint-Pétersbourg. Le philosophe, c'est Diderot qui intervint avec empressement auprès de Catherine II pour que son ami bénéficiât de cette commande qui allait assurer sa célébrité dans toute l'Europe.

A travers leur amitié, leur correspondance et leur longue querelle épistolaire autour de la notion de postérité, Frédéric Vitoux restitue ici une époque et des hommes essentiels de l'histoire des idées (L'Encyclopédie et ses artisans, Diderot, d'Alembert, Rousseau, Voltaire, ou le trop méconnu chevalier de Jaucourt). A la faveur de rapprochements et de digressions (cet art dans lequel excella Diderot qui se comparait lui-même à un chien de chasse mal dressé), ce sont des moments de sa propre vie qu'il mêle à la matière de son essai , ce qui lui permet de s'exprimer mezza voce sur le débat qui, en son temps, nourrit l'amitié des deux hommes et aboutit à leur rupture. Falconet ne croyait pas à la postérité tandis que Diderot plaçait en elle tous ses espoirs.

Ces options antagonistes trahissent le caractère des deux hommes : Falconet misanthrope, farouche, pessimiste, d'une probité artistique sans faille, mais volontiers brutal (on l'accusera, à tort du reste, d'avoir poussé l'un de ses élèves au suicide par ses jugements intransigeants à son égard), s'aliénant en Russie tous ses interlocuteurs, et pour finir ingrat. Diderot infatigablement dévoué à ses amis, affectif, optimisme et altruiste. Leur fervente amitié se dissipa donc dans la rancune et la défiance en raison de plusieurs maladresses du sculpteur, son refus de tenir sa promesse de recevoir Diderot sous son toit, à Saint-Pétersbourg, quand le philosophe se décida enfin à entreprendre ce long voyage qu'espérait et attendait l'impératrice Catherine II depuis si longtemps mais aussi parce que Falconet laissa publier, sans l'aval de Diderot, leur correspondance.

De Russie, Diderot rentre désabusé de son rêve philosophique consistant à convertir Catherine II aux Lumières ; Falconet, lui, claquera la porte et n'assistera même pas à l'inauguration de son chef d'oeuvre. Rien de désincarné dans cet essai. Le récit de l'amitié des deux hommes donne matière à des retours sur soi de l'auteur : l'île Saint-Louis qui lui est si chère, où vécurent aussi ses deux personnages ; des rencontres (Le Marchand ; Jorge Amado ; la création du Périscope de l'île Saint-Louis, qui fut l'occasion de la rencontre essentielle avec son épouse Nicole ; le beau portrait de l'ours Bernard Frank et du non moins ours Céline, plus amer et véhément à son retour d'URSS en 1936 que ne le fut Diderot en 1774 ; la découverte de la divagation d'un Laurence Sterne libérateur, l'auteur de Tristram Shandy dont l'influence fit déterminante pour l'auteur de Jacques le Fataliste...)

02/2022

Aviation

MALLETTE DUO PPL : LE MANUEL DU PILOTE D'AVION 19e ED + LECONS DE PILOTAGE 6e ED

09/2021

Histoire internationale

Jacqueline Kennedy. Une icône américaine

02/2018

Sciences historiques

Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France

10/2013

Musique, danse

Suite courte. pour flûte et harpe chromatique (ou piano)

03/2018

Spécialités médicales

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur. Tome 15

01/2019

Calendriers et agendas

Almanach des pompiers

08/2020

Ecrits sur l'art

La folie du regard

03/2023

Sociologie

Revue Lignes N°69. LOGIQUES CONSPIRATIONNISTES (Précis de décomposition politique)

11/2022

Histoire de l'art

L'adresse au paysage. Figures de la montagne de Jean-Antoine Linck à Marianne Werefkin

05/2023

objets deco & tendances

Le grand rythme de la vie - cd

12/2019

Critique Poésie

Baudelaire, la modernité mélancolique

10/2021

Mer

La mer pour aventure

06/2020

Musique, danse

Mikis Théodorakis par lui-même

04/2011

Supports pédagogiques

L'art et son temps. 4 jeux de 30 cartes

05/2013

Archéologie

Archéologie médiévale N° 51/2022

03/2022

Illustration

Surréalice

12/2022

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 2, La poésie du XVIe siècle

11/1979

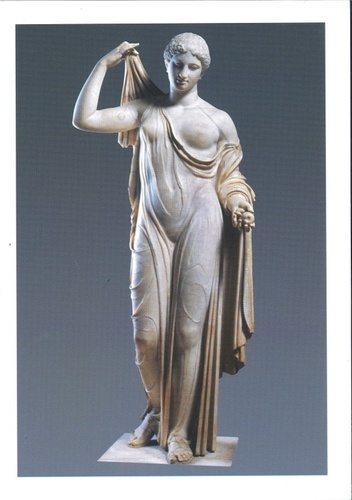

Philosophie du droit

Le droit saisi par l'art. Regards de juristes sur des oeuvres d'art

10/2023

Thèmes picturaux

Aux temps du sida. Oeuvres, récits et entrelacs

10/2023

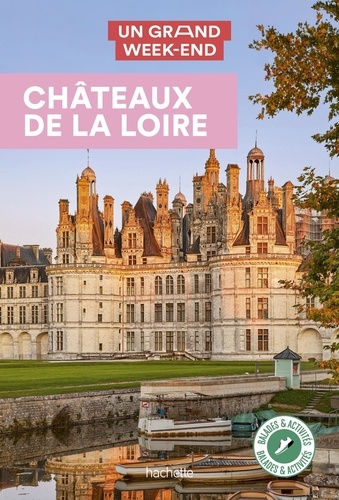

Pays de Loire

Un grand week-end Châteaux de la Loire

04/2021

Théâtre

Les deux bourreaux ; Fando et Lis ; Lulù ; Ne donnez pas de pommes aux vaches ; Aristides ; De souffle et d'oubli

02/2010

Livres 3 ans et +

Fables

Guides de France

Balade en région Centre

11/2012

Mélanges

Mélanges en l'honneur de Pierre-Yves Verkindt

10/2022

Grands textes illustrés

Les fables de La Fontaine

06/1998

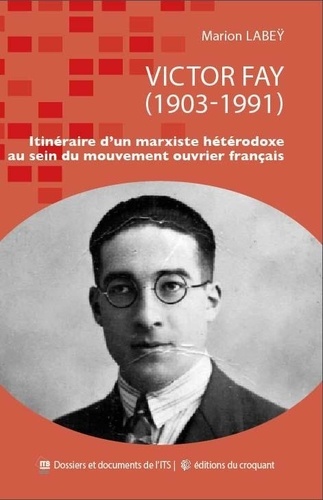

Sciences politiques

Victor Fay (1903-1991). Itinéraire d'un marxiste hétérodoxe au sein du mouvement ouvrier français

10/2023