enseignants

Extraits

Maternelle

Labolud - Découverte - Réassort

06/2022

Maternelle

Labolud- Entrainement-Réassort

06/2022

Littérature française

Plus de lumière !

03/2023

Musique, danse

Musique visible. Essais sur la musique

11/2019

Pédagogie

FLE : l'instant et l'histoire : actes des rencontres du 29 mars 2012 à l'Alliance française de Paris Ile-de-France et du 19 octobre 2012 au CLA de Besançon

03/2013

Sciences politiques

Repenser l'action publique en Afrique. Du sida à l'analyse de la globalisation des politiques publiques

11/2015

Lecture, écriture

Cahier d'écriture CE1 Lecture Piano. Edition 2021

04/2021

Pédagogie

L'ECOLE, D'HIER A DEMAIN. Des illusions d'une politique à la politique des illusions

04/1991

Généralités

Les grands discours à l’ONU. De Harry Truman à Greta Thunberg

04/2024

Presse, audiovisuel

Pratique du droit de la presse. Loi du 29 juillet 1881, liberté d'expression, droits de la personnalité, responsabilités civile et pénale des médias, 4e édition

08/2023

Sociologie

Christianisme de masse ou d'elite

04/1997

Critique littéraire

Correspondance. 1944-1959

11/2017

Essais biographiques

Käthe Kollwitz - Regard(s) croisé(s)

08/2022

Asie du sud-est

Les sultanats du Sud philippin. Une histoire sociale et culturelle de l’islamisation (XVe-XXe siècles)

02/2022

Ouvrages généraux

Terrains philosophiques

11/2022

Enseignement primaire

Histoire CM2 Comprendre le monde. Edition 2016. Avec 1 DVD

06/2017

Maternelle

Labolud - Découverte

06/2022

Maternelle

Labolud - Entrainement

06/2022

Littérature russe

Théorie du monologue

06/2022

Divers

Le plus beau métier du monde. Chroniques d’un prof des quartiers

08/2023

Primaire

A l'école de la laïcité

11/2022

Enseignement primaire

Chut... Je lis ! CP, cycle 2. Tome 1, Manuel d'apprentissage de la lecture, Edition 2009

05/2010

Enseignement primaire

Chut... je lis ! CP. Tome 2, Manuel d'apprentissage de la lecture, Edition 2009

06/2010

Enseignement primaire

Les albums de Zatou. 4 albums + 1 livret pédagogique, avec 1 CD audio

09/2019

Cinéma

To be or not to be, Ernst Lubitsch. Un classique dans l'histoire

10/2014

Apprentissage du langage écrit

CAP sur le langage - Guide et ressources GS

09/2021

Religion

Sainte Marie-Madeleine apôtre des apôtres

03/2017

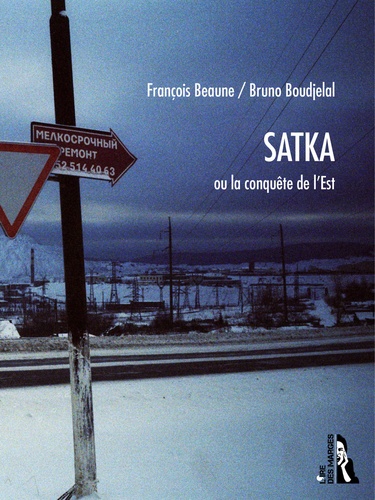

Thèmes photo

Satka. Ou la conquête de l'Est

03/2023

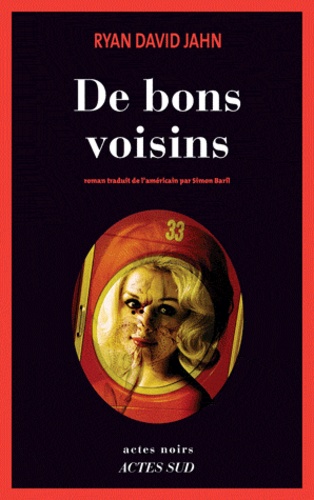

Policiers

De bons voisins

01/2012

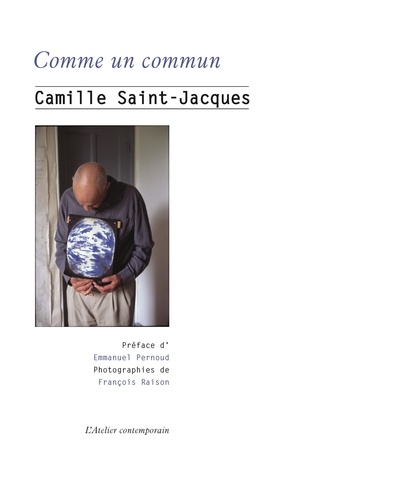

Ecrits sur l'art

Comme un commun

01/2023