Marion Chesney deces

Extraits

Philosophie

Le petit métaphysicien illustré

06/2014

Romans historiques

La poudrière d'Orient Tome 3 : Le guêpier macédonien

06/2004

BD tout public

Lucarne

03/2019

Récits de mer

Toutes voiles hautes !. Vies de marins du commerce. 1850-1950

10/2022

Graphisme

Back office N° 5, juin 2023 : Changer de dimension

06/2023

Disques enfants

Louis XIV. 1 CD audio

06/2015

Policiers

Embrouilles à Panama

11/2020

Littérature anglo-saxonne

Rends-moi fière

08/2021

Acteurs

Montgomery Clift, l'enfer du décor

05/2023

Actualité et médias

Le Pen. Une histoire française

11/2012

Archéologie

Archéologie médiévale N° 51/2022

03/2022

Beaux arts

La maison de la culture de Firminy

05/2013

Littérature française

L'héritage humain

Quand on parle d’héritage, quelle définition de ce mot nous vient en premier ? Prendre possession des biens accumulés par un proche, un parent après son décès, ou quelqu’un qui vous désigne comme bénéficiaire par testament. Quand on parle de « l’humain », c’est évoquer une qualité propre à « l’esprit d’humanité » que n’a pas l’animal et qui, contrairement à ce dernier, conscient de lui-même et du monde dans lequel il vit, peut agir et s’organiser étant ainsi « acteur » de sa propre évolution. Un héritage, quand il est humain, n’a plus vraiment de rapport avec les biens matériels : c’est « voyager dans le temps et l’histoire de la pensée humaine », refaire tout le chemin qu’elle a parcouru pendant des siècles pour aboutir à ce qu’elle est aujourd’hui. Il y a enfin dans le choix de ce titre un autre message, celui de devoir réveiller en nous « la mémoire ». Un peuple, un individu qui perd sa mémoire n’a plus d’identité... ne sommes-nous pas en train de la perdre ? « Ce sont les hommes qui font l’histoire », nous a dit Karl Marx. « Ceux qui vivent , ce sont ceux qui luttent », nous a dit Victor Hugo dans « Les châtiments ».Vérités absolues. Comme le précise l’auteur de cet ouvrage ; « ce livre n’est pas vraiment le mien. C’est aussi celui de tous ceux qui, avant moi, bien meilleurs écrivains, journalistes, philosophes ont écrit de nombreuses pages sur l’histoire de l’humanité » . Tel est donc son objectif : réunir dans cet ouvrage les principaux textes fondateurs de l’« esprit humain », où ont été révélés les plus belles réussites collectives de l’histoire, et exposés les points de vue les plus pertinents sur l’évolution nécessaire de la pensée de l’homme qui « doit continuellement se mesurer à tout ce que la société lui fait subir ».Sans les luttes et les interventions de ceux qui ont agi ou se sont exprimés pour faire entendre leur droit, exiger plus de liberté et d’égalité, il n’y aurait jamais eu de progrès social.

C’est comme si l’auteur nous disait « réveillez-vous ! vous perdez la mémoire, la connaissance de votre passé est ce qu’il y a de plus fondamental pour comprendre le monde d’aujourd’hui ! ».

Alors ! Face à cette société dystopique de plus en plus pressentie, n’est-il pas encore temps de réagir, de nous faire revisiter cette littérature qui nous avait si profondément enrichi et nourri notre esprit d’humanité : « les origines chrétiennes du communisme » par Gérard Walter, « les bases de la philosophie marxiste » et « la dialectique de la nature » de Friedrich Engels, « l’organisation sociale exemplaire des indiens d’Amérique », « la désobéissance civile » d’Henri-David Thoreau, « une action possible sur l’histoire » de Julian Huxley, « naître à son humanité » de l’ethnologue Henri Laborit, et enfin une « lutte continuelle » de l’immense philosophe Krishnamurti. Autant de thèmes qui pourraient susciter de nombreux débats sur l’avenir de l’humanité, mais qui ne semblent pas être prioritaires sur les bancs des écoles et partout ailleurs, dans les médias officiels.

01/2022

Histoire de France

L’histoire d’Abraham Louis, Mirepoix-Bordeaux-Mirepoix, 1744-1829. Une généalogie.

07/2017

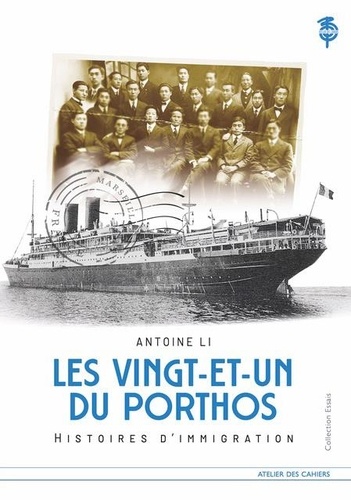

Immigration

Les 21 du Porthos

04/2023

Judaïsme

Le Talmud Steinsaltz T13 - Moed Katan / Haguiga. Moed Katan / Haguiga

01/2022

Sports

Le surf change le monde

02/2020

Histoire et Philosophiesophie

La chimie et la mer. Ensemble au service de l'homme

08/2009

Grossesse et maternité

Si je veux. Mère célibataire par choix

02/2022

BD tout public

Le landais volant Tome 3 : Sketch sur le ketch

10/2010

Pléiades

Oeuvres complètes. Volume 1

10/2011

Pléiades

Oeuvres complètes. Volume 2

10/2011

Pléiades

Oeuvres complètes

10/2011

Droit public

Panorama de droit pharmaceutique 2022. 2022

02/2023

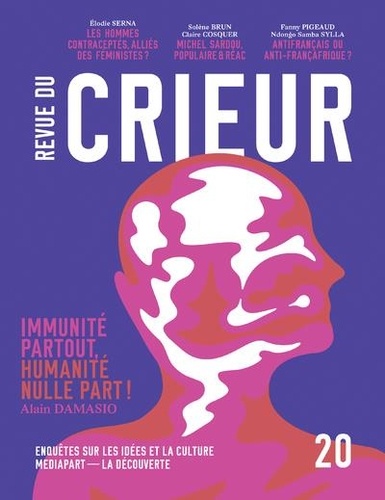

Revues

Revue du crieur N° 20 : Immunité partout, humanité nulle part !

03/2022

Critique littéraire

La chasse spirituelle

12/2012

Verre, dinanderie, céramique

Bulletin de liaison de la céramique égyptienne N° 31

01/2023

Histoire internationale

Histoire de Vienne

02/1998

Critique littéraire

Aguets. Journal 1988

11/1990

Histoire de France

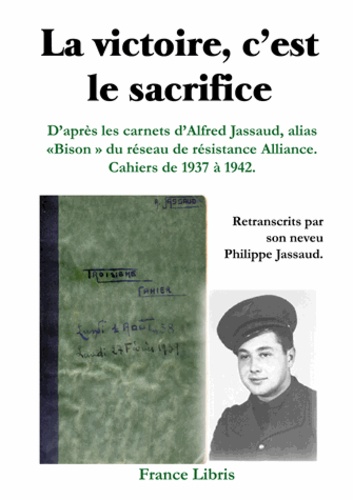

La victoire, c'est le sacrifice

04/2015