Twitter Faceebook Réseaux sociaux

Extraits

Actualité et médias

Quelle France dans dix ans ? Rapport de France Stratégie au président de la Républiqe

06/2014

Sociologie

L'homme et la ville

02/2011

Histoire internationale

Le Troisième Reich. Volume 2, 1933-1939

03/2009

Economie

La croyance économique. Les économistes entre science et politique

05/2000

Philosophie

La société des affects. Pour un structuralisme des passions

09/2013

Sociologie

Qui est "je" ? Sociologie clinique du sujet

03/2009

Photographie

Fictions

04/2006

Sciences politiques

L'illusion localiste. L'arnaque de la décentralisation dans un monde globalisé

01/2020

Pléiades

Le Livre des Exemples. Tome 1, Autobiographie, Muqaddima

11/2002

Littérature française

Paris le jour, Paris la nuit. Tableau de Paris, le nouveau Paris. Les nuits de Paris

05/2002

Histoire de France

La grande nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 1799

05/2004

Spécialités médicales

LES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA EN EUROPE DE L'OUEST. Du risque à la normalisation

10/1997

Psychologie, psychanalyse

Nouvelle revue d'ethnopsychiatrie N° 19 : Idéologies

11/1992

Sociologie

Compétences de sociologues et dynamiques de société. Contributions au colloque, Nancy, 14 et 15 mars 1996

10/1997

Sports

COMPETENCE ET EFFORT. Structuration, effets et valorisation de l'image de compétence

12/1999

Psychologie, psychanalyse

Les troubles anxieux. Approche cognitive et comportementale

01/1999

Pédagogie

LA GESTION DES COMPETENCES. Perspectives internationales

08/1996

Géographie

Logement et habitat dans les villes européennes

06/1998

Sciences historiques

Le Cap-Sizun. Promenade dans le temps

07/2019

Actualité et médias

Un voile sur la République

01/2004

Poésie

L'envers du soleil

09/1978

Sciences politiques

Fonction consultative professionnelle et dialogue social dans la Communauté Européenne. Une étude du Groupe d'Etudes Politiques Européennes (G.E.P.E)

08/1993

Sociologie

Le travail social à l'épreuve des violences modernes

01/1993

Critique littéraire

Simone de Beauvoir. Une femme engagée

11/2007

Actualité et médias

Cap sur nos valeurs pour un horizon meilleur. Le pari d'un réveil citoyen intergénérationnel

04/2019

Histoire internationale

L'Inde de tous les possibles

04/2019

Philosophie

Métromarxisme. Un conte marxiste de la ville

03/2019

Littérature française

Une vie singulière. Tome 2, J'ai osé l'écrire ! Oserez-vous le lire ?

11/2017

Théâtre

Boxon(s) jusqu'à n'en plus pouvoir. Grand manège

01/2018

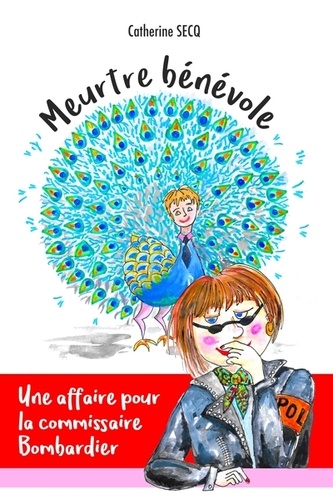

Policiers

Meurtre bénévole. Une affaire pour la commissaire Bombardier

11/2018