Henri Heinemann écrivain

Extraits

Littérature française

Boxing-Club

03/2016

Photographie

Portraits

10/2022

Critique littéraire

Ecrire entre les langues. Littérature romande et identités plurielles

11/2010

Romans policiers

Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin. Les 20 premières histoires

06/2021

Critique littéraire

Roger Stéphane. Enquête sur l'aventurier

10/2004

Critique littéraire

Antonin Artaud dans la guerre. De Verdun à Hitler

11/2013

Littérature étrangère

Alphabets

02/2012

Littérature française

Mémoires de Sophie. Suivi de Amélie et Pauline, Romans d'émigration (1789-1800)

11/2011

Critique littéraire

Persévérer dans l'être. Correspondance 1961-1963 (D'Hadrien à Zénon, III)

12/2011

Critique littéraire

Paulhan Arland. Correspondance 1936-1945

03/2000

Littérature étrangère

A Berlin

08/2013

Littérature étrangère

La Leçon d'anatomie

05/1985

Littérature française

Le chagrin d'aimer

02/2018

Critique littéraire

Primo Levi. Transferts culturels et identités juives

08/2018

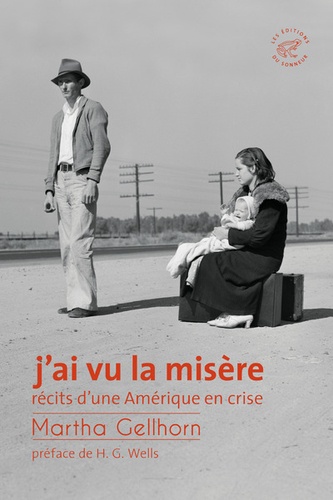

Histoire internationale

J'ai vu la misère. Récit d'une Amérique en crise

05/2017

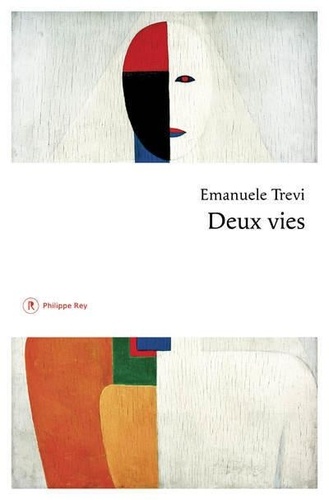

Littérature Italienne

Deux vies

01/2023

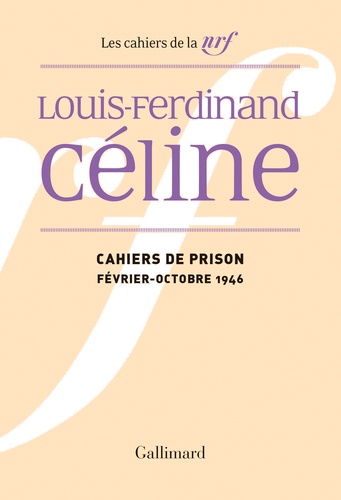

Biographies

Cahiers de prison. Février-octobre 1946

05/2019

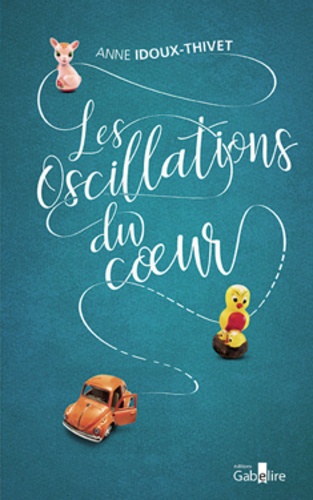

Littérature érotique et sentim

Les oscillations du coeur [EDITION EN GROS CARACTERES

01/2020

Théâtre

Une valse ministérielle. Drame en cinq actes

04/2020

Policiers

L'homme aux murmures

03/2020

Petits classiques parascolaire

12 contes réalistes

04/2005

Littérature française

Le Mas du Vent Fou

09/2014

Littérature étrangère

Contes liquides

06/2012

Théâtre

Théâtre. Tome 8, Le rhume onirique ou la demoiselle de pharmacie. La nièce-épouse. Les connaissez-vous ? Les grandes chaleurs

06/2002

Poches Littérature internation

Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage

09/2009

Poches Littérature internation

Pensées sur différents sujets (octobre 1706)

05/2012

Beaux arts

Cézanne un grand vivant

05/2006

Littérature française

La peau et les os

04/1997

Littérature française (poches)

La fée carabine

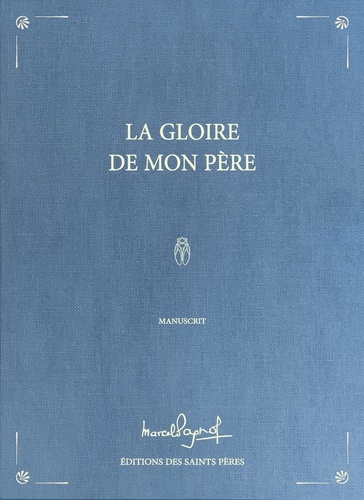

Critique littéraire

La gloire de mon père. Manuscrit

10/2017