Pearson procès

Extraits

Actualité médiatique France

L'honneur d'un enseignant. Quand parler religion en classe conduit au tribunal

02/2023

Ouvrages généraux

La Seconde Guerre Mondiale sous le regard de la presse. De Munich à Nuremberg

10/2021

Ecrits sur l'art

Les muses ne dorment pas

06/2021

Religion

Thérèse de Lisieux et ses miracles. Les recompositions du surnaturel (1898-1928)

12/2017

Droit pénal

Le guide pénal ; Le guide des infractions. Edition 2022

12/2021

Procédure civile

Procédure civile. 6e édition

12/2023

Ouvrages généraux

Moïse ou la Chine. Quand ne se déploie pas l'idée de Dieu

01/2022

Littérature étrangère

Power

08/2006

Droit

La procédure et la jurisprudence de la cour pénale internationale

08/2012

Histoire de France

Marie Stuart. "En ma fin est mon commencement"

03/2007

Histoire internationale

Frédéric le Grand

09/2004

Economie

Quand le capitalisme perd la tête

10/2003

Romans historiques

Christos. Enquête sur l'impossible

02/2009

Droit

Parlementer

01/2019

Religion

ACTES DE LA CONFERENCE DE CARTHAGE EN 411. Tome 1, Introduction générale

10/1972

Histoire internationale

Aspects méconnus du IIIe Reich au crible du non-conformisme

01/2019

Histoire internationale

Le dernier des injustes

10/2015

Critique littéraire

La petite-fille de la sorcière. Enquête sur la culture magique des campagnes au temps de George Sand

04/2015

Algérie

La terre, l'étoile, le couteau. Alger, le 2 août 1936

04/2021

Mystique

Le quatrième évangile. Récits d'un mystique juif chrétien

03/2021

Beaux arts

Psychanalyse de l'art symboliste pictural. L'art, une érosgraphie

11/2004

Suspense

Polar vert - saison 2, Tome 01. La malédiction de l'ours

10/2022

Littérature française

Les sources de l'ancien état civil parisien : répertoire critique (Éd.1898)

03/2023

Critique

Les défis de l’humanisme littéraire

10/2022

Actualité médiatique internati

Air cocaïne. Les dessous d'une mystification

05/2021

Littérature anglo-saxonne

Parle-moi

02/2023

Histoire régionale

Histoire des Ponts et Canaux de Martigues

05/2021

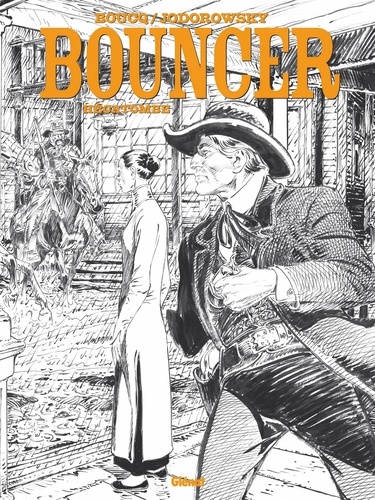

Western

Bouncer Tome 12 : Hécatombe. Edition spéciale en noir & blanc

11/2023

Avocats

Petit traité d'argumentation judiciaire et de plaidoirie. Edition 2022-2023

12/2021

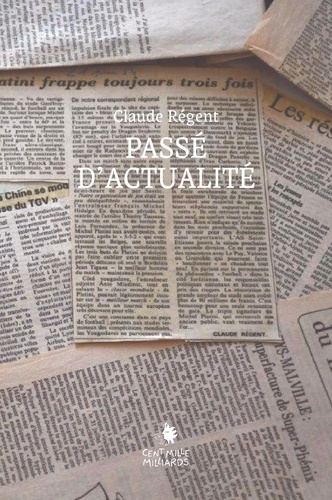

Histoire de Lyon

Passé d'actualité

03/2023