hausse CSG

Extraits

Droit

Assurances et droits des régimes matrimoniaux

02/2007

Religion

Sexualite, amour et mariage

04/1997

Littérature française

Les Aventures de Boro, reporter photographe Tome 4 : Mademoiselle Chat

05/1996

Histoire de France

Lettres historiques et galantes de deux dames de condition dont l'une était à Paris et l'autre en province

01/2012

Beaux arts

Esthétique et origines de la peinture moderne Tome 3 : Le modernisme de Manet ou Le visage de la peinture dans les années 1860

04/2000

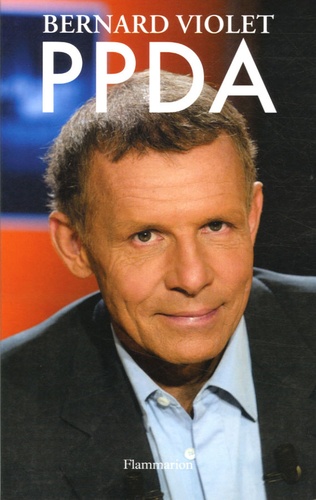

Sociologie

PPDA

09/2005

Esotérisme

Les Secrets Alchimiques de Montpellier

10/2009

Autres médecines

Les chaînes musculaires et articulaires Méthode GDS. Aspects biomécaniques Tome 1, Notions de base, 3e édition

07/2019

Histoire et Philosophiesophie

Histoires de problèmes, histoire des mathématiques

01/1993

Actualité et médias

L'Echéance. Français, vous n'avez encore rien vu

08/2011

Spécialités médicales

Choléra. Haïti 2010-2018, histoire d'un désastre

03/2019

Histoire de France

Un département de l’arrière. Les Alpes-Maritimes durant la Grande Guerre 1914-1918

09/2018

Droit

Que faire après une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction d'y revenir ? 3e édition

02/2019

Sciences de la terre et de la

Une agronomie pour le XXIe siècle

02/2019

Poésie

Absolu

05/2016

Psychologie, psychanalyse

La domination masculine n'existe pas

10/2015

Philosophie

Où allons-nous mes amis ?

03/2017

Littérature française

Voyage à la rue de Fribourg. Ou Une nouvelle Andalousie à Genève

03/2015

BTS

Processus 1 Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales BTS Comptabilité et Gestion. Edition 2015

04/2015

Animaux, nature

Ego-dictionnaire du cheval

04/2017

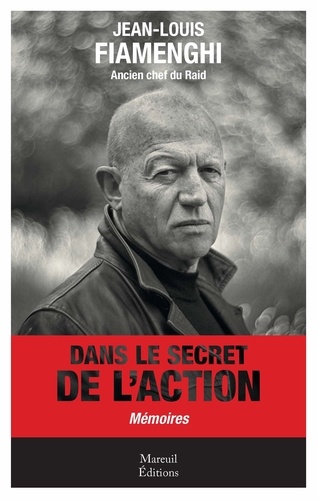

Sciences politiques

Dans le secret de l'action. Mémoires

01/2016

Critique littéraire

Transfuge N° 119

04/2018

Critique littéraire

Cher Pierre Larousse... 26 lettres à Pierre Larousse

03/2017

Généralités

L'Empire des Habsbourg. Une histoire inédite

09/2021

Sociologie

Inflexions N°13 Transmettre Janvier 2010

Fantasy

Le septième guerrier-mage

05/2022

Sécurité incendie

Règlement de sécurité incendie commenté des ERP volume 3. Etablissements de 5e catégorie. Etablissements spéciaux, 7e édition

06/2022

Histoire internationale

Le syndrome Foccart. La politique africaine de la France, de 1959 à nos jours

10/2012

Littérature française

Les eaux troubles du mojito. Et autres belles raisons d'habiter sur terre

08/2015

Littérature française

Fugato

02/2017