délivre

Extraits

Science-fiction

Nicolas Eymerich, inquisiteur : Le Mystère de l'inquisiteur Eymerich

09/2012

Documentaires jeunesse

9 de coeur N° 3 : L'art brut

03/2005

Philosophie

Diogène le chien

11/2006

Théâtre

Le jardin aux betteraves

10/2002

Contes et nouvelles

L'hélice du temps et les lettres à Perséphone

03/2021

Critique littéraire

Oeuvres morales. Tome 2, Traites 10-14, Edition bilingue français-grec ancien

01/2003

Photographie

Terres nues

10/2018

Romans historiques

Cycle d'Ogier d'Argouges N° 4 : La fête écarlate

08/1997

Romans historiques

Cycle Richard de Clairbois Tome 3 : L'incroyable rencontre

04/2010

Histoire de France

Les corps francs de 1814 et 1815. La double agonie de l'Empire, les combattants de l'impossible

07/2011

Empire colonial

Trois journées de guerre en Annam

04/2014

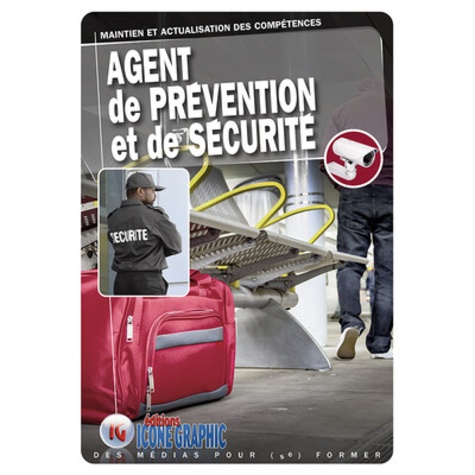

Sécurité incendie

Livre "Agent de Prévention et de Sécurité APS - Maintien et Actualisation des Compétences"

10/2022

Littérature française

Nuits

10/2019

Histoire internationale

La dernière révolution de Mao. Histoire de la Révolution culturelle 1966-1976

09/2009

Critique littéraire

Correspondance 1944-1968

11/2003

Cuisine

Recettes paysannes des Pyrénées Atlantiques

07/2018

Littérature française

Avant que les ombres s'effacent

03/2017

Pédagogie

La revanche des nuls en orthographe

08/2012

Littérature française

Oeuvres complètes. Volume 10, L'Erotisme ; Le Procès de Gilles de Rais ; Les Larmes d'Eros

02/2011

Littérature française

Pathologies & facéties littéraires

06/2014

Sociologie

Le culte de la raison et le culte de l'Etre suprême. (1793-1794)

03/2023

Littérature française

Textes sans sépultures

01/2021

Pêche

Vadémécum pour les pêcheurs de saumons à la mouche

06/2021

Littérature anglo-saxonne

Romans et récits (1979-1991)

02/2022

Théâtre

La scène aux ados. Tome 15

06/2019

Poésie

L’Essaim des jours

12/2018

Fantasy

Saga Gandorr Tome 7 : Gandorr et le bond vers Merrenyl

09/2021

Histoire du droit

La cassation française à l'épreuve du nombre. Chronique d'une émancipation inachevée

09/2021

Religion

La rencontre de Jésus-Christ en milieu Bambara

08/1978

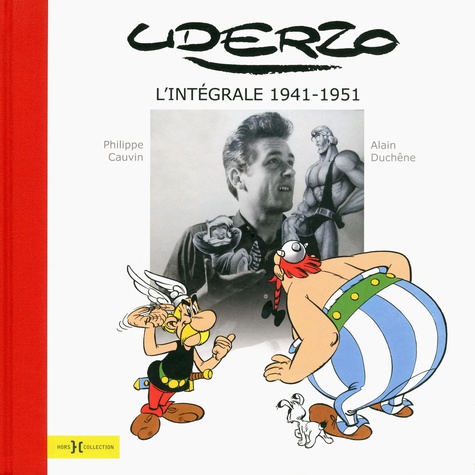

BD tout public

L'intégrale Uderzo 1941-1951

10/2012