finances impôts

Extraits

Ecrits sur l'art

Sauvegarder l'art français. 100 ans d'actions et de combats au service du patrimoine. 1921-2021

02/2022

Histoire internationale

La route vers le nouveau désordre mondial. 50 ans d'ambitions secrètes des Etats-Unis

11/2010

Critique littéraire

La Revue Blanche. Une génération dans l'engagement 1890-1905

09/2007

XVIe siècle

Le bon Roi Henri IV. Entre le mythe et l'histoire

04/2023

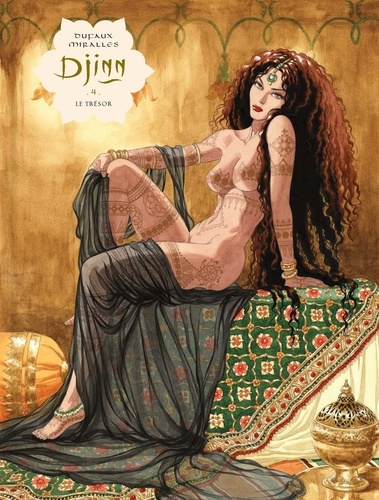

Aventure

Djinn Tome 4 : Le trésor

04/2021

Sociologie

Croissance nouvelle

05/2021

Droit

La révolution contractuelle du droit des sociétés. Acte 2, Vers l'entreprise citoyenne

08/2019

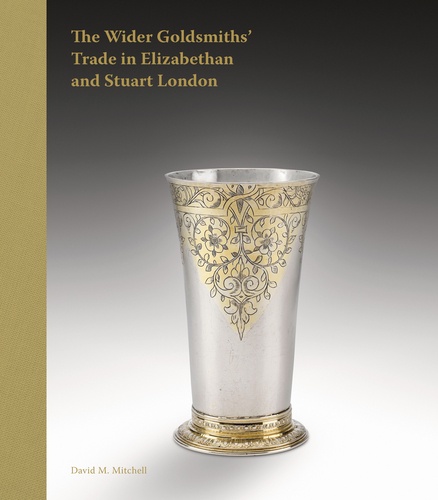

Objets d'art, collection

The Wider Goldsmiths' Trade in Elizabethan and Stuart London

04/2024

Droit

Le marché du mérite. Penser le droit et l'économie avec Léonard Lessius

11/2019

Littérature étrangère

Je refuse

10/2014

Economie

La spirale de l'endettement dans le monde. Du constat de 1989 préfacé par Raymond Barre aux dérives du XXIe siècle

03/2020

Droit

Droit bancaire et financier marocain. Tome 1, Droit bancaire marocain

01/2021

Histoire de France

Pillages sur ordonnances. Aryanisation et restitution des banques en France, 1940-1953

04/2003

Communication - Médias

Gérer les crises avec les média sociaux ? Une approche pluridisciplinaire et professionnelle

11/2022

Histoire internationale

Quand l'esprit de Genève s'embrase. Au-delà de la fusillade du 9 novembre 1932

12/2012

Histoire de France

Exils intérieurs. Les évacuations à la frontière franco-allemande (1939-1940)

11/2017

Grands couturiers

House of Gucci

11/2022

Religion

Religions et développement. Mutations en Afrique et au sud de la Méditerranée

02/2014

Littérature française

Proprio

04/2012

Géographie

La Brousse calédonienne. Transformations et enjeux

10/2010

Histoire de France

SULLY. L'homme et ses fidèles

02/1997

Histoire internationale

L'épopée sibérienne. La Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord

03/2018

Finance internationale

Bitcoin et les Cryptomonnaies pour les Nuls 3e édition

Géopolitique

Le monde en 2040 vu par la CIA

04/2021

Droit comparé

Les partenariats public-privé dans la mondialisation juridique. Les modèles français et brésilien

03/2021

Empire

Histoire de Jules César

04/2021

Littérature française

Les Bonnabel Tome 1 : Les veuves blanches

03/2023

Droit

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 22e édition

08/2019

Histoire de France

Jean Bichelonne, un polytechnicien sous Vichy (1940-1944). Entre mémoire et histoire

09/2015

Histoire de France

Jadis, d'une guerre à l'autre (1914-1936). Tome 2, 1934-1936

08/2019