Vladimir Poutine Russie

Extraits

Sciences politiques

La confrontation mondiale

09/2018

Littérature française

La shoah traversée. Simone & Ladislas

04/2014

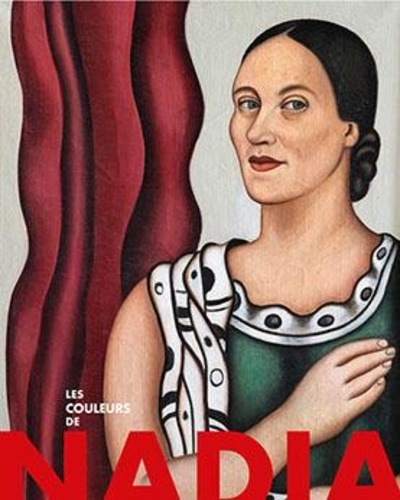

Monographies

Les couleurs de Nadia

08/2021

Revues

Brille Babil N° 2, printemps 2022

06/2022

Revues

Brille Babil N° 1, automne 2021 : Squealer

10/2021

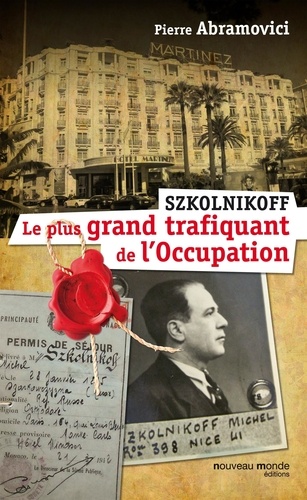

Histoire de France

Szkolnikoff, le plus grand trafiquant de l'occupation

01/2014

Récits de voyage

Voyage en Perse du Nord

01/2012

Littérature étrangère

Hommage à Valentin Yves Mudimbe. Pour un nouvel ordre africain de la connaissance

04/2011

Sciences politiques

Aux services de la République. Du BCRA à la DGSE

09/2004

Histoire de la philosophie

Lumières de la gauche

03/2022

Littérature étrangère

Le voyage de Kokochkin

02/2012

Energie

Traverser Tchernobyl

04/2022

Littérature française

La Critique du darwinisme social

01/2023

Littérature érotique et sentim

Ironie du sort Tome 2 : Sain et sauf

10/2019

Technologies industrielles

Construire, rénover et aménager une maison. Toutes les techniques de construction en images

10/2023

Comédie romantique et humorist

People we meet on vacation

06/2023

Communication

Négociations extrêmes. Itinéraire d'un opérationnel du GIGN

05/2024

BD tout public

Dans ma maison de papier

02/2014

Pléiades

Robinson Crusoé

11/2018

Critique littéraire

André Breton. Le fil rouge des enchantements

12/2018

Sciences politiques

J'aurais voulu être français

10/2016

Histoire de France

Les grandes heures du général Pétain

10/2018

Sciences politiques

La guerre occulte

03/2022

Actualité politique France

L'Etat radicalisé. La France à l'ère de la mondialisation armée, Edition

10/2022

Critique Poésie

Entretien sur Celan

05/2021

Science-fiction

Gunpowder Moon

05/2019

Littérature étrangère

Le prisonnier du ciel

11/2012

Romans historiques

Frénégonde reine. Nouveaux récits des temps mérovingiens

10/2014

Notions

Des indésirables. Quatre manières de traiter un embarras

04/2023

Actualité politique France

Fenêtre de tir

10/2021