Actes de la recherche en sciences sociales N° 251 : Affaires publiques, intérêts privés

Rédacteurs

Dossiers

La collection de livres audio chez Actes Sud

AUDIOLIVRE – La lecture à haute voix, par les auteurs ou par les comédiens, fait depuis longtemps partie de la culture d’Actes Sud. Au-delà du livre imprimé, il s’agit de continuer à servir les textes, de les faire découvrir sous une autre forme, celle de l’oralité.

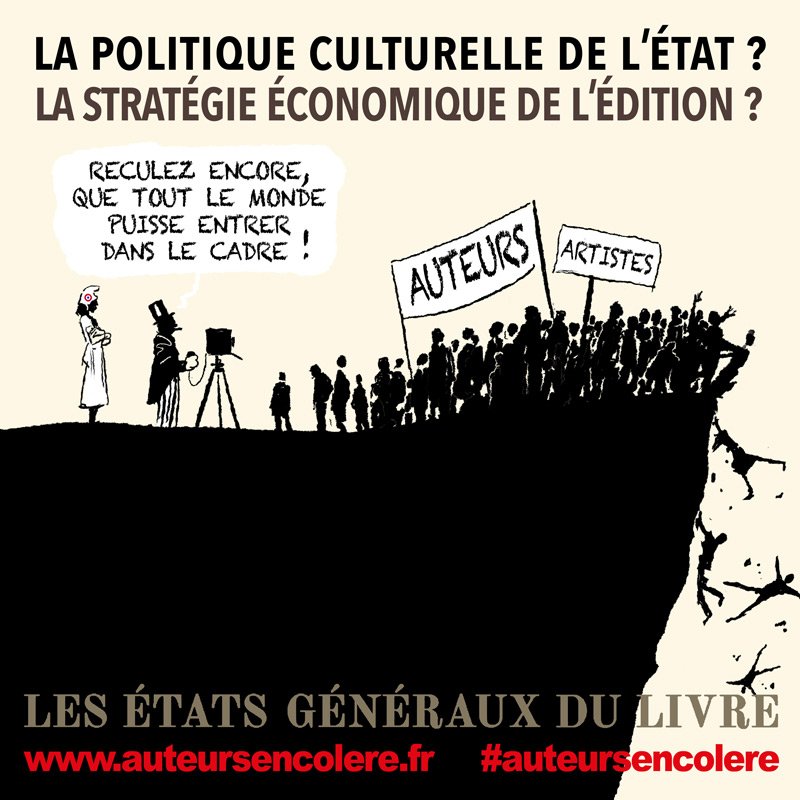

Etats généraux du livre : les auteurs à la recherche d'un meilleur avenir

Le 22 mai se tiendront les États généraux du livre. Parce que les auteurs ont cruellement besoin d’être entendus. Des réformes sociales pointent le bout de leur nez, et, au pays de l’exception culturelle, les artistes auteurs ne sont ici que quantité négligeable.

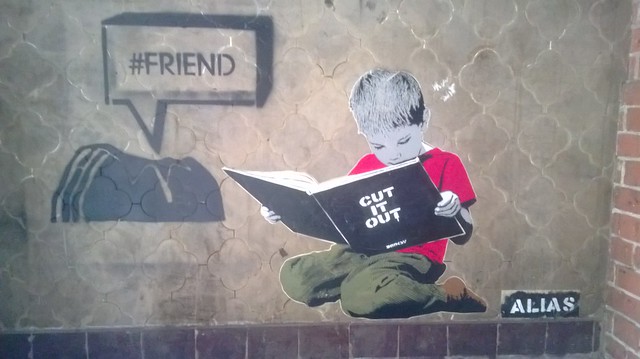

La SCELF face à la lecture publique : la redevance qui indigne

La lecture à haute voix de livres, en totalité ou sous forme d‘extraits, est considérée comme une “représentation”, et tombe de facto sous le coup du “droit de représentation”. Jusque-là, ce droit était géré par une société d‘auteurs, la SACD, mais depuis le 1er janvier 2016, et sans que grand monde en ait été informé, la gestion du droit de lecture est passée dans l'escarcelle de la SCELF, une société d'éditeurs.

De l'auteur à la création : le rapport Racine, une nouvelle politique publique

141 pages de constats, d’observations, de commentaires, découlant des différentes auditions menées ces derniers mois : le rapport de Bruno Racine fait office de pavé dans la mare, lancé depuis les hauteurs de la tour Montparnasse. Et le ministre de la Culture, Franck Riester, se laisse encore quelques semaines avant de présenter les mesures qui en découleront.

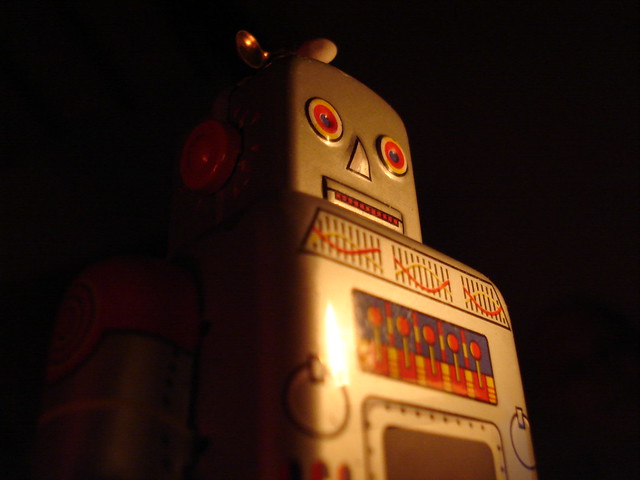

Romans, nouveautés : tous les livres d'Alain Damasio

Alain Damasio, de son vrai nom Alain Raymond, est né le 1er août 1969 à Lyon. Il adopte son pseudonyme en hommage à sa grand-mère, Andrée Damasio. Après un baccalauréat scientifique, il poursuit des études à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), mais se détourne rapidement du monde des affaires pour embrasser la carrière d'écrivain, se spécialisant dans la science-fiction et la fantasy.

Affaire Renaudot : un auteur autoédité chez Amazon qui dérange

Depuis 1926, le prix Renaudot n’aura jamais autant fait parler de puis qu’en cette édition 2018. La présence d’un ouvrage autopublié chez Amazon, manifestement chouchou de Patrick besson, fait désordre.

Extraits

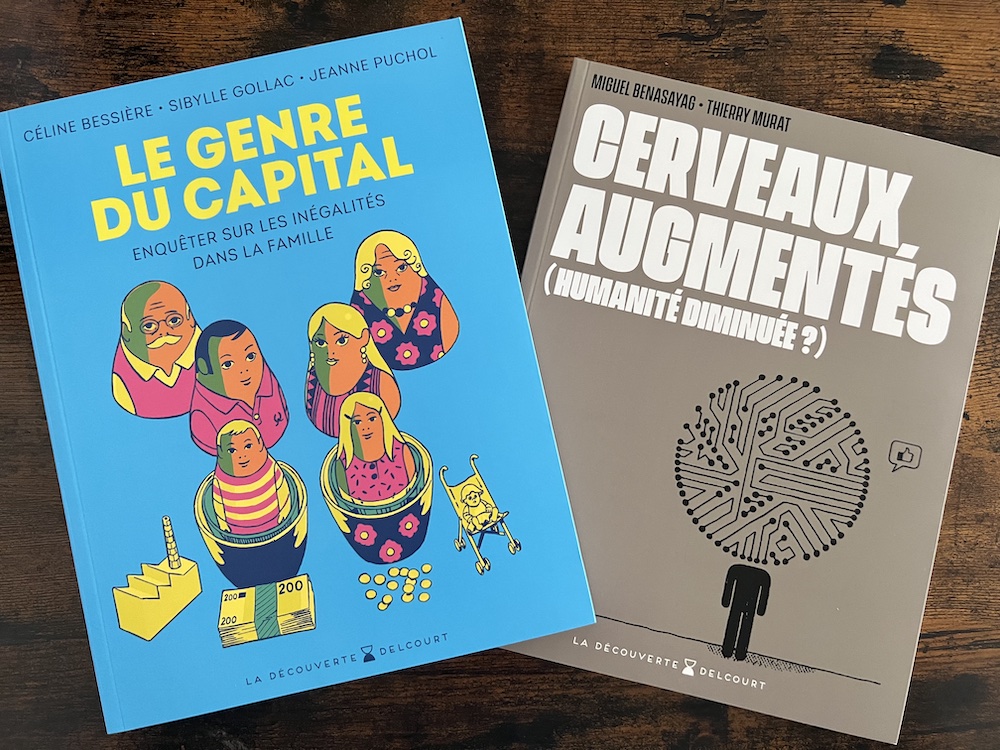

Sociologie

Actes de la recherche en sciences sociales N° 251 : Affaires publiques, intérêts privés

04/2024

Sociologie

Actes de la recherche en sciences sociales N° 242 : Varia

06/2022

Sociologie

Actes de la recherche en sciences sociales, n 238 . varia

07/2021

Sociologie

Actes de la recherche en sciences sociales N° 215, décembre 2016 : Les classes sociales au foyer

01/2017

Sciences politiques

Actes de la recherche en sciences sociales N° 231-232, mars 2020 : Affinités électorales

06/2020

Sociologie

Actes de la recherche en sciences sociales N° 184, Septembre 2010

09/2010